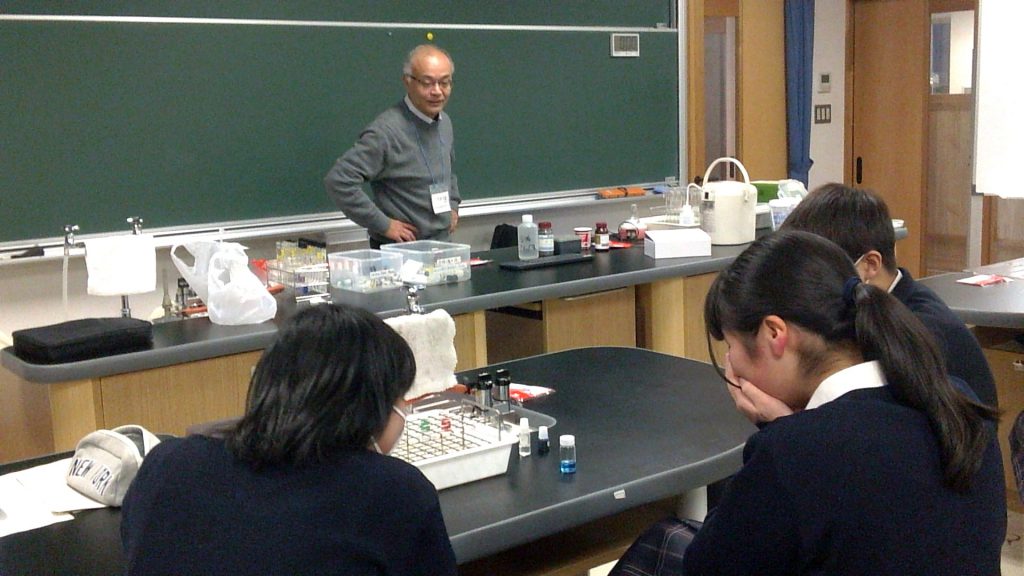

1月22日、1月29日に、山形大学理学部にて、高校2年次理系生徒78名を対象に体験型実習講座が実施されました。

昨年度に引き続き、山形大学理学部理学科 近藤慎一先生、宮沢豊先生より、「有機合成化学~アセトアニリドの合成~」、「DNA抽出とPCR法」のテーマで実施していただきました。

★「有機合成化学~アセトアニリドの合成~」

実験は次の手順で行われました。

実験は次の手順で行われました。

・試薬とその量や理論収量を計算する。

化学で習った知識を元に計算しました。

・アニリンに水と濃塩酸を加えてろ過する。

いつもとは違う複雑なろ紙の折り方に生徒は苦心していました。

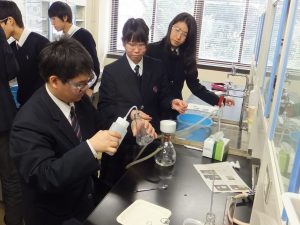

・無水酢酸を塩酸アニリン溶液に加え、すぐに酢酸ナトリウム水溶液を加える。(合成)

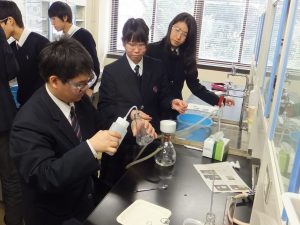

・氷冷し、吸引ろ過を行って、粗収量の測定を行う。

高校にはない、水道の水の勢いを使う吸引ろ過装置に興味のまなざしを注いでいました。

・得られた粗アセトアニリドを再結晶させ、アセトアニリドの結晶を取り出しました。(精製)

結晶が現われてくると、その美しさに感動していました。

・アセトアニリドを再び吸引ろ過で取り出し、溶媒を取り除く。

・ろ過したアセトアニリドを減圧下で加熱し、乾燥させ、最終的な重さを測る。

・実際に取れたアセトアニリドの理論収量に対する割合(収量)を求める。

実験では50%~60%程度の収量でした。有機合成では不純物も出来てしまい、すべてを目的の物質にすることができないことが分かりました。

・融点測定で純粋なアセトアニリドができたかを確認する。

簡単にできそうな気がしても実際やるとなかなか大変な測定であることが分かりました。

有機化学分野は、まだ学習していませんでしたが、これまで学習した化学の知識が活きる部分が実験の随所にでてきました。生徒たちが化学の面白さを感じることができる実験で、大変素晴らしい経験となりました。

近藤慎一先生、本当にありがとうございました。

<主な生徒の感想>

・私は今現在、化学科への進学を考えているため、今回の実習はとても有意義な時間になりました。実験は楽しく、改めて化学に対して興味を持たせてくれました。また、大学の雰囲気に触れることもできたのではないかと思います。私も受験生という立場になり、今後は一層受験勉強に励むことになります。今回の実習は私の受験に対するモチベーションアップという点でも意味のあるものでした。化学はもちろん、大学進学に向けて自主的な学習を頑張っていきたいです。(女子)

・今回の講義を受けて、私はとても刺激を受けました。自分が全く知らない内容だったので強く興味を持ち、積極的に実験に参加することができ、高校ではなかなかできないような体験をすることができました。この体験型実習講座で体験したことを踏まえて、「大学に入ったならば、このような実験をするのか」、「このような実験をして、自分はどのような考えや発見をするのだろうか」と考えさせられ、今後の大学受験への意気込みをより一層大きなものとし、活かしていきたいです。(男子)

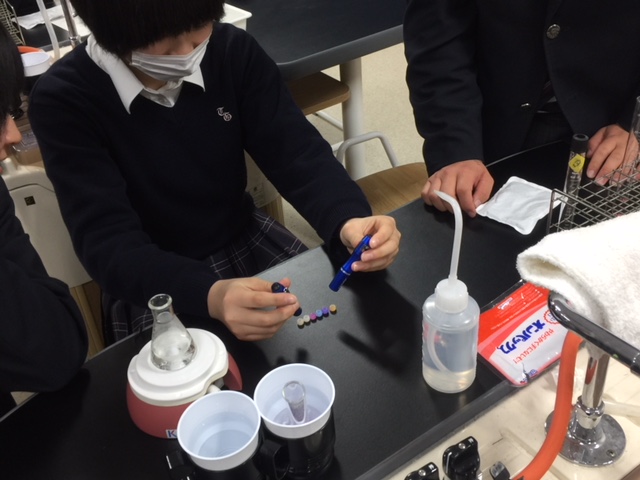

★「DNA抽出とPCR法」

実験は次の手順で行われました。

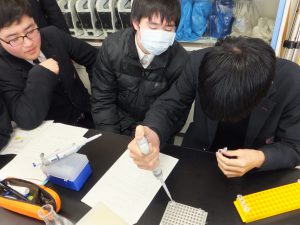

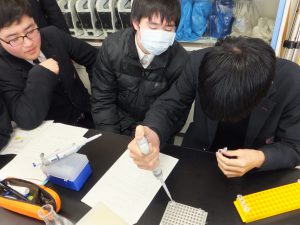

・シロイヌナズナからのDNAを取りだす。

慣れないマイクロピペットに四苦八苦しながらも、ミスのないよう取り組んでいました。

・試料をPCR(DNAを増幅する機械)にかけます。

わずかなDNA断片が膨大な量となり、様々な分析や、場合によっては犯罪捜査にもつかわれることを学びました。

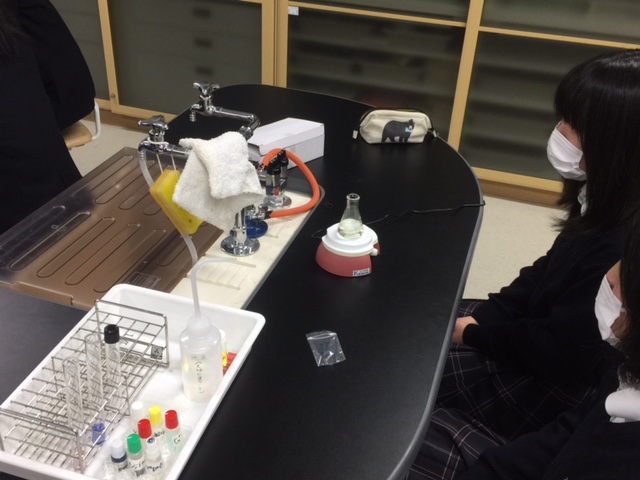

・電気泳動法によるDNAの検出。

染色に使われる蛍光色素は発がん性があるということ、また、感電の危険もあるという説明を聞き、生徒たちにも緊張が走ります(危険なところは宮沢先生がしてくださいましたが・・・)。

・電圧をかけてDNA断片を検出しました。

・結果をモニター上で確認。

うまく増幅されていたDNAがバンドとなって見え、一日の取組の成果によろこぶ班も多くありました。実験というのはこのような地道な細かい作業の繰り返しであることを最後に身を持って教えていただきました。

宮沢豊先生、本当にありがとうございました。

<主な生徒の感想>

・今回、講座に参加してみて、今まで知らなかったことをたくさん知ることができた。DNAは一度学習した分野だったので理解できていると思っていたが、まだまだ知らないところもあり、もっと詳しく学習してみたいと思った。また、実際に自分達でDNAの抽出とPCR法という実験をしてみて、やはり実験は面白いと思った。使ったことのない器具も使用したが、実験を成功させることができたので良かった。今回の実験結果をもとにDNAの長さをしっかり求めてみたいと思った。(女子)

・今日の講座では自分のわからないことを詳しく知れたり、あいまいに覚えていたところがすっきりしたりと、とても良い時間でした。また、DNA抽出の実験では途中ちょっとしたトラブルがあってうまくいくか不安だったが結果を見てきれいにDNAが写っていてほっとしました。記念にもらった写真は大切にしたいと思います。普段は見ることのできない機器が見れたり、先生方の熱い指導のおかげでとても良い1日を過ごせました。今日学んだことは決して忘れず、今後の生活に活かしたいと思います。(男子)

実験は次の手順で行われました。

実験は次の手順で行われました。