本校の探究部が、今年も第13回科学の甲子園ジュニア山形県予選会に挑戦しました。本校からは1,2年生の3チームが出場しました。3チームとも8月に行われた一次予選を突破し、二次予選に出場しました。二次予選は、9月21日に山形大学を会場に行われました。一次予選を突破した他校生とともに、緊張感を共有しながらの試験に挑みました。

一次予選は、理科や数学などの複数分野(物理・生物・化学・地学・数学等)6題の「筆記試験」に、チームで協力して取り組みました。

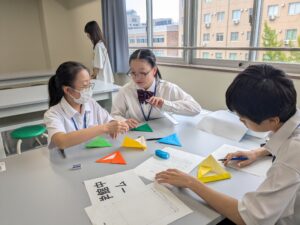

二次予選は、一次予選の「筆記試験」の結果に加え、「実技試験」2問に取り組み、総合点を競いました。実技試験のは300満点の課題2題に取り組みます。1題は事前に課題を提示されており、今回の課題は、指定された用紙でグライダーを折り、その飛距離を競うものでした。折り方は自由で、飛ばし方も工夫次第です。何度も練習し、本番に臨みました。もう一題は、当日に課題が示され、大会側が準備した道具の中必要なものを自分たちで選び、実験方法を考えて、挑むものでした。

今年度は、惜しくも2位で、全国大会への切符を逃しました。来年こそは全国大会出場をねらおうと、探究部はまた学び続けます!

◆2位 東桜学館中学校 Cチーム◆

松田 純麗さん 遠藤 日陽さん 奥山 修都さん

石原優虎王さん 中川 楓彩さん 長坂 律杜さん

◆4位 東桜学館中学校 Aチーム◆

浅黄 悠貴さん 西塔 想太さん 佐藤 舞奈さん

塩野 正宗さん 髙橋 羽珠さん 森谷 一輝さん

◆5位 東桜学館中学校 Bチーム◆

石原 龍王さん 國分 百華さん 今野 潤 さん

岡﨑 楓 さん 佐藤 咲翔さん 多田 和史さん

2025-11-04T12:45:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

第75回山形県統計グラフコンクール

第13回算数・数学の自由研究コンクール

本校では、夏休みの課題として、2,3年生全員が上記のコンクールのどちらかに挑戦しています。

日常生活や社会の中で感じた疑問を、数学の学びを生かして発展して探究していくことの面白さを感じたり、生活の中でどのように役立っているのかを考えたりするきっかけにしてほしいと考えています。また、それらを統計的に整理し、考察することで、新たな疑問を持ったり、新たな見方ができるようになったりすることが期待されます。これからも、身の回りの中の事象を数学の数学的な見方や考え方で見て、根拠をもとに論理的に説明する力を高めていきたいと思います。

【第75回山形県統計グラフコンクール入賞者】

山形県教育長賞「そうだったのか!眼精疲労の原因は斜位!?」 3年 松田 蓮音さん

審査委員特別賞「熊の目撃数とブナの関係性について」 3年 伊藤 春人さん

佳作「外国人ウケの良い山形県へ」 3年 佐藤 沙星さん

佳作「増える!外国人住民どう変わる?地域社会」 3年 今野 澪 さん

上記の上位2名の作品は、全国統計グラフコンクールに出品されました。松田さんは全国でも入賞しました。

また、今年度も学校として優秀学校賞を頂戴しました。

【第73回統計グラフ全国コンクール入賞】

★佳作「そうだったのか!眼精疲労の要因は斜位!?」 3年 松田 蓮音さん

2025-11-04T12:40:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

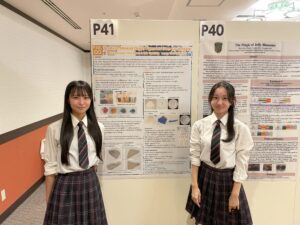

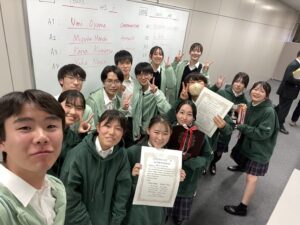

7月26日(土)に第10回アジア化学教育ネットワーク(化学教育国際会議:NICE)が山形国際ホテルを会場に行われ、その中の高校生セッションに参加しました。

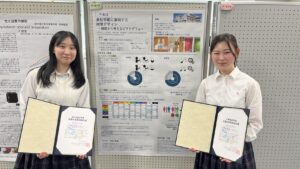

本校からは高校3年次生2名が”Produce Mineral Origin Pigments from Local Agate”というテーマで、これまでの研究成果をすべて英語で発表し、さらに英語で質疑応答を行いました。多くの大学の先生やアジアの学生に発表を聞いていただき、様々な方々から助言をいただきました。そして優れた発表者に贈られる「Best Poster Presentation」を受賞しました。

国際学会という発表の場も体験でき、発表生徒にとって大変有意義な時間となりました。

2025-08-05T08:36:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

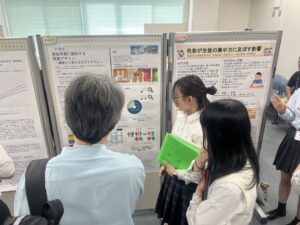

6月7日~8日に日本色彩学会第56回全国大会が山形大学米沢キャンパスで行われ、高校3年次の生徒2名が参加しました。

「東桜学館に調和する視覚デザイン~輝度から考えるピクトグラム~」というテーマでこれまでの探究活動の成果を発表し,特別賞を受賞しました。

また,多くの大学の先生や学生さんに発表を聞いていただき、研究者の方々から専門的なご助言をいただいたことで,非常に大きな刺激を受けたようでした。

【参加した生徒の感想】

全国のさまざまな研究発表を通して,色彩に関する多角的な視点や新たな知見に触れ,大変刺激的な2日間となりました。また,交流会では大学や研究機関の先生方と直接お話しする機会にも恵まれ,いただいたポジティブなご意見のおかげで,研究の楽しさや奥深さを改めて実感することができました。

多くの方々との意見交換を通して,自分たちの研究にも新たな気づきや学びを得ることができ,今後の進路や活動に向けた大きなモチベーションとなりました。

今回の貴重な経験を糧に,今後も学びを深めていきたいと思います。

2025-09-18T09:15:03+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

ESS部は12月に全国高校生英語ディベート大会in岡山(21 日~ 22 日)とPDA高校生即興型英語ディベート全国大会(24日〜25日)の2つの全国大会に出場し、それぞれ予選順位64校中21位と83校中18位(1名ベストPOI賞も受賞)という結果を残しました。前者の大会における山形県の順位としては過去2番目、後者は過去2年連続でベスト8でしたので、順位を落としましたが、岡山から戻って、部員がインフルエンザで次々に体調を崩す中、メンバー変更をしつつ、体調の悪い中健闘した結果ですので、善戦したと言えるでしょう。岡山では強豪校と連続で試合する状況もあり、大変な大会でしたが、最後まで本当に頑張りました。

2月2日(日)には、第1回のTateyama Cupという大会に参加しました。こちらは関東北信越ブロックの1年生大会で、枠が残ったために本校も参加が許され、まだまだ経験の浅い1年生ではありましたが、5位に入賞し、6thベストディベーター賞も受賞することができました。

全国トップクラスの高校は、東京大学や京都大学などに10名以上入るような学校ばかりです。そのような中で戦い続けている本校ESS部の生徒たちの努力は本当に素晴らしいものですし、英語だけでなく、様々なスキルを身につけています。これからも東桜学館のESS部は全国のトップレベルの生徒と闘い続けます!応援よろしくお願い致します。

2025-02-07T15:15:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

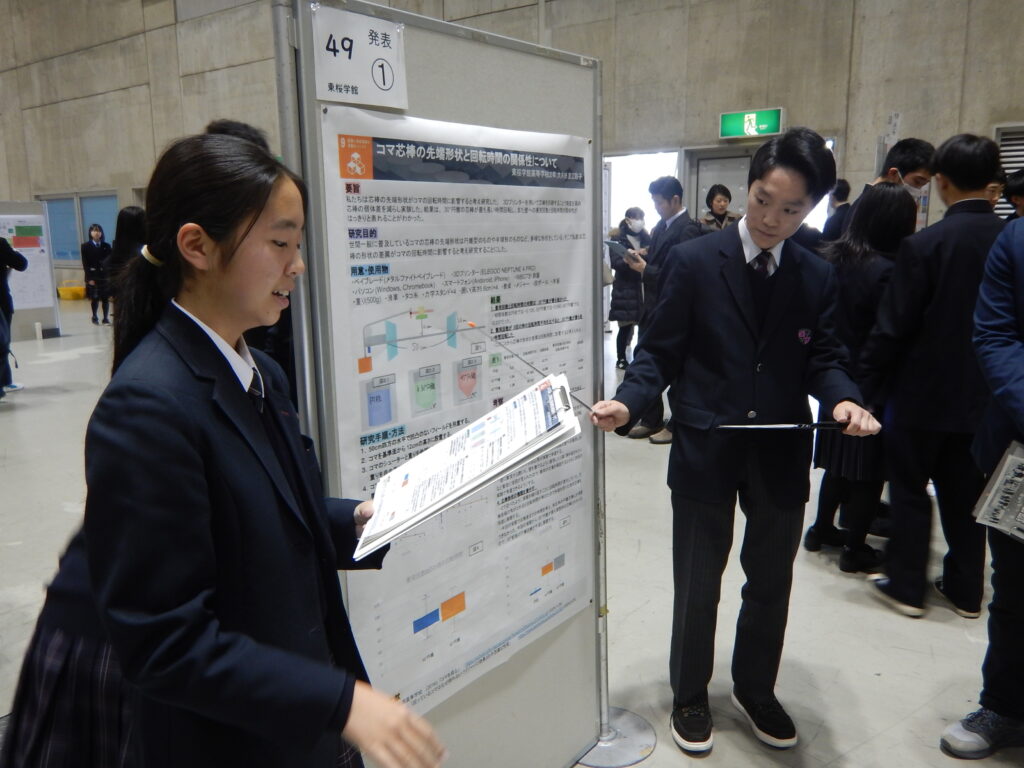

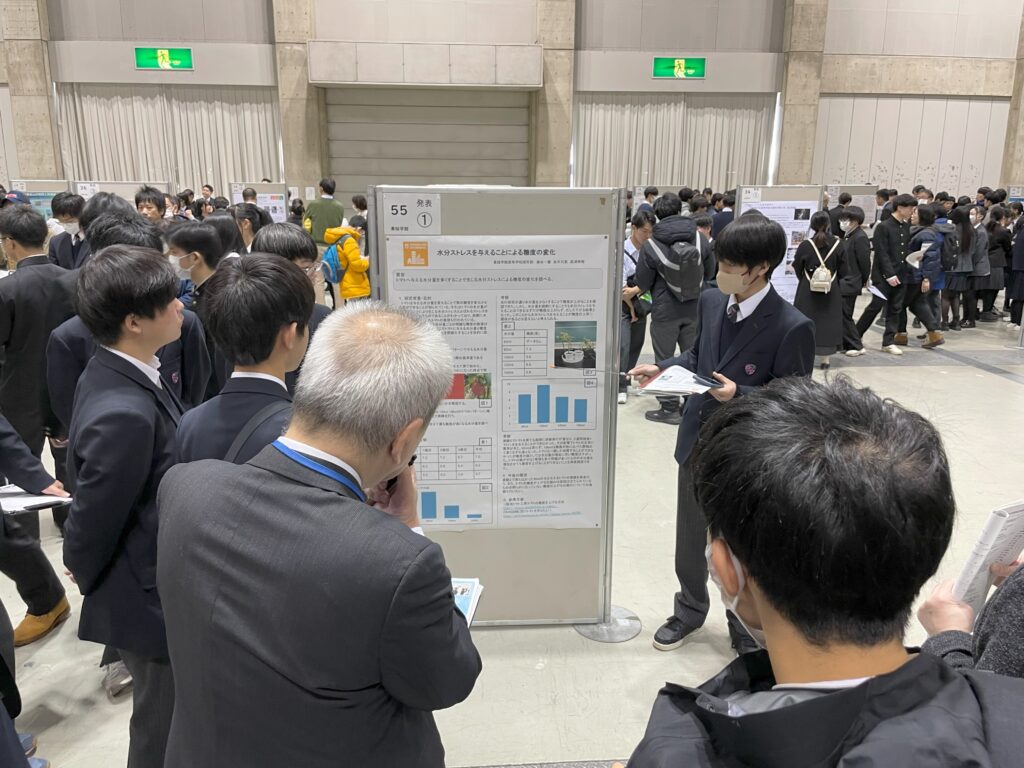

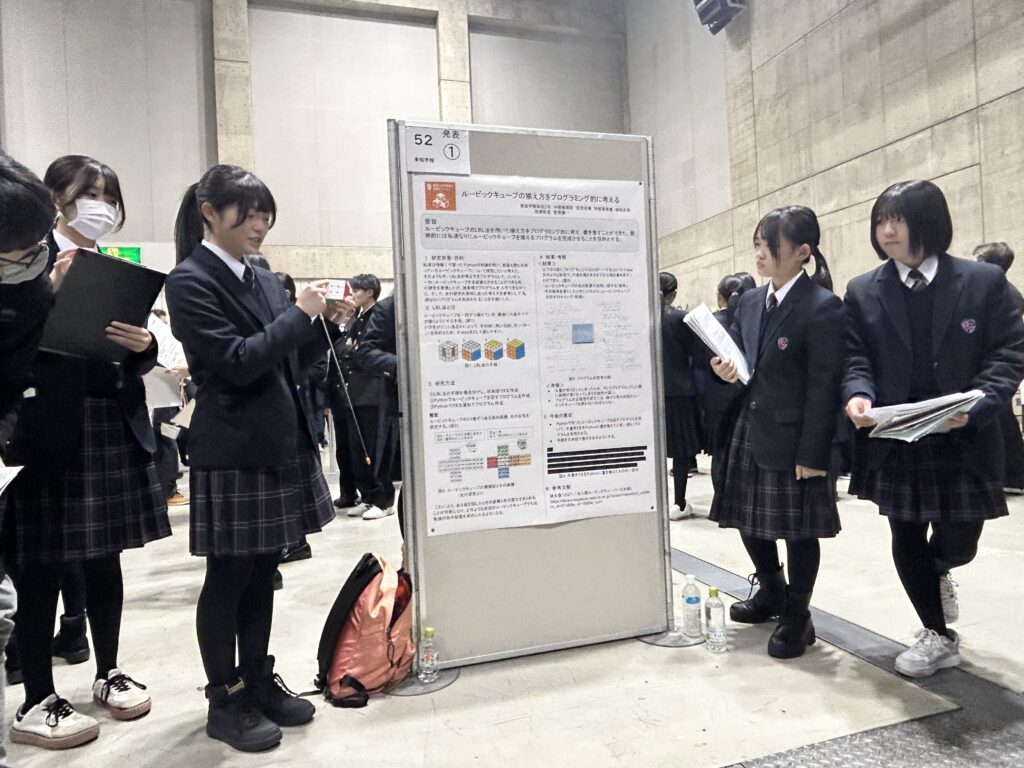

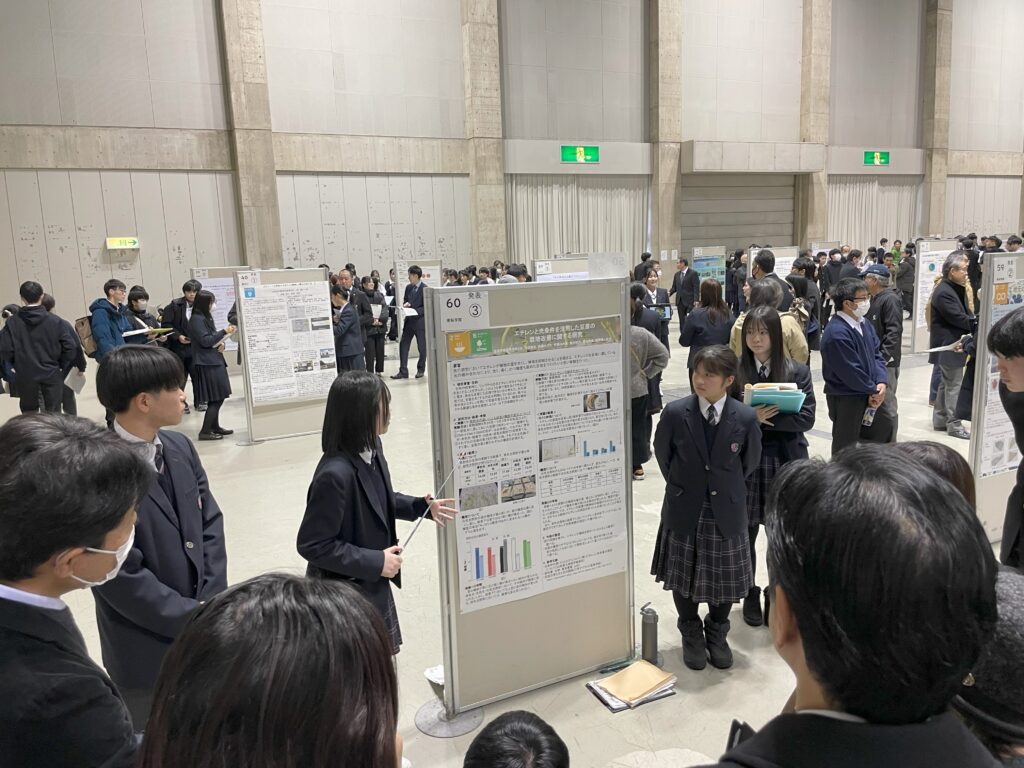

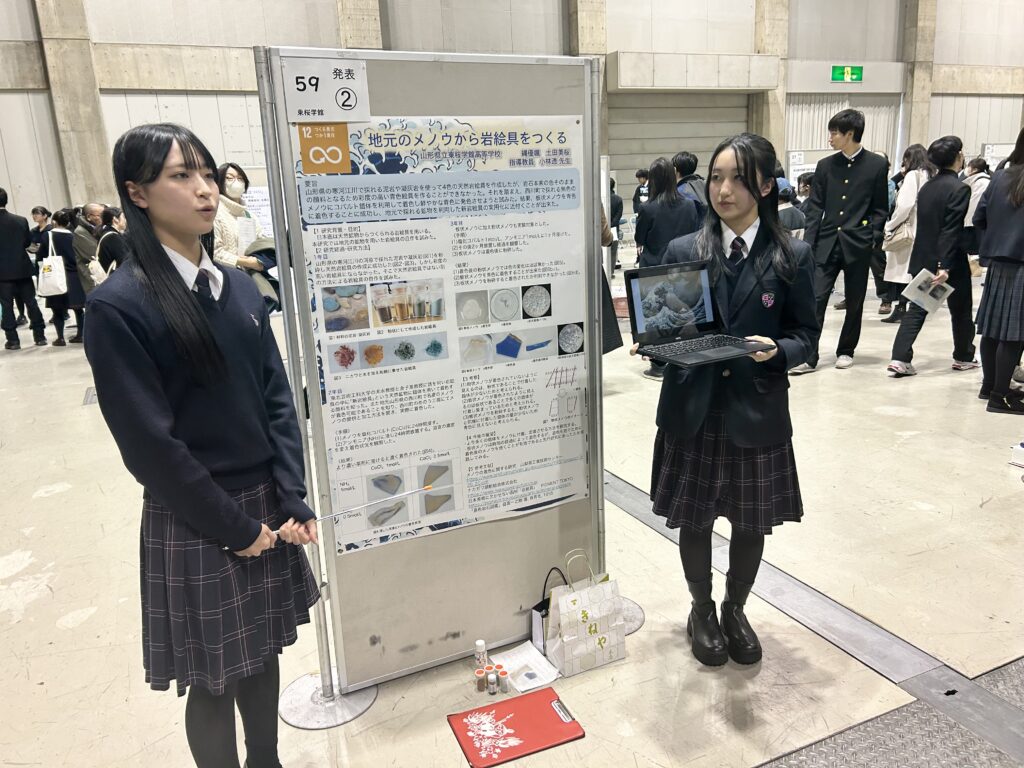

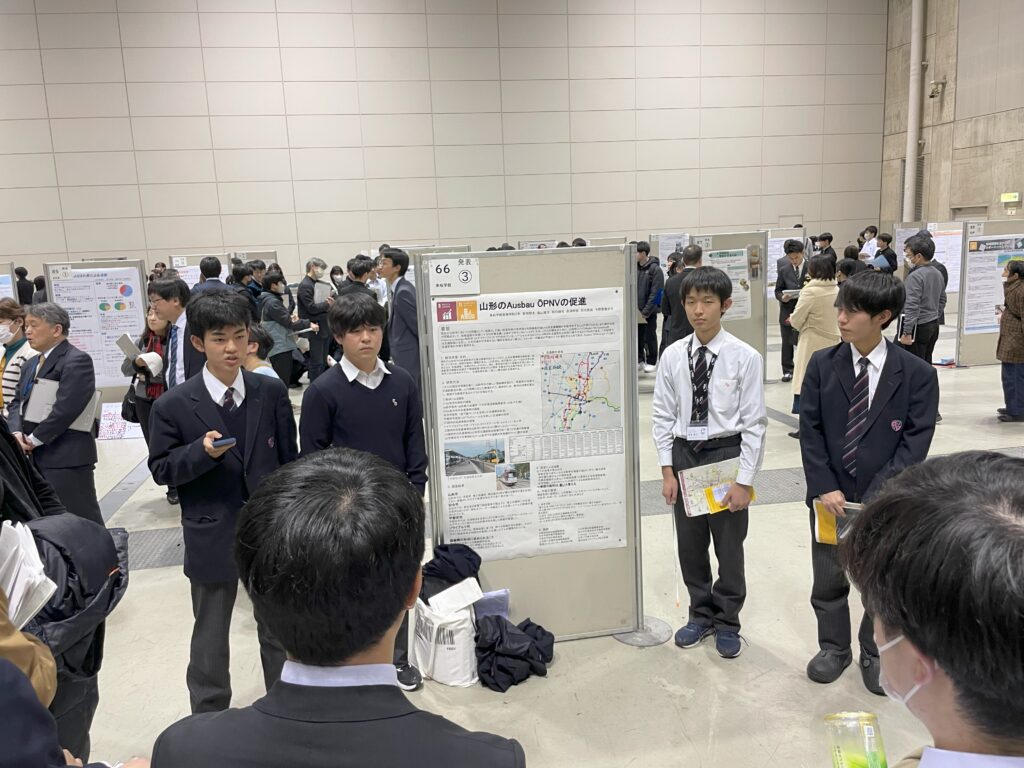

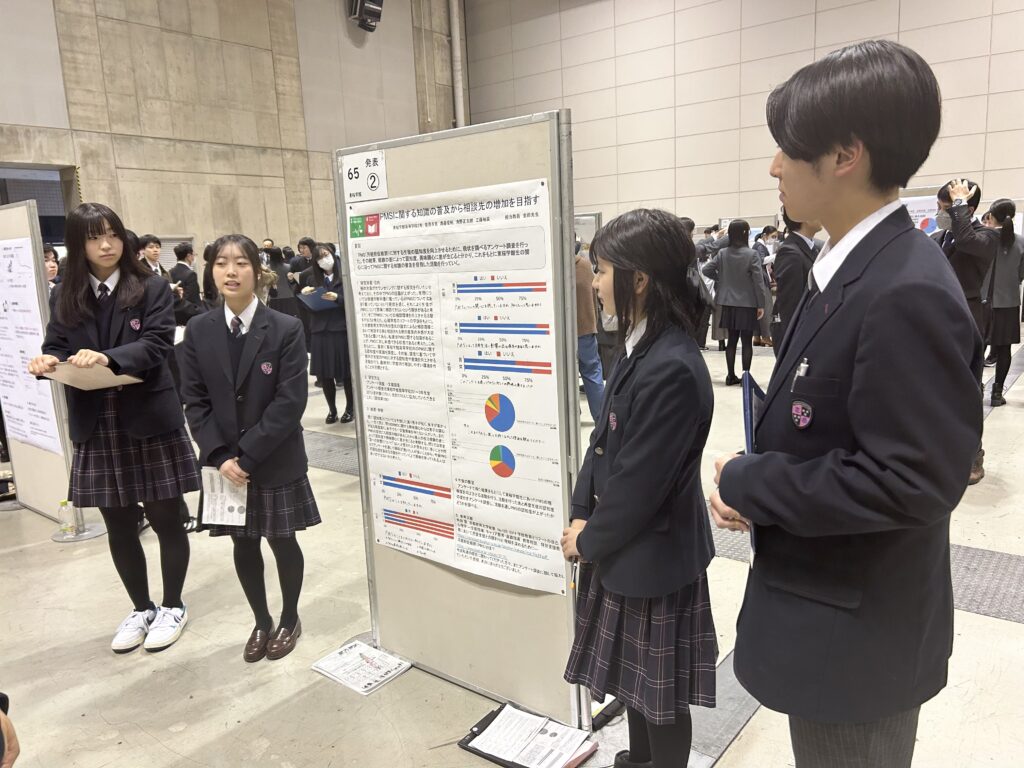

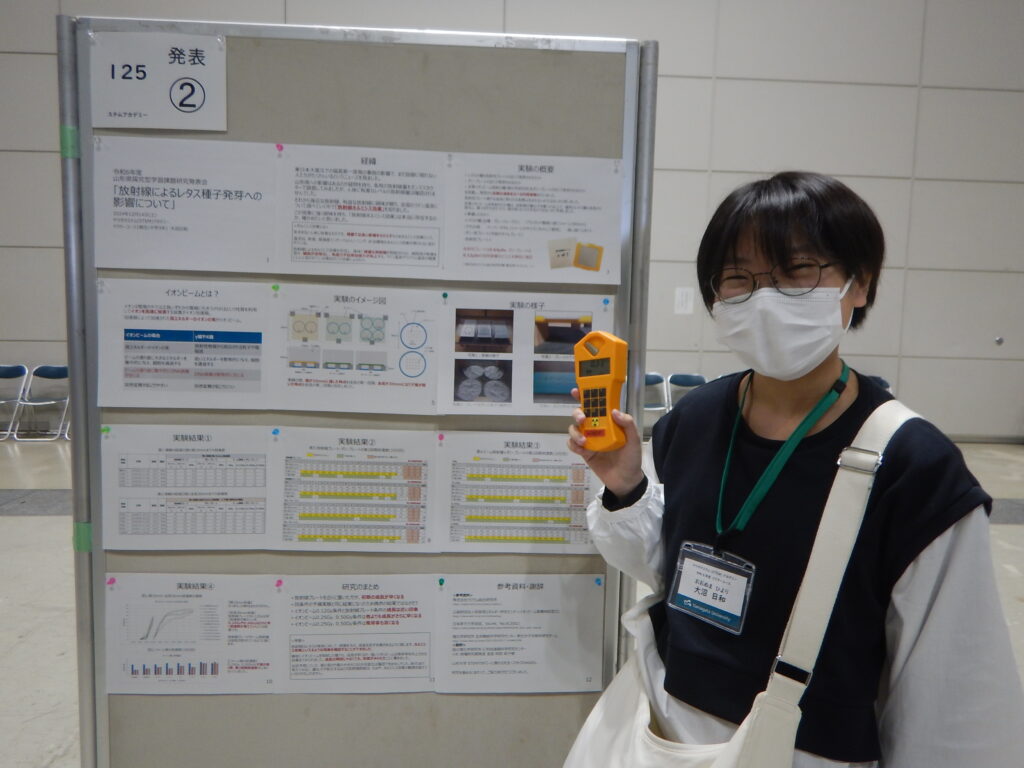

令和6年12月14日(土)に山形国際交流プラザ山形ビッグウイングで令和6年度山形県探究型学習課題研究発表会が山形県教育委員会と山形県高等学校文化連盟科学専門部の主催で開催されました。本校からは科学専門部の部に3テーマ、一般の部に2年次のSS総合探究Ⅱの中間発表会を経て選ばれた7つの代表のグループが、さらに本年度は中学3年生から2つのテーマで参加して発表を行いました。当日は、それぞれのグループが熱の入った発表を行い、多くの観衆を集めていました。その中で、科学専門部の1つのグループが県2位に相当する優秀賞を受賞し、来年度、香川県で行われる全国高校総合文化祭科学専門部への出場が決まりました。さらに、中学3年生の大沼日和さんが一般の部で県2位に相当する山形大学小白川キャンパス長賞(理系部門)を受賞することができ、一般の部の数学・情報部門で1つのグループが優秀賞、化学・地学部門と教育部門で2つのグループが優良賞を受賞することもできました。

〇優秀賞 科学専門部の部 「忌み嫌われる植物の可能性~セイタカアワダチソウの将来的有用性~」

〇山形大学小白川キャンパス長賞 理系部門(生物・農学・医療部門)*中学3年生(ステムアカデミー)一般の部 「放射線によるレタス種子の発芽への影響について」

〇優秀賞(数学・情報部門) 一般の部 「ルービックキューブの揃え方をプログラム的に考える」

〇優良賞(化学・地学部門) 一般の部 「地元のメノウから岩絵具をつくる」

〇優良賞(教育部門) 一般の部 「作成したすごろく教材を使った授業を通して、発達障害への理解を深める」

科学専門部の部「忌み嫌われる植物の可能性~セイタカアワダチソウの将来的有用性~」

科学専門部の部「コマを長く回したい」

科学専門部の部「水分ストレスを与えることによる糖度の変化」

一般の部(数学・情報部門)「ルービックキューブの揃え方をプログラム的に考える」

一般の部(生物・農学・医療部門)「切っても切っても再生する!ツルマンネングサの再生能力について」

一般の部(生物・農学・医療部門)「エチレンと光条件を活用した豆苗の栽培改善に関する研究」

一般の部(化学・地学部門)「地元のメノウから岩絵具をつくる」

一般の部(教育部門)「作成したすごろく教材を使った授業を通して、発達障害への理解を深める」

一般の部(社会科学部門)「山形の Ausbau ÖPNV」

一般の部(人文科学・国際関係部門)「PMSに関する知識の普及を通して相談先の増加を目指す」

一般の部(化学・地学部門)「果物電池を用いて日常生活に生かせる発電を目指す」※中学3年生

一般の部(生物・農学・医療部門)「放射線によるレタス種子の発芽への影響について」※中学3年生(ステムアカデミー)

2025-02-10T10:04:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

本年度、2年次生が実施しているSS総合探究Ⅱの中で、昨年度の先輩から引継いだ「セイタカアワダチソウの将来的有用性」という研究テーマで、本校2年高嶋蒼空君、石井芙礼彩さん、廣谷真希さんの以上3名の班が、日本学生科学賞 山形県審査に6000字程度の論文を書き上げ出品しました。その結果、高校の部において、山形県の最優秀賞(県1位)を受賞することができました。今後の研究の成果に期待しています。

以下は読売新聞の記事(2024年11月13日)

2025-01-17T10:16:18+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月31日(金)に山形テルサで行われた第10回山形県高校生英語ディベート大会において、本校のESS部から出場した2チームがそれぞれ予選を全勝で勝ち進み、4年連続で同校対決の決勝戦を行いました。

今年の論題は”Resolved: That the Japanese government should abolish all nuclear power plants in Japan. (日本政府は,原子力発電所を全て廃止すべきである。是か非か)”で、Aチームの構成は(括弧内の数字は学年)は菅野珠有(2)、 柴崎 萌(2)、 齋藤優依(2)、中村亘之介(1)、三原慧大(1)、大越陸登(1) 、Bチームは縄優颯(2)、小松 佳奈(2)、半田瑞歩(2)、早坂美緒(1)、伊藤諒星(1)、大山詩心(1)でした。

予選は1、2回戦が抽選で行われ、3回戦からは勝敗に応じて同じ強さのチームが対戦するパワーペアリング方式で行われ、その後決勝戦と3位決定戦が行われました。1つでも負けると同校による決勝戦がなくなる緊張した1日でしたが、今まで準備してきたものをしっかりと出すことができたようです。なお、出場校は山形東、山形西、米沢興譲館、長井、致道館、酒田東、酒田西の本校を合わせた8校で、全国大会の権利を本校が獲得しました。

決勝戦は審査委員長の中央大学矢野善郎先生がコメントしたように、非常に接戦となり、優勝はAチームになりましたが、両チームのサマリーが最後まで5人のジャッジを悩ませる熱戦となりました。12月に開催される全国大会では部内選考後に1チームに集約、新チームで昨年の結果を上回れるよう、部員一丸となって取り組んでいきます!

2025-02-07T11:59:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

中学1年生の関つばささんが、東北六県中学校英語暗唱大会において、3位に輝きました。関さんが選んだ題材は、チャップリンの代表作の一つである”Limelight”でした。落ちぶれた喜劇役者のカルヴェロと、突然足が麻痺して踊れなくなった若い女性テリーが、互いに励まし合うストーリーです。関さんは、出場を決めた8月から、3ヶ月にわたって日々の努力を重ね、英語の表現力と自信を磨いてきました。大会当日も、登場人物になりきって、堂々とした観客を惹きつける臨場感たっぷりの発表をすることができました。本校中学校では、東北大会に出場するのも初の快挙です。今後も、この経験を糧にさらなる成長を目指して挑戦してほしいと思います。

2025-02-13T11:07:27+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

9月 16 日 (月),一般社団法人全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA:全国高校生英語ディベート大会を主催する団体)の普及委員会が主催する、第14回全国中学生英語ディベート大会がオンラインで行われ、本校の中学校3年生が参加しました。出場を希望した生徒が夏休み前から高校の英語教員の指導のもと練習を重ね、高校ESS部の生徒との練習試合もしながら一生懸命準備してきました。本番では6名の生徒がメンバーとしてResolved: The Japanese government should prohibit retail stores from operating late at night.(日本政府は小売店の深夜営業を禁止すべきである)という論題のもと、ディベートに臨みました。東京大学に100名が合格する学校やディベーター全員が帰国子女といった全国20校の精鋭ぞろい中、4試合中2勝1敗1引き分けで予選10位の成績を収め、健闘しました。また、Excellent Debater Prizeを半田美咲さんが受賞しました。限られた時間の中、仲間と必要な情報を集めたり、議論を重ねたりするなど、切磋琢磨しながら努力した結果が実を結びました。この大会に参加した生徒たちが、学年の英語を牽引する学習リーダーとして、今後も活躍してくれることを期待しています。

2025-02-10T10:06:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校