2025年12月

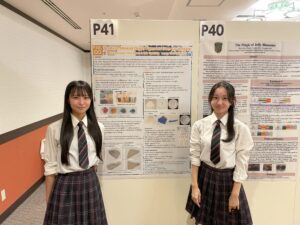

4分間という限られた時間の中で、英語を用いて自分たちの研究をわかりやすく、より魅力的に伝えるために、単純な発音だけでなく、単語選びから、発表する際の抑揚のつけ方まで、細かなところまで練習を積んで本番を迎えました。全国から選りすぐりの高校生が集まる舞台で緊張した様子でしたが、4分間の発表に加えて、3分間の質疑応答まで、全国大会の場でそれまでの練習の成果を十分に発揮できました。

発表を終えた後は、「発表することがとても楽しくなった」と研究成果を伝えることの楽しさも学ぶことができたようです。

大舞台での経験を生かして、これから校内外で開催される発表会での活躍も期待しています。

2026-01-15T16:46:43+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

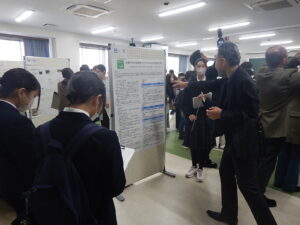

11月29日(土)に、東北芸術工科大学で行われた第9回探究型学習研究大会で、本校の探究的な学習の取組み事例について、紺野陽人教諭が発表しました。その後、その取組みを経験した本校2年生の「セイタカアワダチソウの根に含まれる水溶性物質について」と「蔵王の樹氷はいつまで見られるのか」のテーマでそれぞれ研究をしている2つの班が、時折ユーモアも交えながら元気よく研究発表を行ってきました。これらの発表は、東北芸術工科大学の会場だけでなく、オンラインによる全国への配信も同時に行われました。本校の指導の流れやSSHの活動、そして生徒の発表を広く普及するのに大きく役に立った発表会となり、その後、他校からの問い合わせも多くいただきました。今後も、このような機会を利用して、本校の課題研究に関する知見を広め、課題研究に関する他校との協力関係が構築できれば良いと考えています。このような機会をご提供くださいました東北芸術工科大学の皆様に感謝申し上げます。

2025-12-17T10:21:08+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月2日(日)山形大学小白川キャンパスを会場に「令和7年度山形県中学校探究学習課題発表会」が開催されました。本校からは日頃の総合学習の時間で取り組んでいる探究活動の内容として、4テーマの個人、グループが参加し、発表しました。発表会では、他校で取り組んでいる探究活動の内容を知り、良い刺激を受けたことはもちろんのこと、自分たちの研究内容について広い視野で質問やアドバイスを頂くことができました。更なる研究に向けて意欲を高めるきっかけとなりました。発表会には、「山形大学ヤマガタSTEAMアカデミー」のメンバーとして活動している、本校の2名の生徒の発表も行われました。

2025-11-06T07:56:09+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

【やまがたSDGs活動発表会出場】

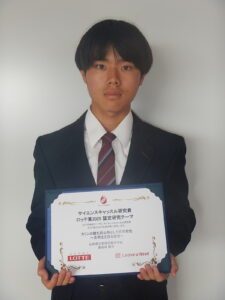

【サイエンスキャッスル研究費 ロッテ賞2025認定】

山形新聞社による年間企画「山形SDGsアクション」の主要事業「やまがたSDGs活動発表会」が令和7年9月25日に山形市の遊学館で開催されました。県内の小中高校11校の代表が日頃の研究成果を発表しました。本校からは、中学3年松田蓮音さんが参加し、堂々とした姿で発表に臨みました。発表タイトルは「地域の歴史を知り、郷土愛を感じてもらおう!~天童織田藩と維新軍楽から~」というもので、母校小学校の地域活動に注目した内容でした。松田さんは昨年から母校小学校に足を運び、後輩たちに江戸末期の天童織田藩から伝わる「維新軍楽」について、その歴史をわかりやすく伝える活動に取り組んできました。今年も昨年の内容に引き続き、さらなる深化を進めようと探究活動を頑張っています。

中学3年東海林朝日さんが取り組んでいる、研究テーマ「カリンの還元剤としての可能性」がサイエンスキャッスル研究費ロッテ賞に認定され、株式会社ロッテ社員の方によるメンタリングや研究費の助成を受けることとなりました。採択件数は(全国中高生対象)3件で、その一つとして本校中学生生徒の研究内容が選出されたこ とになります。現在では、リモートによる定期的なメンタリングを受け、自らも予備実験を重ねているところです。今後の見通しとしては、東京科学大学を会場に行われる「サイエンスキャッスルワールド2025」への参加や全国の採択者による成果発表会への参加等があります。科学の可能性に、飽くなき探究心で挑んでいます。

2025-10-30T13:33:55+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和7年8月7日~8日、福島県立ふたば未来学園中学校・高等学校で行われた、高校生国際サミットに高校2年次生3名が参加しました。本イベントは、ふたば未来学園が拠点校となっている、「WWL(ワールド・ワイド・ラーニング)コンソーシアム構築支援事業」の一環として、国際社会で活躍できる人材を育てることを目的に行われたものです。福島県や宮城県、石川県の高校生に加え、フィリピンやイスラエルの高校生など、生徒・教員合わせて100名以上が参加するサミットでした。

本校は、ふたば未来学園の事業連携校として、これまでもオンラインミーティングに参加し、他校の生徒と約半年間、ゼミ活動を行ってきました。今回は、対面での議論を通じ、地域や世界の課題に対し、当事者としてどのように関わることができるのか、より深く考える機会となりました。

一日目は、OECD教育局教育訓練政策課 シニア政策アナリスト、田熊 美保 氏の基調講演をいただき、東日本大震災・原子力災害伝承館の見学、歓迎レセプションなどが行われました。

二日目は、各グループで、これまでのゼミ活動や前日の見学をふまえ、「2065年への手紙」の作成・発表を行いました。「災害からの復興」や「人口減少社会の到来」などの課題に対して自分たちができることを議論し、スライドにまとめて発表しました。どのグループでも活発な意見交換が行われ、昼食の時間も議論が盛り上がる様子が見られました。

今回のサミットは基調講演やスライドの発表が英語で行われました。様々な社会課題に関する話題を英語で聴いたり発表したりすることに加え、他県や他国の高校生との交流が、生徒にとって大きな刺激となったようです。以下は、参加した生徒の感想(一部抜粋)です。

学校や住んでいる地域、学校で行っている探究の内容は人それぞれ違ったけれど、共通して自然を守りたいという思いをもって集まった仲間と多角的に議論することはとてもいい刺激になりました。 各々が相手を否定せずに自分とは違った価値観を受け入れる、オープンマインドな姿勢を持つことで、新しい視点を得ることができ、自己刷新していくことでよりよい未来へ繋げていくことができるということを学ぶことができました。

今までの探究活動では、自分の周りの地域のことにしかフォーカスしていなかったけど、私たちが住む地域と他の地域を比べて探究することも大事ということを知った。OECDの田熊美保さんの話を聞いて、自分自身のコントロールの仕方も知ることが出来たのがとても良かった。

最初は不慣れな環境と知らない人への緊張からあまり積極的に話すことはできなかったけれど、それがなくなるにつれ、色々な人と話すことができました。普段話すことができない人と話すことで、違う文化や考えと出会い、とても楽しかったし、これからにも活きるような新たな考えを得ることができました。

なお、本事業について、福島県内のニュース で紹介されました(リンクはNHKのホームページ)。

2025-09-18T09:12:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

ポスター発表審査の様子 会場前での記念撮影

参加生徒の感想

発表会を通じて研究に対する考え方や方法について様々なことを学ぶことができた。例えば、実験によって得た結果をグラフ等にまとめる際、留意すべき点として「結果に偏りがないか・有意差が見られないか・十分なサンプル数であるか」などが挙げられる。また、発 表していたチームの多くが何年もの研究を引き継いでおり、研究を引き継いでいくことの重要性を再認識することができた。実際、今回文部科学大臣賞を受賞したチームは小学6年から始めている研究であり、9年もの長期的に取り組んだものであった。以上のことから、研究を引き継いでいくことの重要性を学校で後輩の方々に伝え広げていきたいと思った。私たちの研究の集大成の発表会となったわけであるが、非常に充実した時間を過ごすことができたと感じている。発表している時間帯に多くの生徒や教授が来てくださり、自身らの研究をきっかけとして多く交流することができた。同時にアドバイスや人との繋がりを作ることができ、今後の活動にも役に立つであるだろうと感じた。こういった体験は実際に感じてみないと現実味を帯びないと思うため、ぜひ、多くの生徒にこのような体験をしてほしいと思った。

今回の神戸でのSSH生徒研究発表会は私たちの研究の集大成ということもあり、これまでの研究活動はもちろん、大会で得た経験やフィードバックを活かして発表を行いました。ポスター発表はおそらくこれが最後になるのでとても名残惜しいですが、この活動の中での達成感や葛藤、結果を得られたことへの喜びはきっと忘れることは無いと確信を持って言えると思います。特に私たちの研究を引き継ぐ皆さんへ、研究への愛が原動力になります。やらなければいけないからやるのではなく、知りたい確かめたいという気持ちを大切に研究を行ってください。

今までの発表の反省を活かし、今回は話す内容を簡潔に分かりやすく伝わるように考え直した。また、班全体で今までの大会で視聴者に指摘されたことや、教授や先生からのアドバイスを基にポスターを修正したおかげもあってか、今回の大会ではポスター発表を褒めてもらうことが多かった。自分から見ても、今までで一番伝わりやすいポスター発表だったと思う。しかし、遠慮してしまう部分もあり、もっと積極的に自ら質問に答えたり、自分から聴者に話しかければよかった。

2025-09-18T09:13:32+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

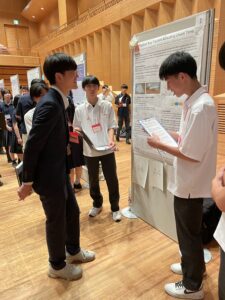

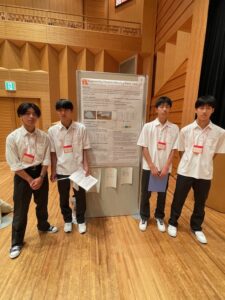

令和7年7月30日~31日、静岡県清水市で行われたSKYSEF2025に高校1年次生4名が参加しました。静岡北高校が主催する本イベントは、台湾、タイ、グアムから8校と、国内からは本校を含む6校が参加する国際科学技術フォーラムで、ポスター発表と口頭発表に分かれて発表が行われました。

初日に予定されていた開会セレモニーと、参加者の貴重な交流の場となるはずだったレセプションパーティーが、津波警報のために中止になり、翌日の発表も危ぶまれましたが、様々な方のサポートがあり、ポスター発表、口頭発表ともに無事に行うことができました。

会場では外国の学生が半数以上を占める状況で、ポスター発表では活発な意見交換が英語で行われていました。本校生徒も”What Keeps a Paper Airplane in the Air? Exploring Key Variables Affecting Dwell Time”と題して紙飛行機の飛行時間を延ばすために必要な要素について、実験・考察したことを発表し、大学の先生や、海外の学生から質問やアドバイスをいただきました。

今回参加した高校1年生は、英語での資料作成、発表や当日の交流や雰囲気など、多くのことについて学びがあったことと思います。大舞台での経験を糧に、今後の探究活動にさらに意欲的に取り組んでくれることを期待しています。

2025-08-21T08:36:44+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月26日(土)に第10回アジア化学教育ネットワーク(化学教育国際会議:NICE)が山形国際ホテルを会場に行われ、その中の高校生セッションに参加しました。

本校からは高校3年次生2名が”Produce Mineral Origin Pigments from Local Agate”というテーマで、これまでの研究成果をすべて英語で発表し、さらに英語で質疑応答を行いました。多くの大学の先生やアジアの学生に発表を聞いていただき、様々な方々から助言をいただきました。そして優れた発表者に贈られる「Best Poster Presentation」を受賞しました。

国際学会という発表の場も体験でき、発表生徒にとって大変有意義な時間となりました。

2025-08-05T08:36:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

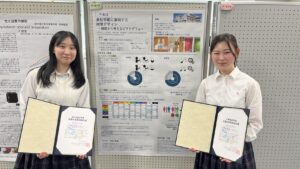

6月7日~8日に日本色彩学会第56回全国大会が山形大学米沢キャンパスで行われ、高校3年次の生徒2名が参加しました。

「東桜学館に調和する視覚デザイン~輝度から考えるピクトグラム~」というテーマでこれまでの探究活動の成果を発表し,特別賞を受賞しました。

また,多くの大学の先生や学生さんに発表を聞いていただき、研究者の方々から専門的なご助言をいただいたことで,非常に大きな刺激を受けたようでした。

【参加した生徒の感想】

全国のさまざまな研究発表を通して,色彩に関する多角的な視点や新たな知見に触れ,大変刺激的な2日間となりました。また,交流会では大学や研究機関の先生方と直接お話しする機会にも恵まれ,いただいたポジティブなご意見のおかげで,研究の楽しさや奥深さを改めて実感することができました。

多くの方々との意見交換を通して,自分たちの研究にも新たな気づきや学びを得ることができ,今後の進路や活動に向けた大きなモチベーションとなりました。

今回の貴重な経験を糧に,今後も学びを深めていきたいと思います。

2025-09-18T09:15:03+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月6日(金)に日本機械学会主催「ROBOMECH2025 in Yamagata 」が山形ビッグウィングで行われ、その中の高校生特別セッションに参加しました。

本校からは高校3年次生1名が”コマ芯棒の先端形状と回転時間の関係性について”というテーマでこれまでの研究成果を発表し、質疑応答を行いました。多くの大学の先生や学生さんに発表を聞いていただき、研究者の方々から専門的な助言をいただきました。

機械学会ということで熱気のあふれる学会発表の場も体験でき、発表生徒にとって大変有意義な時間となりました。

2025-06-12T15:55:05+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

21日(日)、東京都の国立オリンピック記念青少年センターで開催された全国高校生フォーラム(文部科学省、株式会社Aoba-BBT 共催)に、本校高校2年生3名が参加してきました。午前のポスター発表と、午後のディスカッションの2部で構成され、すべてのプログラムが英語で進行されます。全国から123校、約380名が参加し、4分間のプレゼンと3分間の質疑応答で評価されました。本校からは、Improving Product Sales and Raising Recognition of Yamagata Prefectural Fruits through Devised Sales Methodsと題して、市場に出すことのできない山形県産果物を使ったお菓子について、販売方法の工夫で売り上げを伸ばすことをテーマに発表をしてきました。

21日(日)、東京都の国立オリンピック記念青少年センターで開催された全国高校生フォーラム(文部科学省、株式会社Aoba-BBT 共催)に、本校高校2年生3名が参加してきました。午前のポスター発表と、午後のディスカッションの2部で構成され、すべてのプログラムが英語で進行されます。全国から123校、約380名が参加し、4分間のプレゼンと3分間の質疑応答で評価されました。本校からは、Improving Product Sales and Raising Recognition of Yamagata Prefectural Fruits through Devised Sales Methodsと題して、市場に出すことのできない山形県産果物を使ったお菓子について、販売方法の工夫で売り上げを伸ばすことをテーマに発表をしてきました。