12月12日(金)、今年度最後の高校生と大学生のための金曜特別講座を校内で聴講しました。今回は、江⼾時代の読書⽣活̶̶ 出版は社会と⼈間に何をもたらしたかと題して、教養学部 教養学科・准教授 ⻘⼭ 英正 先生に講義をしていただき、中学生7名、高校生39名の計46名が参加しました。参加した生徒からは、以下のような感想が寄せられています。

・「浦島太郎」は昔から受け継がれていたから話の内容は変わらないと思っていたけど少し違っていたり浦島太郎のパロディー作品もあったりしていて今よりも読書文化が豊かだなと思った。そして時間が経つに連れ時代の変化とともに内容の変化があり、その次代にあった「浦島太郎」になっていることがわかった。更に読者の身分や年齢によっても付け加える内容や削除する内容があることが面白いと思った。その中でただ内容を変えているのではなく伝えたいことや教育として教えるべきことを話の中に持っていて、そこから日本人の人柄が来ているのかなと思った。

・今となっては、同じ本が大量に販売していることは当たり前だけれども、それが江戸時代から始まっている画期的なものだということにとても驚いた。書物の形態の変化によって、話を知っている人が、知識を持っている人だけでなく、庶民にも広がり、親しみやすいものに変わっていったことがとても印象に残った。

かつて、書物は書き写すもので、そこにある知識は、一部の限られた人々や知識人のみが得られるものであったこと、また江戸時代に出版文化が発達したことで、それが多くの人に行き渡るようになったことを、青山先生から様々な例を挙げながらわかりやすく教えていただきました。あらゆる情報や知識に簡単にアクセスできる現代だからこそ、その歴史と重みを学ぶことは、とても意味のあることだったようです。

今年度の東大金曜講座は今回で最後となりました。

様々な分野の専門家から話を聞いたことを、今後の学習や探究活動に、さらに活用してくれることと期待しています。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

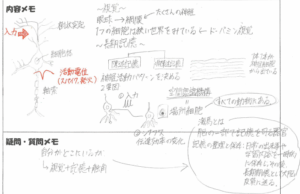

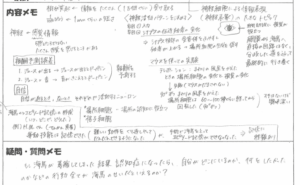

12月5日(金)、後期第5回目となる高校生と大学生のための金曜特別講座が開催されました。今回は「みんなで考えるカーボンニュートラル社会」と題して、東京大学 環境安全研究センター・教授 辻 佳子先生から講義をしていただき、中学生6名、高校1年生15名が聴講しました。参加した生徒からは以下の感想が寄せられました。

カーボンニュートラル社会は今まで聞いた話と同じような地球温暖化にならないように気をつけようという注意だとおもっていたけど、そもそも循環型社会という現象を作るには日本の鉄鋼工業が飽和しているから、止まるのではなく循環に変換することができるんだよっていうことがわかりました。また、リサイクルに取り組む前にリユースとリデュースがさきにかかれていることから。循環にする前から削減できることは減らしておいたほうが、そもそも環境に対するダメージが少なくなるということを頭の中で噛み砕けました。また、循環はいまある環境に妥協や我慢をすることではなく、あるべき姿をデザインしていくことが実現に一歩近づくと思いました。回収できる二酸化炭素の種類があることは知りませんでした。煙突から出てきた二酸化炭素はつくらなければ良いから、減らせることも理解できました。循環型社会という社会で出てくる内容を理系的な視点で教えていただいたことがおもしろかったです。

カーボンニュートラルに対する理解が深まりました。廃プラやバイオマスに関する専門的な話も興味深かったのですが、炭素自立型社会に向けた課題についての話も面白かったです。技術が発展するだけでなく、それに社会が適応できるのか、新たな経済の市場として確立することができるのかといった視点が今までの自分の中にはなかった視点でした。科学の専門的な研究ももちろん重要で興味もあるのですが、こういった科学技術と社会学を融合した研究も新たな知見を得ることができそうだなと感じました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

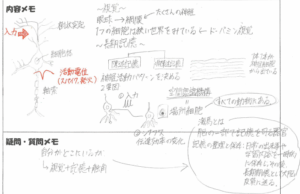

11月28日(金)、後期第4回目となる高校生と大学生のための金曜特別講座が開催されました。今回はメディアとダイバーシティ 〜DEIから考える新しいリテラシー〜と題して、東京⼤学 ⼤学院情報学環・学際情報学府・教授 ⽥中 東⼦先生から講義をしていただき、中学生3名、高校1年生14名が聴講しました。参加した生徒からは、以下のような感想が寄せられました。

・DEIという言葉を今日初めて知った。それはDiversity、Equity、Inclusionのことであって、すべてのひとが平等に歓迎され包摂されるべきという当たり前で大事な倫理観で、自分たちの中にあるものだとも思った。今まではメディアにDEIの意識がなかったのも納得だったし、排外主義や差別などが反DEIであるのも腑に落ちた。(中略)クリティカル・リテラシーが必要で、情報を受け取るときの批評が大事だとわかったので、日々や探究などに活かしてすべてのひとが平等に暮らせる社会にしていきたい。

・AIがバイアスを起こしてしまうのは、それまでの人間社会の中で蓄積されてきた膨大なデータによるものだと知って、あまり考えたくはないが、いつどこで自分がそのような考えを持ってしまうか怖くなった。

・今回の講義を通して、DEIや反DEI、AIについて深く学ぶことができた。特に印象に残っているのは、AIへのデータセットの偏りによるバイアスの発生である。(中略)このような固定概念は人々を傷つけ、人と人との繋がりを縮小させてしまう大きな問題であるため、改善されていくべきものだと感じた。

講義の中で田中先生は、近年のメディアの変容と、AIやアルゴリズムが私たちの生活にどのような影響をもたらしているかについて、身近な具体例を挙げてわかりやすく説明してくださいました。公正中立だと思っていたAIが学習させたデータセットの影響を受けて、偏りのある判断をしてしまうことや、アルゴリズムによってSNSやwebの広告が、個人の好みや性別や年代の傾向によってコントロールされ、知らぬ間に私たちの視野や世界観が狭められているという現状にも、それらのユーザーである生徒は驚いたようです。

AIとの共存が不可欠な時代の中で、私たちはインターネット以外の情報源を持つなどの情報精選の能力が求められることや、自分で情報を選んだり、発信したりすることが可能になったことにより、その責任も重くなっていることを自覚し、日々見聞きする情報に対して、今まで以上に意識を向けて慎重に取り扱っていく必要があると、先生は語ってくれました。

今年度の金曜講座も残すところ2回となりました。各分野の最先端の研究に触れることで、今後の探究活動などにも生かしてもらいたいと思います。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

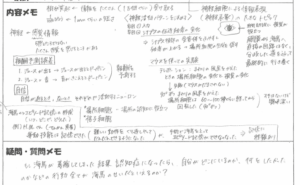

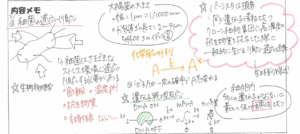

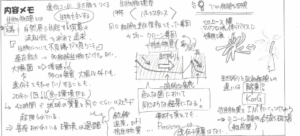

11月7日(金)、後期第3回目となる、東京大学教養学部主催の「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行いました。今回は、中学生11名、高校生27名の計38名の生徒の参加となりました。今回は、「 脳の情報処理の仕組みを探る 〜システム神経科学⼊⾨〜」と題し、東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授 北⻄ 卓磨先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

この講義を通して、とても難しかったが脳がどのように情報を処理し、知覚・行動・意思決定を支えているのかについてこれまで以上に深く知ることができた。ネズミの実験について、心や意識が物理的な神経行動に基づいていると目で見てわかり面白かった。また、授業で習った、条件付き確率がベイズの定理というものにつながり、習ったものがいろんなものにつながっていくのだなと感じた。

神経は学習、思考、場所(空間)、他者を解読することにとても重要であると分かった。特に、脳の海馬はエピソード記憶(いつ、どこで、どうした)の形成の役割を持っており、活性化させることで勉強などが捗るという。北西先生は、「勉強はインプットであり、研究はアウトプット(価値の創造)である」とおっしゃっていた。今後研究(アウトプット)していくことを楽しみに、今は勉強(インプット)を頑張りたい。

脳には「海馬」という部位があり、そこには場所細胞(場所を認識する細胞)が存在することがわかった。今回の講座を聞いて、脳にはまだまだ分かっていないことがあり、脳神経研究は、大きな可能性を秘めているのだと興味深く感じた。

今回の講義では、現在進行形で行われている研究も、映像とともにご紹介いただました。試行錯誤をしながら研究を深めていく様子は生徒の今後の探究活動の姿勢に生きるものがあり、大きな学びとなったことと思います。まだまだ解明されていないことも多い脳神経分野の研究に興味が湧く、大変面白い講義でした。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

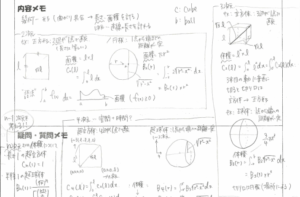

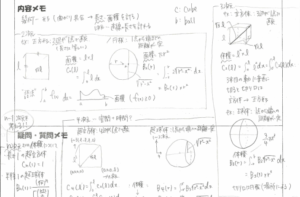

10月24日(金)、後期第2回目となる、東京大学教養学部主催の「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行いました。今回は、中学生15名、高校生66名の計81名の生徒の参加となりました。今回は、「2次元(描ける)3次元(見える)4次元(感じる?)… 無限次元(るるる?)」と題し、東京大学 理学部 数学科・教授 高津 飛鳥先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

・今回の金曜講座では、2次元から3次元、そして4次元以降の多次元空間へと概念を拡張しながら、超立方体や超球体といった構造を通じて“次元”の本質について考える機会を得ました。私たちが普段当たり前のように感じている空間の感覚が、次元が増えることで全く異なる性質を示すという話が印象的でした。特に、超立方体の各頂点や辺の関係性が次元の増加とともにどのように変化していくか、また超球体における体積や表面積の振る舞いが直感と大きく異なるという点に、数学的な美しさと不思議さを感じました。多次元という一見抽象的なテーマを通して、数学が持つ想像力の広がりや、目に見えない世界を論理で描き出す力を改めて感じる講義でした。

・n次元のものの体積を考えるときはn-1次元のものの体積を考えればよく、n-1次元の体積が長さl(半径r)だけ積み重なっている、という考え方が新鮮だった。数ⅡBの微積分、数列を学習したら、もう一度考える機会を持ちたいと思う。最後に言及された、超球体の体積Bn(1)は、無限大に発散せず0に収束するというものは今の自分では説明できなかったので、これを示すことを今後の課題としたい。

今回の講義では、タイトルに興味を惹かれ参加した生徒も多く、空間を数学的視点から捉える手法を熱心に学んでいました。一見創造しづらい空間図形の様子もわかりやすく説明してくださり、生徒たちの今後の学習意欲がさらに高まったように思います。また、高津先生の学生時代のお話をお聞きし、「先生のように授業で習ったことに疑問を持ち、自分の中で納得するまで問題と向き合う姿勢を持つようにしていきたい」と多くの生徒が感じ、良い刺激となったようです。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

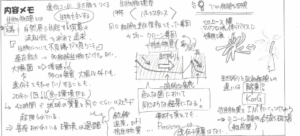

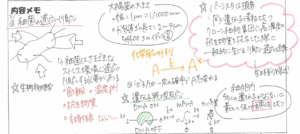

10月10日(金)、令和7年度後期の東京大学による、高校生と大学生のための金曜特別講座が開講されました。本校からは、中学生7名、高校生29名の、計36名が聴講しました。「生き物はなぜ過酷な環境にも適応できるのか?――細菌に学ぶ複雑システムの適応原理」というタイトルで、東京大学教養学部 統合自然科学科・教授の若本 祐一先生から、生物物理学についての講義をしていただき、生徒からは次のような感想が寄せられました。

●生物物理というあまり触れたことがない分野だったけれど、とても興味深い講義だった。多細胞生物だけでなく単細胞生物についても過酷な環境における適応能力があるということを初めて知った。細胞が置かれている過酷な環境を再現して増殖しにくくした実験でも、大腸菌などの生物が生き残ろうとする性質があることに驚いた。増殖について強い意識があると感じたし、生命に関する重要な部分を変えないで適応していくのもおもしろいと感じた。

●自分たちの何倍も小さな細胞の強い生命力に驚いた。細胞は、温度や抗生物質、放射線などの様々な環境へ適応・順応していて、細胞の適応力・順応力は、体の大きな自分たちと比べ物にならないほど強いものなのだと思った。 細胞の抗生物質に対するパーシスタンス現象では、しぶとく生き残ろうとしたり、集団の中で新たに死ににくい細胞が生まれたりなど、自分のその環境への弱い構造を変化させる能力が面白いと思った。 若本祐一さんのおっしゃていた、ゆらぎが適応において重要だという考えにすごく納得した。

微細な生物の生き残り方を学び、感銘を受けた、また、自分ごとに置き換えて、粘り強く頑張ろうと思ったという感想を寄せてくれた生徒もいました。今回の講義では、最新の研究や学問だけでなく、細菌の生き様を通して、私たち人間にとって大切なことも教えてくれたようです。

本校で聴講する東大金曜講座は全6回を予定しています。引き続き、多くの生徒の皆さんの参加をお待ちしています!

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月11日(金)、今年度第5回目(前期最終回)となる、東京大学教養学部が主催する「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行い、中学生7名、高校生45名の計52名が参加しました。今回は、「生物地理学:生物の分布を科学的に考える」と題し、東京大学 教養学部 学際科学科・准教授 池田 啓 先生から授業をしていただきました。

以下は受講後の生徒からの感想(一部抜粋)です。

ー

講座を受ける前は、生物地理学は、生物の分布を地理的な目線で考えて、研究を進めていくものだろうとしか考えていなかったものの、この講座を受けてみて、生物の分布を現在の地理的要因や現在の生物の状態のみで判断するのではなく、過去の生物の状態や、過去の地理的要因、そして歴史的要因でも考えて総合的に判断していくということを知り、生物地理学はただ単に理系関係のものではなく、地歴科目全体も関わってくるもので、複雑で面白い教科なんだと魅力的に感じた。

今回の講演は、視野を広げることが研究においてどれほど重要なのかを再認識させてくれた。生物の分布や進化には必ず理由があり、その要因は様々な可能性があることについて述べられていた。今回はその中でも、氷河期による気候変動についての話が中心で、日本の高山植物の起源についてだけでも南下説と北上説という真逆の二説が存在することが話に上がった。少ない情報源から短絡的に結論を下すのではなく、さらなる情報の収集によって判断材料を増産を選択することの重要性について述べられていて、ためになった。

学校では馴染みのない「生物地理学」に触れて、今習っている生物基礎とは違った視点からの学問に興味を持てた。月山にブナ林があるので、偶然とはいえ心惹かれる導入だった 18世紀のさく葉標本がきれいな状態で残っているのは、「いつ頃に、誰が、どんな植物があったのか」や「植物の判別の基準になるから」などの理由があると知り、そういった情報のために長い時間保持しておくのは執念に近いように感じた。博物館は展示のみを行っているわけではないのも納得できる。

ー

池田先生による講義は、生徒たちにとって「生物地理学」という新しい分野に触れる貴重な機会となりました。生物の分布を現在の環境だけでなく、過去の気候や地理、歴史的背景から総合的に考えるという視点に、多くの生徒が新鮮さと興味を感じていたようです。今回の講座を通じて、生徒たちは、理系・文系を横断する学びの面白さや、視野を広げて探究する姿勢の大切さを実感し、今後の学びや進路について新たな視点を得ることができました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月4日(金)、今年度第4回目となる、東京大学教養学部が主催する「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行い、中学生4名、高校生41名の計45名が参加しました。今回は、「自分の外に出る読書――アメリカ合衆国の短編小説を読む」と題し、東京大学 教養学部 教養学科准教授 井上 博之 先生から授業をしていただきました。今回は文学をテーマにした内容で、生徒たちは英米文学にふれながら「読むこと」の意味について深く考える機会となりました。

以下は受講後の生徒からの感想(一部抜粋)です。

―

・今日の講座を受けて、物語の中の語り手の心情の変化を詳しく分析していくことはとても興味深いものだなと思いました。繰り返し出てくる単語や人物像、過去形で書かれているなど、物語にはたくさんのヒントが隠されていて、それを探し出して、考察していくという過程がとても面白いなと感じました。また、作者の故郷や文化、生い立ち、性格などが作品に出ていて、作者に実際に会ったような気持ちになりました。これから小説を読むときは、楽しんで読むだけではなく、物語の中にあるいろいろな視点に目を向け、自分の外に出ることができるような読書を心がけていきたいです。

・今回取り上げられた短編小説家のカーヴァーの『大聖堂』は、短いながらも、語り手の思考の変化が、ロバートの印象と関わり方の違いで読み取れ、どんどん小説に惹かれていく感じがした。内容とともに英語の表現について取り上げられていたが、日本語で書かれていない分、どのように自分の中で解釈するのかが自由になり、人物の背景や性格、物語の進み方に着目して、読むことは面白いと思った。

・この話を読んで、「視覚と共感」について、語り手が目を閉じて何も見えない中で世界を見る体験は、私にも深い洞察の余韻が残りました。私達も、普段の生活の中で視覚に頼って世界を見ることが多くあると思います。だからこそ、見たものに興味がなければなんの感情も抱かないし、なにか抱いたとしても、瞬間的なものであったりするのだなと考えさせられました。語り手の閉鎖的な思考、視点や偏見が崩れる瞬間には、私たち自身の「盲目さ」に気づかされ、視野だけでなく心がより開放された気分になりました。日常の中に突然訪れる小さな気づきが、自分にとっての改革になるかもしれないということを考えると、大切にしていきたいと思いました。

―

井上先生によるレイモンド・カーヴァー『大聖堂』の解説は非常にわかりやすく、生徒たちに深い気づきと新たな視点を与えてくださいました。英語を学ぶ意味や読書の楽しさをあらためて実感し、多くの生徒が、より意欲的に学習や読書に取り組みたいと感じたようです。また、井上先生が語られた進路選択のきっかけについてのお話も、生徒たちが自らの将来を考える上で大きな刺激となりました。今後、生徒たちが世界各国の文学作品にふれ、自分の世界を広げていってくれることを期待しています。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月13日(金)、今年度第3回目となる、東京大学教養学部が主催する「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行い、中学生2名、高校生38名の計40名が参加しました。今回は、「量子で紐解く光と物質の不思議な関係」と題し、東京大学 生産技術研究所・准教授 黒山 和幸 先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

—

・講義を聞いて、「光」と「物質」の相互作用が私たちの身の回りに様々な現象として存在していて、それが量子力学と深く関係していることにとても驚かされました。最初に出てきた、LEDや鏡、レンズなどの例は、学校でもよく見るものだったので、「光と物質の相互作用」だと知ってとても興味が湧きました。以前から知っていた「炎色反応」の裏に、そんな深い仕組みが関係しているなんて思いもしませんでした。また、先生が「世の中の流れではなく、自分の興味関心に合わせて進路を選択するべき」とおっしゃっていたのが、とても心に残っています。今、私は自分が得意な分野だからという理由で進路を選んでいますが、自分が面白いと思えることを大事にしていきたいと思いました。

今回の講義は自分にとってとても難しい内容でしたが、量子力学が、身近な現象とも関係していると知り、物理分野に対する興味がさらに広がりました。これからも、自分の「なぜ?」を大切にして学び続けたいです。

・量子コンピューターというものは古典的なコンピューターより膨大な量のデータを扱うことができ、計算も高速でできると考えられているようなので、それが今後実現し、身近なものになれば更に速いスピードで科学が進歩するのではないかと感じた。同時に、今後どのように科学が進歩するのか興味を持ち、未来が楽しみなものになった。また、理学部や工学部の実験・研究は成功したときに世の中に大きな影響を与えるのだなと今回の講義を聞いて改めて感じた。自分は工学部を目指しているので、もし自分も研究をすることになったら黒山准教授と同じように世の中に影響を与える素晴らしい研究ができるようになりたいと思った。

(生徒の感想は一部抜粋)

—

30代前半という、若手の研究者から最先端の研究内容について講義を受けて、科学技術の発展の速さを実感した生徒も多くいたようです。また、若手研究者ならではの、中学、高校時代のエピソードや、進路選択のアドバイスも、比較的年の近い中高生には、いつも以上に心に響いたようでした。「5年、10年で世界は大きく変わる。流行に流されず、自分の好きな気持ちに素直に従って進路を選んでください。」という先生の言葉は、10数年前までは、まだ研究が進んでいなかった最先端の分野の研究者だからこそ言える、説得力のあるメッセージだったように思います。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月6日(金)、東京大学教養学部が主催する「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を行いました。中学生18名、高校生68名の計86名が参加しました。今回は、「史料をどう『読む』か?ヨーロッパ中世の人々の痕跡を見つけ出す」と題し、東京大学文学部准教授の菊地重仁先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

・自分は、日本史が好きで、家にたくさん本があるが、今回の講座で、世界についても興味を持つことができた。中学では、世界のことについても学習するので、どんどん知識を取り入れたい。

・史料の「読み方」によって、一つの資料でも様々な解釈ができたり、時代背景を想像できたりと、読み方が歴史を読み解く上での大きな基盤になっていると感じた。大学では史学を学びたいと思っているので、今回学んだことを、大学の授業や研究にもつなげていきたい。

・昔の人々の文書から時代の状況が読み取れるということに驚きました。カールは財力や権力を示すために紙面に余白を残した、という話がとても面白く、時代ごとに高価なものが違って、それを利用した力の示し方がそれぞれあるのだな、と思いました。今まで以上に歴史を学ぶ楽しさに気づけたように感じます。

・人が生み出した文章において、書き手の「主観性」「時代拘束性」を考慮して読解することは重要だと感じた。史料では文書の紙の形、印章、配置などから大体の目的や書き手の立場が分かった。文章を考察するうえでは、時代背景・書き手の情報はもちろん、その文章が他の文章や社会にどんな影響を与えているのか、なども含めて考えることで理解が深まると感じた。

(生徒の感想は一部抜粋)

文書に記載された言葉だけでなく、文書の字体や、書かれた羊皮紙の性質など、様々な要素から事実をあぶりだしていく歴史学の面白さを実感できる講義でした。次回は、6月13日(金)に「量子で紐解く光と物質の不思議な関係」を受講します。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校