SSH関連カテゴリー: 探究学習・探究活動

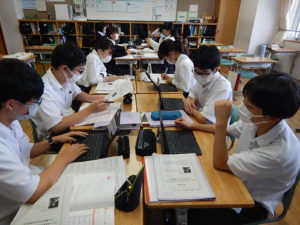

東桜学館のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業では、学校設定科目として「総合探究Ⅰ」を開講しています。「総合探究Ⅰ」では、データ分析や課題研究の手法を学ぶほかに、自分が興味をもつ研究領域について、その内容やその領域を研究している大学の研究室(Laboratory)を紹介する「ラボラトリーバトル」を行います。

その「ラボラトリーバトル」のプレゼンテーションに、7月21日、高校1年生が取り組みました。

本校がキャリア教育として取り組んでいる「クエスト・エデュケーション」の「企業探究:コーポレートアクセス」に、中学2年生が取り組んでいます。2年生になってから、これまで、大正製薬、大和ハウス、テレビ東京、パナソニック、フォレストアドベンチャー、吉野家ホールディングスという全国で有名な企業にインターンとしての入社と重要なミッションを受ける準備を進めてきました。9月9日(木)と10日(金)の2日間では、各企業からインターンに向けて出されたミッションを受け止め、解決案を検討しました。そして、14日(火)には、実際に企業の方とオンラインでつなぎ、ミッションに対しての解決案を中間発表し、アドバイスをいただきました。今後、今回いただいたアドバイスをもとにして、チームごとにさらに企画を磨き最終案にまとめ、自分たちが満足でき、企業の方に思いが伝わるプレゼンテーションができるように取り組みを進める予定です。どんな企画、どんなプレゼンに仕上がるか、とても楽しみです。

7月19日(月)にSS総合Ⅰの授業においてラボラトリーバトルを行いました。各自が興味を持って調べた研究室についての良いプレゼンができました。

7月20日(火)のSS総合Ⅰの時間に、東北地区ESD支援センターから鈴木美紀子氏、井上郡康氏を講師としてお招きし、国際理解講演会が開催されました。日本のSDGに対する取り組みや、外国のごみ問題などの現状を知ることができました。我々大人こそが真剣に考えて行動し、子供たちに『負の遺産』をできるだけ残さないようにしなければならないと考えさせられた講演でした。

5月14(金)の5,6校時、本校北アリーナを会場に1年生がデザイン思考演習を行いました。テーマは、「友人のためのペンケースをつくる」です。友達が本当に求めているペンケースを提案するために、インタビューをしたり、改善点を話し合ったりしながらプロトタイプ(試作)を作りました。ただ物を作るのではなく、いかに相手のことを考えて必要な工夫を凝らすかがポイントですが、1年生らしい柔軟な発想が生かされた個性あふれる作品に仕上がりました。

今年度の給食もあと数回となりましたが、本日3月5日(金)の給食には「未来創造プロジェクト」で考案したメニューの提供がありました。中学2年生の大沼美月さん、黒沼実紗さん、佐藤優羽さんの3名が考案した献立で、ごはん、牛乳、冷しゃぶ、ゆで野菜、なすの生姜醤油、じゃがいものみそ汁、東根産いちごという内容でした。栄養面と旬を意識した献立になっており、とても美味しかったです。

以下は3人からのコメントです。

6月の地区総体ではよりよいパフォーマンスができるようなメニューを作成しました。そのため、6月頃に旬をむかえる食材を多く取り入れています。また、このメニューは、特に野球、弓道、陸上競技の短距離、投てき、走り幅跳びなど、瞬発力、筋力を必要とする方に向けて考えました。

主菜の冷しゃぶは筋肉をつくるたんぱく質、じゃがいものみそ汁には炭水化物が豊富なじゃがいもやミネラルを多く含むわかめが入っています。また、夏に旬をむかえるなすを取り入れることで、初夏の季節感を出しました。今回の給食は3月のメニューになるので、疲労回復に効果のある東根産いちごも取り入れました。必要な栄養素がたっぷりつまった給食になっています。ぜひ味わって食べてください。

今年の2学年のクエストは「企業探究コース コーポレートアクセス」ということで、実在する企業でのインターンシップを教室で体験しながら、働くことの意義や企業活動への理解を深め、企業という機能を用いて新しい未来を自分たちでつくりだしていくことに取り組んでいます。

10日(木)・11日(金)の2日間はクエストデーとして、企業から出されたミッションについて解決策を探究しました。11日には企業さんとオンラインでつなげて中間発表会を行いました。企業さんから様々なアドバイスを受け、これからのブラッシュアップ活動に確かな手応えを感じた発表会となりました。

◎今回東桜学館に協力してくださる企業さん

・朝日新聞社 ・カルビー ・博報堂 ・富士通 ・三菱地所 ・メニコン

〇生徒の感想より

・どうやったらできるかを考えていくことで実現性が生まれてくることが分かった。

・企業の譲れないポイントをしっかり押さえて何を伝えたいのかを明確にすることが大切だと思った。

・2日間という短い期間で発表の案をつくり、プレゼンするということはとても難しかったです。

8月31日(月)に、3年生が今年度の前半で取り組んできたクエスト「進路探究:マイストーリー」の発表会を行い、一人ひとりが作成した自分を主人公とする物語を、互いに発表し合いました。自分の15年間を俯瞰して、これからどう生きていこうと考えているのかが、しっかりと表現されていました。聞いた生徒の感想も、温かい愛に溢れていました。後半のクエストは、もう一つの柱である「社会課題探究:ソーシャルチェンジ」に取り組みます。

5月下旬から6月上旬にかけて、各学年で始動した「未来創造プロジェクト」。これまでにグループや個人でテーマを見つけてアイディアやリサーチクエスチョンを出し合い、解決に向けて探究してきました。その中間報告が8月21日(金)に予定されています。

学年ごとにポスターセッションによる発表と意見交流を行い、視野を広げ、さらに考えを深める機会になることを楽しみにしています。

夏休み前の最後の登校日であるこの日に、1年次のSS総合探究Ⅰの授業として、「ラボラトリー・バトル」を行いました。「ラボラトリー・バトル」とは「ビブリオ・バトル」と同じように、自分が興味を持った「ラボラトリー(ここでは大学の研究室)」を紹介し合うものです。各自が下調べをしておいた研究室について、1時間目にプレゼンテーション資料を作成し、2校時目はグループごとに発表して代表を決め、3校時には各グループの代表がクラス全体に発表し、クラスの優勝者を決定しました。それぞれ面白い研究・研究室を見つけてきており、発表にも工夫が見られたので、大変盛り上がりました。