Sherpa(シェルパ:Senior High English Reform Project ALC)は、高校の英語の先生方をサポートする支援プロジェクトで、日本の英語教育研究を牽引してきた東京大学名誉教授の金谷憲先生を中心にしたプロジェクトです(https://alc-nds.com/ltaf/2021/09/20/sherpa/)。本校ではこれまでも英語教育に関して金谷先生からアドバイスを頂いていましたが、この度改めて「東桜学館モデル(仮称)」を確立し、全国の中学・高校に効果的な授業方法とカリキュラムを発信していくために研修会と研究を行うことになりました。第1回が4月28日にオンラインで開催され、金谷先生を囲み、本校英語教員11人とALTとで現状の課題の整理と今後の研究方針について話し合いました。昨年度の中学3年生のGTECスコアの伸びが全国3位という成果や中学・高校における英語ディベートの成果を踏まえ、より良い英語教育を本校が研究・発信していく予定です。

2025-02-10T10:33:46+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

「やまがたAI部」のキックオフイベント

4月28日、「やまがたAI部」のキックオフイベントが開催されました。

3年目となる「やまがたAI部」の活動に、本年度は21校が参加します。(県外からはじめて、大分県からも日田三隈高等学校が参加されるそうです。)

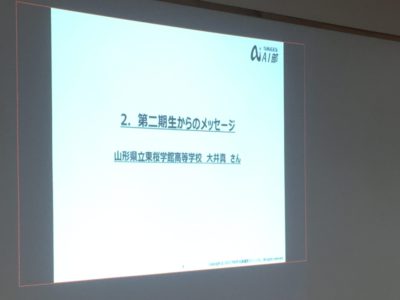

会では、参加校代表による意気込みの表明、松本晋一会長からの激励メッセージなどに加え、本校の大井真くんが第二期生からのメッセージとして、昨年度、やまがたAI部の活動を通して得た学びや感じたことなどを話してくれました。(昨年度、東桜学館チームは総合3位に入賞しました。)

松本晋一会長の激励メッセージより

松本晋一さんの激励メッセージの内容を紹介します。

近年、金融機関や生命保険、損害保険など、これまで法学部や経済学部卒業のいわゆる文系出身者が社長に就任してきた企業において、理工系出身の方が企業のトップに就いているケースが増えているとのことでした。

デジタル化の進展やDX(デジタルトランスフォーメーション)を理解していなければ、企業のトップとしてその役割を果たしていくのは難しくなっているようです。

また、日本の「デジタル競争力ランキング」の順位が、28位(2021年)と過去最低を更新し、いま正にデジタル人材が求められているということを指摘されました。

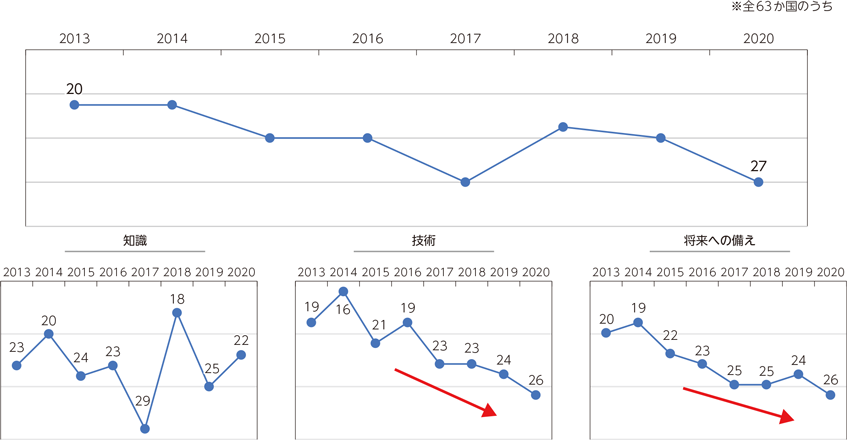

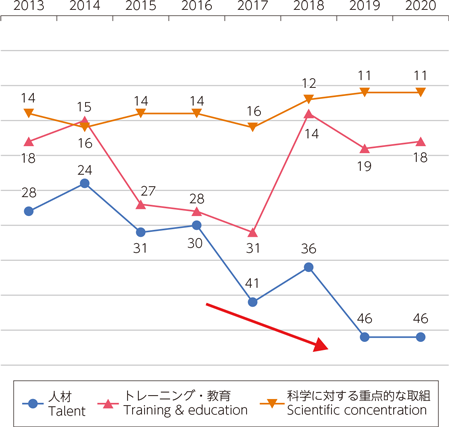

FACTを知ろう ~日本のデジタル競争力~

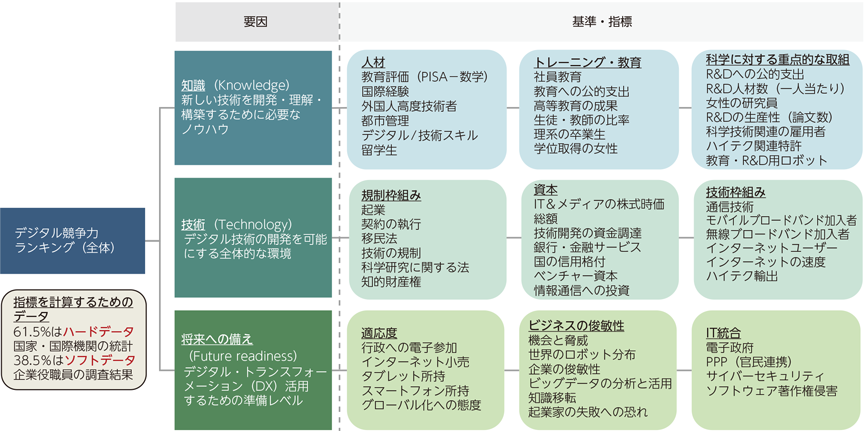

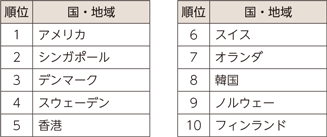

ここで、総務省のWebページ「令和3年度情報通信白書」から、日本のデジタル競争力に関する資料を掲載します。

図表1 デジタル競争力ランキングの基準・指標の詳細

図表2 デジタル競争力ランキング2020の上位10か国

図1 デジタル競争力ランキングにおける我が国の順位の推移

図2 知識における我が国の順位の推移

ここで、東洋経済オンライン「『デジタル競争力64か国中28位』日本のDXがどれだけパッとしないか知っていますか」の記事の一部を引用しながら、日本のデジタル競争力の状況について考えてみます。

「デジタル競争力ランキング」は、スイスの国際経営開発研究所(MID)が毎年発表しており、2021年に発表された日本の順位は前年から1つ下がって64か国中28位でした。

この記事では、順位を下げている要因を5つ取り上げています。その一つ目は、

デジタル・テクノロジースキルが64か国中62位

「日本人はデジタルとテクノロジーのスキルが足りない」という評価

機会と脅威が64か国中62位

「デジタル化する社会に対して日本企業の機会と脅威の考え方が低い」という評価で、デジタル化に対して企業の準備が整っていないことを意味する。また、新しいテクノロジーが頻出し、世界が日々変わっているなかで「日本企業は、デジタル・テクノロジースキルの高い人材を揃えていく準備ができていないのでは」と問われてもいる。

ビッグデータ、アナリティクスの活用が64か国中63位

日本のデータ活用の評価はとても低い。

国際経験が64か国64位(最下位)

2021年版「EF EPI 英語能力指数」において、日本は112カ国・地域中78位で、全参加国・地域中、下位3分の1のグループに位置する結果。英語を話せる人材が少ないという点で国際経験が少ないと考えられ、最下位評価を受けている。

企業の俊敏性が64か国中64位(最下位)

企業の俊敏性を少し乱暴に言い換えると「デジタルリテラシーが低くデジタル化を決められない古い会社が多い」と読み解くことができる。

GAFAと呼ばれる巨大企業に代表されるIT関連の分野において、日本はこの数十年、完全に立ち遅れてきました。現状を見てみると、今後も日本がデジタル分野で世界をリードしていくのは難しいのではないかと思わざるを得ない状況です。

デジタルネイティブである若い世代が活躍できるよう様々な環境を整備するなど、抜本的な対策の必要性を感じます。

そのような中、新しい学習指導要領の実施に伴い、小中学校と同様に、高等学校でも、今年度の1年生からプログラミングについて学習することになっています。

以上のように、デジタルを学ぶ機会は、今後増えてくることになります。

また、「やまがたAI部」や「山形大学・スーパーエンジニアプログラミングスクール(SEPS)」といった、AIやITを学ぶための先進的な取組が山形県で生まれていますので、興味がある人はそういった学びの機会を活用してみてもいいでしょう。

2025-02-07T08:59:44+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

4月22日(金)に,今年度最初の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「海と科学と三陸と――地方にある高等教育・研究機関の役割――」と題し、峰岸有紀先生(東京大学 大気海洋研究所・准教授)がご講演くださいました。日程的な影響からか少人数ではありましたが、高校1年次6名,中学2年生2名,1年生2名が参加し,大学の役割と地域創生について考える良い機会となりました。次回は5月6日に、「不思議の国ロシアを考える」です。なお、中学生は講義が終わる18時半に退出可能で、高校生は質疑応答の様子を見ながら19時前に解散になります。

2025-01-16T12:06:46+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

昨年度、県内の工業高等学校の生徒を対象にスタートした山形大学主催の「Super Engineer Programming School(SEPS)」が、今年度は東北地区の高等学校の生徒を対象に始まりました。

年2回、前期または後期に受講することが可能で、シリコンバレーで活躍するエンジニアの方から、オンラインで直接プログラミングについて学ぶことができるなど、基礎~実践的な内容となっています。

今回、東桜学館からも探究部の生徒が参加しています。

※ 学校外での活動になります。参加したい場合は、今回のSEPSやAI甲子園等の活動が部活動の取組の一環となっている探究部へ入部することをお勧めします。探究部以外の部活動に所属している場合は、日常の学習や部活動との両立に留意してください。

内容(SEPSのホームページより)

●受講対象:東北限定、高校生及び高等専門学校生(1~3年生まで)

●受講期間:6ヶ月(前期:4月~9月、後期:10月~3月)

●総受講時間:合計17時間程度(講義:16.5時間、QA1+Presentaion1 :0.5時間)、事前に自己学習が必要です

●受講日:基本毎週土曜日(日曜日の場合もあり)

●受講料:無料になりますが、学習時に使用するPC及び教材:M5StickCおよびセンサー類につきましては、各自で事前の準備をお願いいたします。

●定員:各期120名 ※先着順です

●受講方法:オンライン(Zoom)

(YBC山形放送のニュースより)

2025-02-07T09:00:13+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館高等学校2年の清水紘輔くんが、【 Stanford e-Japan スタンフォード大学国際異文化教育プログラム】 と【東京大学( UTokyo )グローバルサイエンスキャンパス( GSC )】 の2つのプログラムに選抜され、現在、取り組んでいます。

このことについて、3月23日、「ヤマガタ未来ラボ」に記事が掲載されましたので紹介します。

山形にいながらシリコンバレー・スタンフォード・東大など【世界の最先端】の教育プログラムを受ける高校生(山形大学EDGE-NEXT:学生ライフ後編) | ヤマガタ未来Lab. (mirailab.info)

【 Stanford e-Japan スタンフォード大学国際異文化教育プログラム】 ・5か月間にわたり全英語(高度な英語力が必要)で、無料で実施している。全国で30名。年2回、10月〜2月までの秋コースと4~8月の春コース。土曜日の13時に10~12回ほど、さまざまな分野の教授や専門家などによるライブ講座を受講。アメリカの宗教、日米関係、第二次世界大戦、アメリカの教育、2つの国・文化比較、未来の日米関係などについて学び、クラスメイトとディスカッションや課題に取り組む。コースの終わりに、アメリカ社会に関する研究を1500ワードほどでまとめて提出。修了者には、スタンフォード大学から修了証明書が授与されるほか、優秀な成績を修めた生徒はスタンフォード大学に招待されてプレゼンする機会が与えられる。

【東京大学( UTokyo )グローバルサイエンスキャンパス( GSC )】 清水君は、現在、第二段階に選抜され、研究活動に取り組んでいます。

・UTokyoGSCは、グローバルな視点に立って、今後の社会をデザインできる革新的な科学技術人材を育成するプログラム。本プログラムでは、科学技術に卓越した意欲と能力を持った高校生を発掘し、海外大学や企業と連携して、STEAM型の領域を横断した学際的な視点を養う。

【第一段階:4月〜12月】高校〜大学の学部生の内容を学習。大学で行われている最先端の研究を知る活動。最後に発表会、研究提案書のまとめ。

2022年度東京大学グローバルサイエンスキャンパス

2025-02-07T09:32:33+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

スーパーサイエンスハイスクール第Ⅱ期(令和4年度~令和8年度)の指定を受けました!! スーパーサイエンスハイスクール(SSH)とは 私たちの未来を担う科学技術系人材の育成を目的とし、高等学校等において先進的な理数教育を実施するとともに、高大接続の在り方について大学との共同研究や、国際性を育むための取組を行うものです。文部科学省より指定を受け、科学技術振興機構(JST)より支援をいただき、平成29年度より5年間(第Ⅰ期)、令和4年度より5年間(第Ⅱ期)に亘り東桜学館高校独自の科学に係る研究開発を行います。

SSH事業では 以下のような取り組みを行います。

2022-04-08T13:22:51+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

海外の学校との交流のために制作した東桜学館中学校・高等学校の学校紹介ビデオを掲載します。生徒が英語で紹介しています。

VIDEO

2025-02-07T11:52:39+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東京オリンピックを前に、地元東根市の友好都市があるドイツの皆さんに向けて制作した東桜学館中学校・高等学校の学校紹介ビデオを掲載します。

VIDEO

2025-02-07T11:52:30+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

本校では英語の4技能(読む・聞く・書く・話す)を測定するテストとして、株式会社ベネッセコーポレーションが実施しているGTECを受検しております。

この賞は、前年度のGTEC受検結果からスコアが一定以上伸びた学校に対して贈られるものです。上位2校は首都圏の中高一貫校でしたが、本校は全国で3番目の伸びを見せ、英語が定着している様子がうかがえます。

四期生は中学校を卒業し、4月からは高校生として学びを続けます。高校でも生徒の進路実現に向けて英語の4技能を伸ばす指導を行っていきます。

中学校では引き続き、校内ディベート大会を中学3年生のゴールとし、様々な教育活動を行ってまいります。

2025-02-10T10:34:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

3月26日(土)、オンラインで「第2回 やまがたAI甲子園」が開催されました。大会は、文字データの認識精度を競う共通課題と各校がそれぞれの探究テーマを設定して課題解決を図る選択課題で行われ、高校1年生6名(加藤美羽さん、黒澤佐保さん、景澤凜さん、佐藤ゆきのさん、三浦菜々子さん、大井真さん)で参加した東桜学館チームは見事総合3位に入賞しました。

東桜学館では、このたびスーパーサイエンスハイスクール2期目(2022〜2026の5年間)の指定を受けたことを踏まえ、データサイエンスに関する教育をさらに推進していきます。

「やまかたAI部」の取組についても引き続きサポートしていきます。(通常の部活動との重複を避けるため、探究部に入部して活動に取り組むことを推奨します。)来年度もAIを学んでみたいという生徒諸君のチャレンジに期待します。

また、来年度からは、山形大学が主催する高校生向け ITイノベーション人材育成プログラム「スーパーエンジニアプログラミングスクール(SEPS)」(高校生の希望者)にも参加します。

なお、大会の模様は、Youtubeで配信されていますのでご覧ください。https://www.youtube.com/watch?v=0G0_OtXV_Ps&t=1061s

下の写真は、「探究テーマAI」発表の様子と総合3位の結果が発表された瞬間の様子です。

「やまがたAI部」ホームページ

また、昨年度の「第1回やまがたAI甲子園」もYoutubeでご覧いただけます。下のリンクからご覧ください。(東桜学館チームの発表は1:29:35からです。5:27:12から参加高校生の代表によるパネルディスカッションがあります。)

VIDEO

2025-02-07T09:01:24+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校