2/8(日)の夕方、タイ王国に向けて、生徒8名(1・2年次4名ずつ)と教員2名が出発しました。雪の影響で搭乗予定の飛行機が遅れるハプニングはありましたが、無事、山形空港から羽田空港経由でタイに向かいました。

この訪問では、昨年7月に連携協定を結んだ、国立ナレスアン大学附属中等教育学校との交流を行います。2年次生は国際化学会議である「PACCON2026」で課題研究の発表、1年次生は来年度の共同研究に向けたディスカッションを行う予定です。なお、「PACCON2026」はタイ王室の王女殿下が開会式に臨席される、大規模な学会ということで、生徒も教員も期待と不安に胸を膨らませているようでした。

2/9(月)~13(金)の滞在期間で、タイの学生等との交流を通じて大きく成長してくれることを願っています。

団長の教頭先生より挨拶

見送る2年次主任より激励の言葉

2026-02-10T08:15:26+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

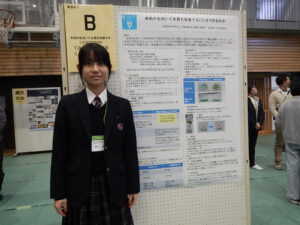

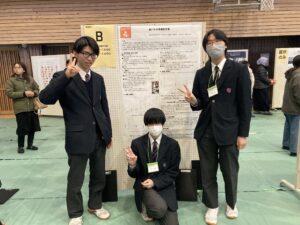

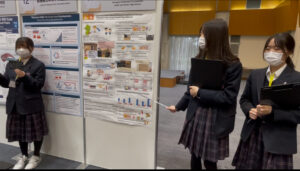

1月31日(土)に、宮城県立古川黎明中学校・高等学校で開催された「黎明サイエンスフェスティバル」に、本校中学生2チーム(4名)、高校生2チーム(7名)が参加しました。

午前中は古川黎明中学校・高等学校の口頭発表やポスター発表を参観しました。同じ中高一貫校の中学生・高校生が行った研究について、それぞれの関心にもとづいて見学しました。

午後からは本校生徒もポスター発表を行いました。聴衆をひきつけながら、自分たちの研究内容を一生懸命伝える姿が見られました。聴衆からフィードバックをもらい、2月6日(金)の成果発表会に向け、良い練習の機会にもなったようでした。

本校のような他の中学校・高校の生徒に加え、小学校の児童の研究発表も行われており、地域の科学技術人材育成の拠点となっている様子がうかがえる発表会でした。

藻の培養をより効果的にするためには(中学校)

米ぬかを用いて水質を改善することはできるのか(中学校)

ツルマンネングサの再生能力(高校)

紙バネの発展的性質(高校)

2026-02-04T14:15:06+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2026-02-04T13:44:57+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

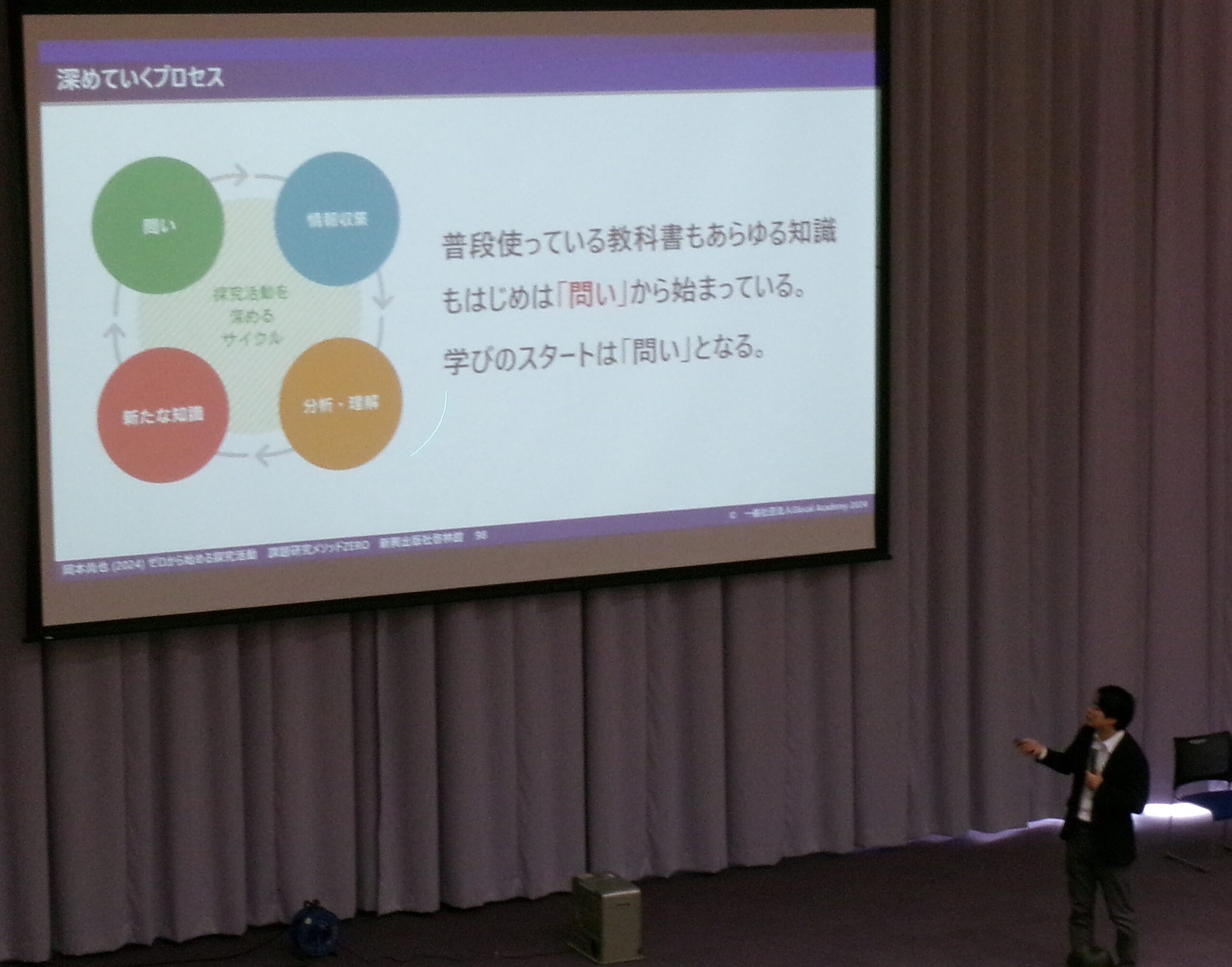

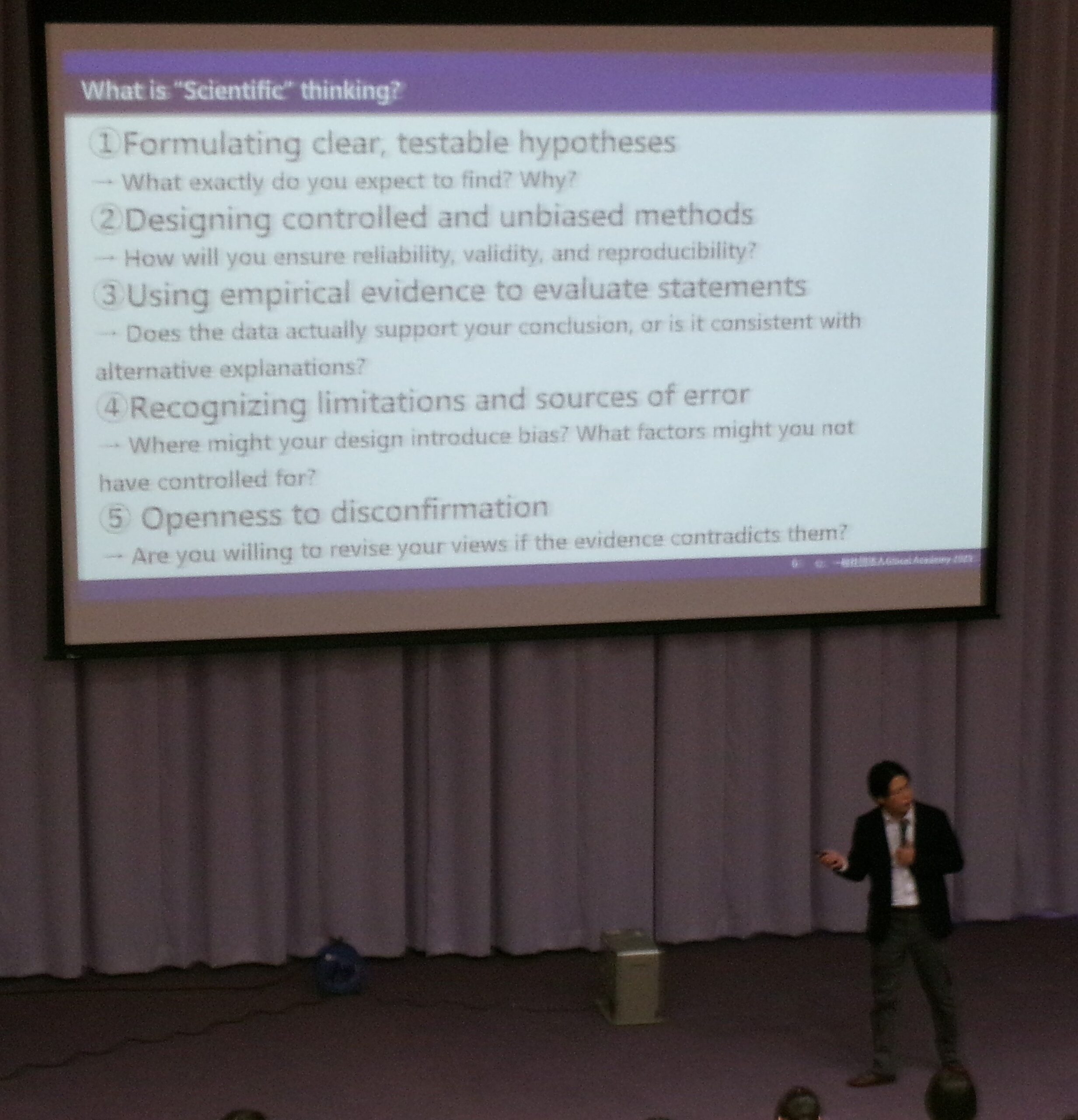

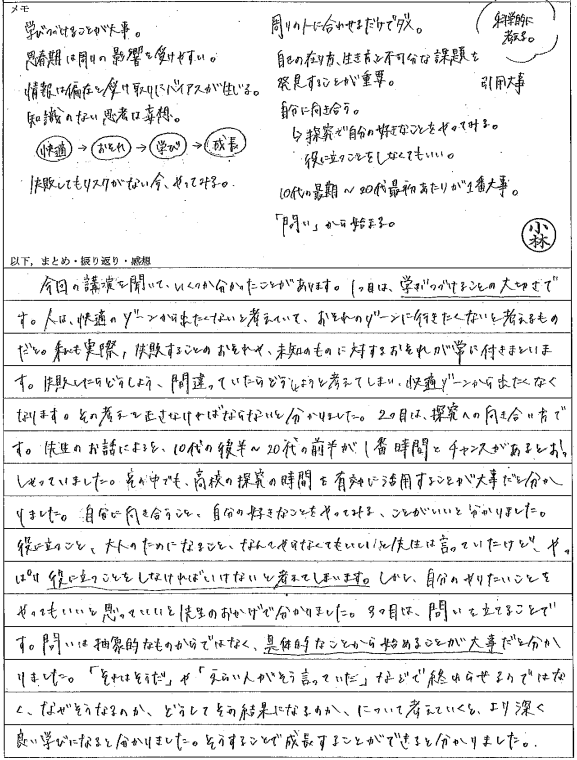

1月22日(木)4~5校時

一般社団法人GlocalAcademy(グローカル・アカデミー)代表理事の岡本尚也(おかもとなおや)先生よりお越しいただき、「課題研究を深める楽しさと方法」と題しまして、ご講演をいただきました。岡本先生は、慶應義塾大学理工学部出身、ケンブリッジ大学で物理学博士号を、オックスフォード大学で日本学修士号を取得されたという稀有な経歴をお持ちです。本校の探究学習の副教材として使用している『課題研究メソッド』の著者でもあります。

今回の講演の様子と、生徒の感想の一部を掲載します。

講演後は質疑応答が活発に行われ、終了後に先生に質問したい生徒らの長蛇の列ができるほどでした。先生の実際の体験に基づく講演で生徒の旺盛な探究心・好奇心を刺激され、大変貴重な体験となりました。岡本先生、ありがとうございました。

2026-01-27T12:44:27+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025年12月

4分間という限られた時間の中で、英語を用いて自分たちの研究をわかりやすく、より魅力的に伝えるために、単純な発音だけでなく、単語選びから、発表する際の抑揚のつけ方まで、細かなところまで練習を積んで本番を迎えました。全国から選りすぐりの高校生が集まる舞台で緊張した様子でしたが、4分間の発表に加えて、3分間の質疑応答まで、全国大会の場でそれまでの練習の成果を十分に発揮できました。

発表を終えた後は、「発表することがとても楽しくなった」と研究成果を伝えることの楽しさも学ぶことができたようです。

大舞台での経験を生かして、これから校内外で開催される発表会での活躍も期待しています。

2026-01-15T16:46:43+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

高校1年次が学校設定科目「SS健康科学」の授業の中で、令和7年12月9日、本校大講義室で、テーマ「QOLを目指す『食育』」を受講しました。

講師は、山形大学副学長 大森 桂教授です。

健康とはどのような状態をいうのか、食事の役割やフードリテラシーについて、日本の食育の経過について等、沢山の資料を使って、丁寧に分かりやすくご講義頂きました。

大森先生、ご多忙の中、大変ありがとうございました。

[生徒の感想]

〇自分の日頃の食事を改善していくことで、将来正しい知識をもって家族などに、食育を施すことができるようになりたいです。「栄養的側面」や「精神的側面」といった要素が、「人づくり」にも関係する、とても大切なものだと認識しました。

〇食事は、ただ栄養を摂るだけではなく、精神的な幸せや社会的、文化的な意味もあるから、忙しい日々の中でも、楽しみ、心を豊かにするための食事も大切にしていきたいと思った。

2026-01-05T10:08:03+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館中学校・高等学校のSSH事業を紹介するパンフレットを発行しました。

6年間を通した取り組みや卒業生からのメッセージが掲載されています。

ぜひご覧ください。

2025-12-22T09:06:09+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

◆マイコンパス◆生き方を考える

中学1年生 山形大学キャンパスツアーで学ぶ!11月14日(金)

ただ今 ドリームマップ作成中!12月

山形大学キャンパスツアーで学ぶ!

中学1年生が訪問したのは、地元の多数の学部を持つ国立大学の山形大学です。県内の国立大学を訪問し、直に講義を受けることで「大学で学ぶ意義とはなにか」「学問探究とは何か」など、大学進学を目指す意義を考える機会を得ることができました。1年生は小白川キャンパス、2年生は、山形大学の米沢キャンパス(工学部)を訪問しました。

大きな学びと自分の未来への希望とやる気を持ち帰りました。お家に帰って、話題にした生徒も多く、中には自分の進路について話し合ったと教えてくれた生徒もいました。

◆事前学習◆

訪問するにあたり、大学で学ぶ意義、大学の仕組み、大学選択の仕方(何を学びたいのか、何を学べるのか)、大学が欲しい生徒像(大学が掲げるアドミッションポリシー)、大学院で学ぶことなどについて学習しました。また、学年の先生方の経験談から、中高大学での生活リズムの違いなどについても気づきを得ました。

山形大学は、医学部の重粒子線治療の推進、人文社会科学部世界遺産ナスカの地上絵のおける研究、工学部の世界トップレベルの有機ELに関する研究等が有名なことでも有名で、今年2025年4月、新しい学部、社会共創デジタル学環部が新しく創設されたこと、来年2026年4月には教育学部が復活することなども確認しました。

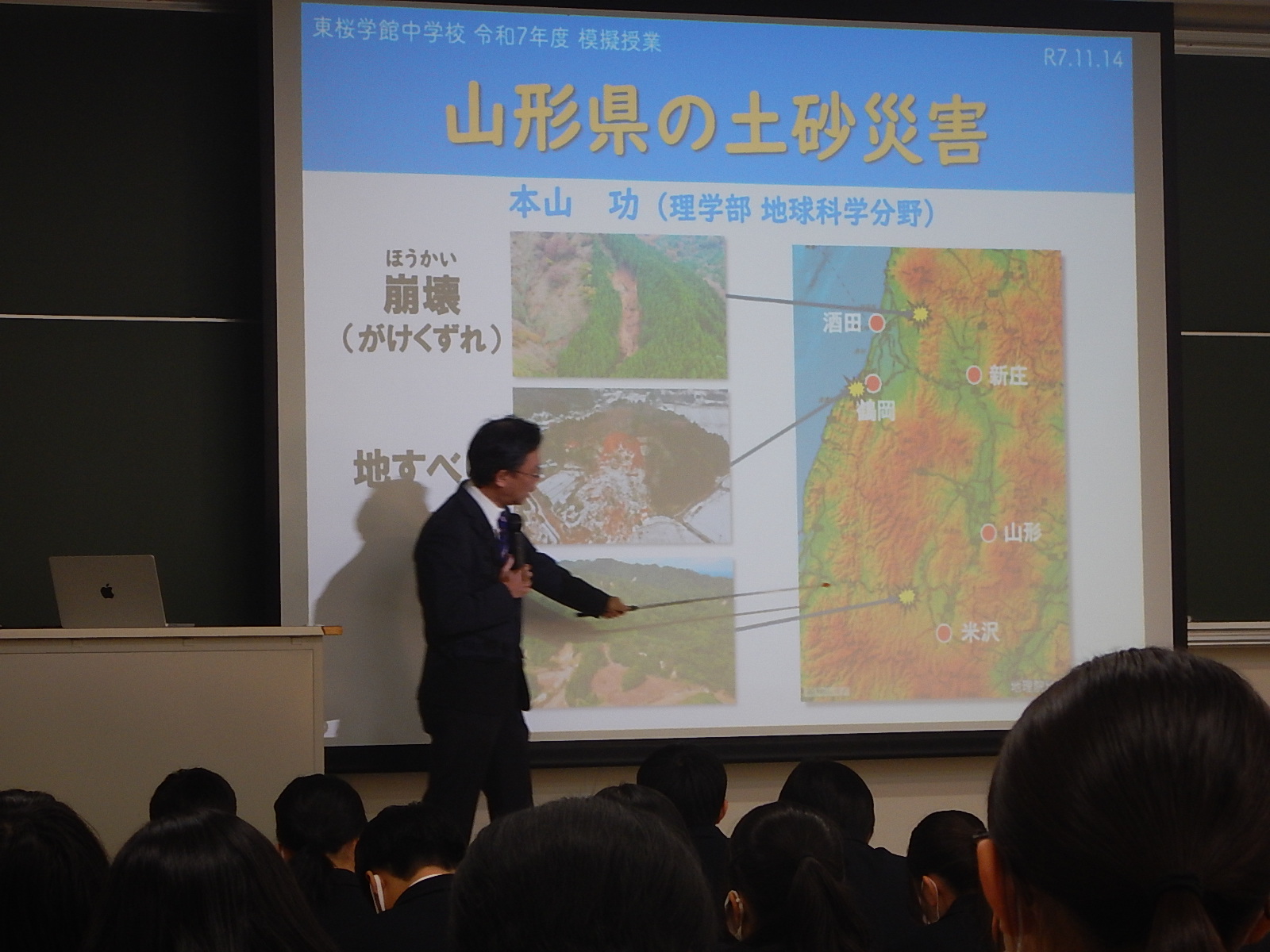

◆当日の学習内容◆

1)大学概要説明 アドミッションセンター 特任教授 今村 哲史 様

2)模擬講義① 「『論語』に学ぶ『志望』の決め方」 地域教育文化学部 教授 三上 英司 様

3)模擬講義② 「山形県の土砂災害」 理学部 教授 本山 功 様

4)山形大学キャンパスの散策 大学生さんたちによる説明

◆事後学習◆

現在はドリームマップを作成しています。なりたい自分や将来の夢、理想の社会などについて考え、自分の生き方について考えます。それを可視化し(1シートにまとめ)ます。

まず、自分のことを知り、どんな職業が向いているのか、またその職業に就くにはどんな資格が必要か、どんな進路が考えられるかなどを調べました。この学習では、進路に関するサイトを活用しました。

ドリームマップは、 【MUST】自分の社会貢献・SDGsの視点で理想の社会

【WILL】笑顔にしたい人・周囲との関わり

【WILL/CAN】ほしもの・したいこと・できるようになりたいこと

【NEXT STEP】頑張りたい事・目標・志望大学・就きたい職業

などを視点において作成します。完成したドリームマップをもとに、クラス内のグループで発表・交流会を行います。その後掲示し、紙上で学年間交流もします。

12月22日(月)の授業参観では、学級代表の保護者の方にお話を頂戴したあと、全保護者の方にインタビューし、多様な職業観、生き方について学びます。

◆山形大学キャンパスツアー後の生徒の感想◆

今回のキャンパスツアーを通して、山形大学への進学に夢が広がった。大学とは、自分の夢にまっすぐに進むための学校なのだと改めて思った。私は「教員」という仕事に興味を持っているため、「教育学部」について関心を持った。特に印象的だったのは、1年次から始める「学校体験活動」の充実度だった。座学だけでなく、早い段階から教育現場で子供たちと関わる機会が設けられていて、教員としての心構えや技術を実践として学べるところに魅力を感じた。知識を単に詰め込む場ではなく、興味関心に基づいて仲間と協力し、人間関係を築き、社会的な能力を高める場でもあることを実感した。教員を目指す上で、専門的な知識はもちろん重要だが、それ以上に多様な人と学び合い、課題を解決していく力が必要である。「自由な学びの場」で得られる経験は、リーダーシップを育むよい機会になると思った。

大学は、専門的なことを学んだり、研究したりしている場所であること、自分で選択し、その進路で人脈が増え、社会を広げて見る目が身につくことがわかりました。大学はゴールではなく、前へ進み、高みに行くところだということもわかりました。また、模擬講義①では、論語を通しての人生の生き方などについての学びがありました。「勉強」という熟語は「勉(つと)め強(し)う」で、自分の苦手なことを強いて、弱点を克服するということに意味があるということも学びました。自分が思っていた「勉強」の意味とは全く異なり、できないから練習する、わからないから学ぶという新しい意味を理解でき、そこを意識して勉強したいと思いました。山形のためにできることすることも、大学で学べることの一つだとわかり、山形大学に興味がわきました。

模擬講義②では、過去の統計の分析から地滑りという土砂災害は、山形では70年続くほど持続性がある災害だということを学びました。僕の住んでいる新庄市にも大雨で被害が出ました。減災するために、山形大学でモニタリングシステム(リアルタイムで地面がどのようになっているかを見ることができるという仕組み)を開発していることとを知り、それらを活用し、地域と自分を守って行きたいと思いました。併設された博物館には有名な偉人の遺品や縄文時代の土偶(山形県で発掘された)など、僕たちの今の学習につながるようなものが多く展示されており、興味深いものになっていて、また来館したいと思いました。

2025-12-18T09:22:19+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

高校1年次が学校設定科目「SS健康科学」の授業の中で、令和7年度11月7日、本校大講義室で、講義「タンパク質の役割 タンパク質量の生理・生化学的意味と食事の関係」を受講しました。

講師は、米沢栄養大学健康栄養学部栄養学科教授 佐塚正樹先生です。

講義の内容は、栄養とは「栄養素について正しく考えること」と栄養の定義についてお話しいただき、タンパク質の役割について、栄養を考える上でのタンパク質の位置づけ、エネルギー量からタンパク質を計算する式(寒河江式とは)について、エネルギー量とタンパク質量を意識した上での食事の仕方等、系統立てて、ご講義いただきました。

沢山のスライドで丁寧にご説明していただきました。佐塚先生、お忙しい中、ありがとうございました。

[生徒の感想]

〇栄養素について考えるときは、タンパク質はタンパク質、脂質は脂質と分けて考えがちだが、糖質が足りていない時、タンパク質が糖に変えられてしまうなど、横のつながりもあるから、3大栄養素3つ全体を捉えて、栄養素について考えることが必要だと分かった。

〇身体を健康で正常な姿勢に保つためのアミノ酸が不足すると、エネルギーが不足し、アミノ酸がタンパク質の合成にまわらないだけでなく、不足した分のエネルギーを補うために筋肉までも分解してしまうことに驚き、印象に残った。

2025-12-17T12:54:31+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

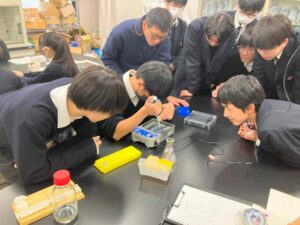

12月8日㈪山形大学理学部において、高校2年次理系の生徒対象の令和7年度体験型実習講座を行いました。

物理、化学、生物の3つのコースに分かれて行いました。物理コースでは門叶冬樹教授 による「放射線に関する講義・実験・実習」、化学コースでは近藤慎一教授による「有機化学合成分野に関する講義・実験・実習」、生物コースでは宮沢豊 教授 による「DNA抽出とPCR法に関する講義・実験・実習」を行いました。各分野の専門の先生方から熱心な指導をしていただきました。生徒たちは興味のある分野で意欲的に取り組んでいました。 画像は左から物理コース、化学コース、生物コース

2025-12-17T10:09:12+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校