中学3年生のキャンパスツアーの際に、「東北大学工学部 化学・バイオ系」のWeb講義をご紹介いただきましたので、資料を掲載します。資料には、Web講義の公開日と質問・懇談日スケジュールが掲載されています。

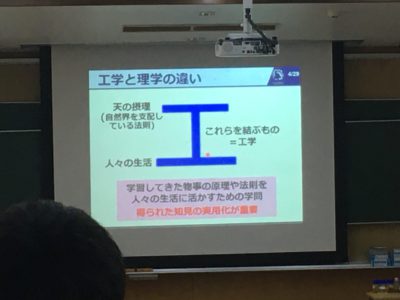

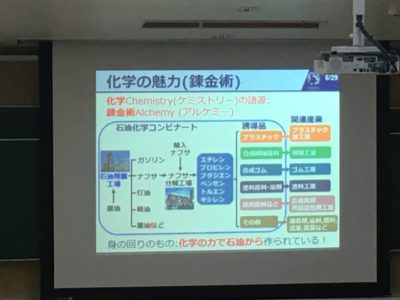

東北大学工学部化学バイオ系「どんなものでも化学の力で創り出す」

あわせて、東北大学工学部のオープンキャンパスのサイトも掲載します。

中学3年生のキャンパスツアーの際に、「東北大学工学部 化学・バイオ系」のWeb講義をご紹介いただきましたので、資料を掲載します。資料には、Web講義の公開日と質問・懇談日スケジュールが掲載されています。

東北大学工学部化学バイオ系「どんなものでも化学の力で創り出す」

あわせて、東北大学工学部のオープンキャンパスのサイトも掲載します。

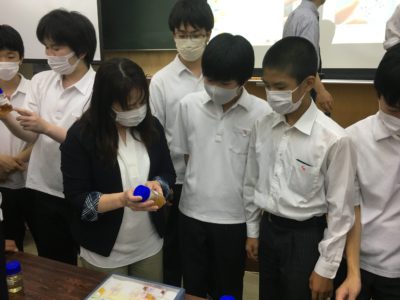

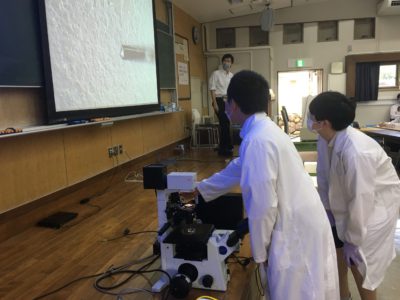

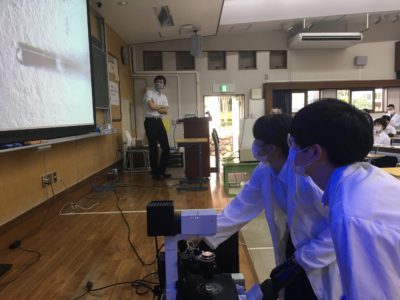

7月1日(金)、中学3年生が仙台市を訪れ、宮城教育大学や東北大学の先生方、大学院生、学部生の皆さんからご講義をお聴きしたり、実験の様子を観察するなどしながら、大学での学生生活やそれぞれの大学で研究されている内容等について学びました。

また、東北大学の川内キャンパスで記念写真を撮影し、大学のキャンパスの雰囲気を味わいました。

東北大学では、東桜学館生が訪問することを知り、大学院工学研究科化学工学専攻 修士課程1年の久我先輩、教育学部1年の横川先輩が駆けつけてくれました。

東桜学館としては、直接、大学の構内を訪問してのキャンパスツアーは3年ぶりとなりました。

数多くの大学の先生方、学生の皆さんのおかげでたいへん充実したキャンパスツアーとなりました。

また、各講義のあとには、生徒諸君から数多くの質問も出されました。

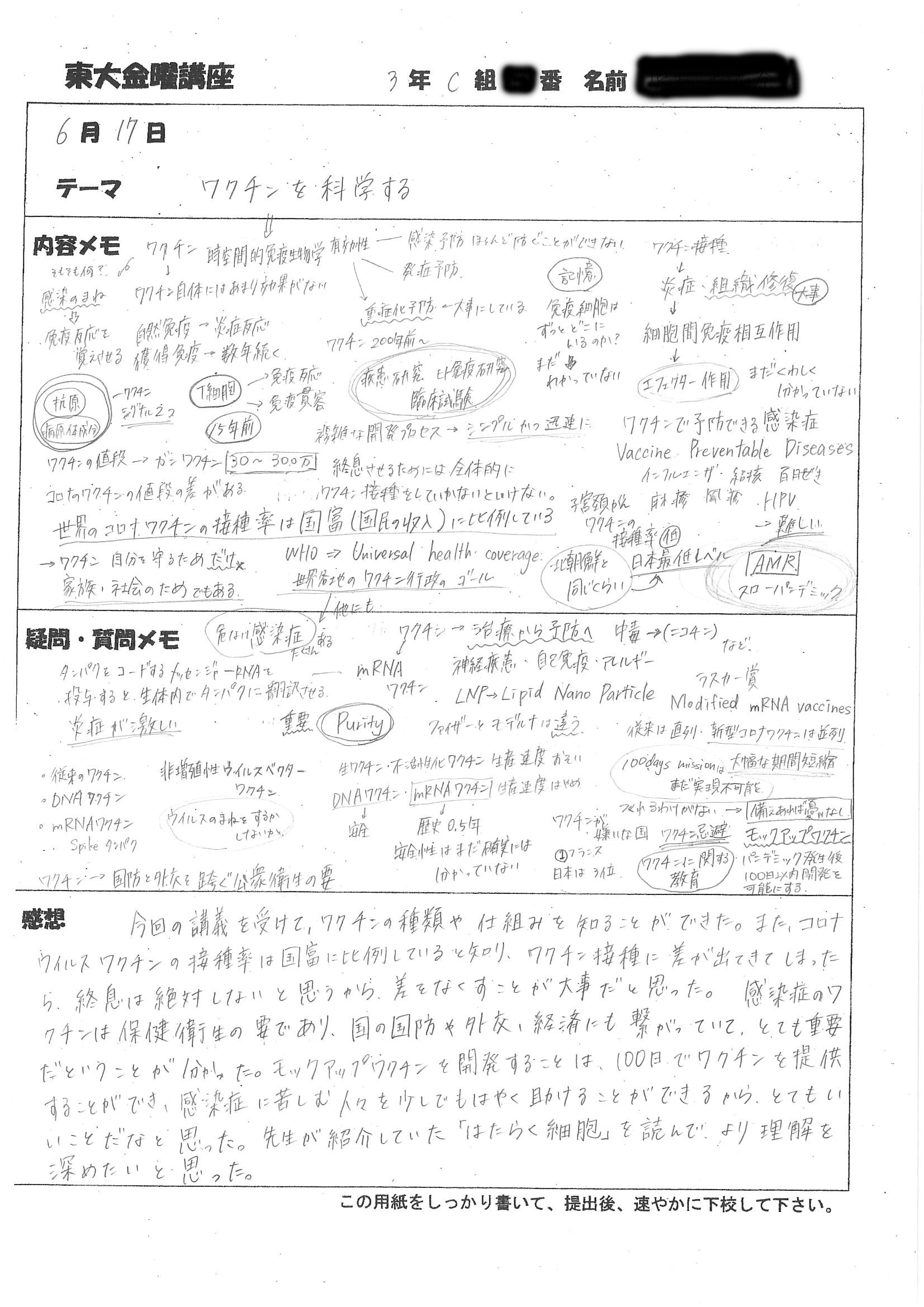

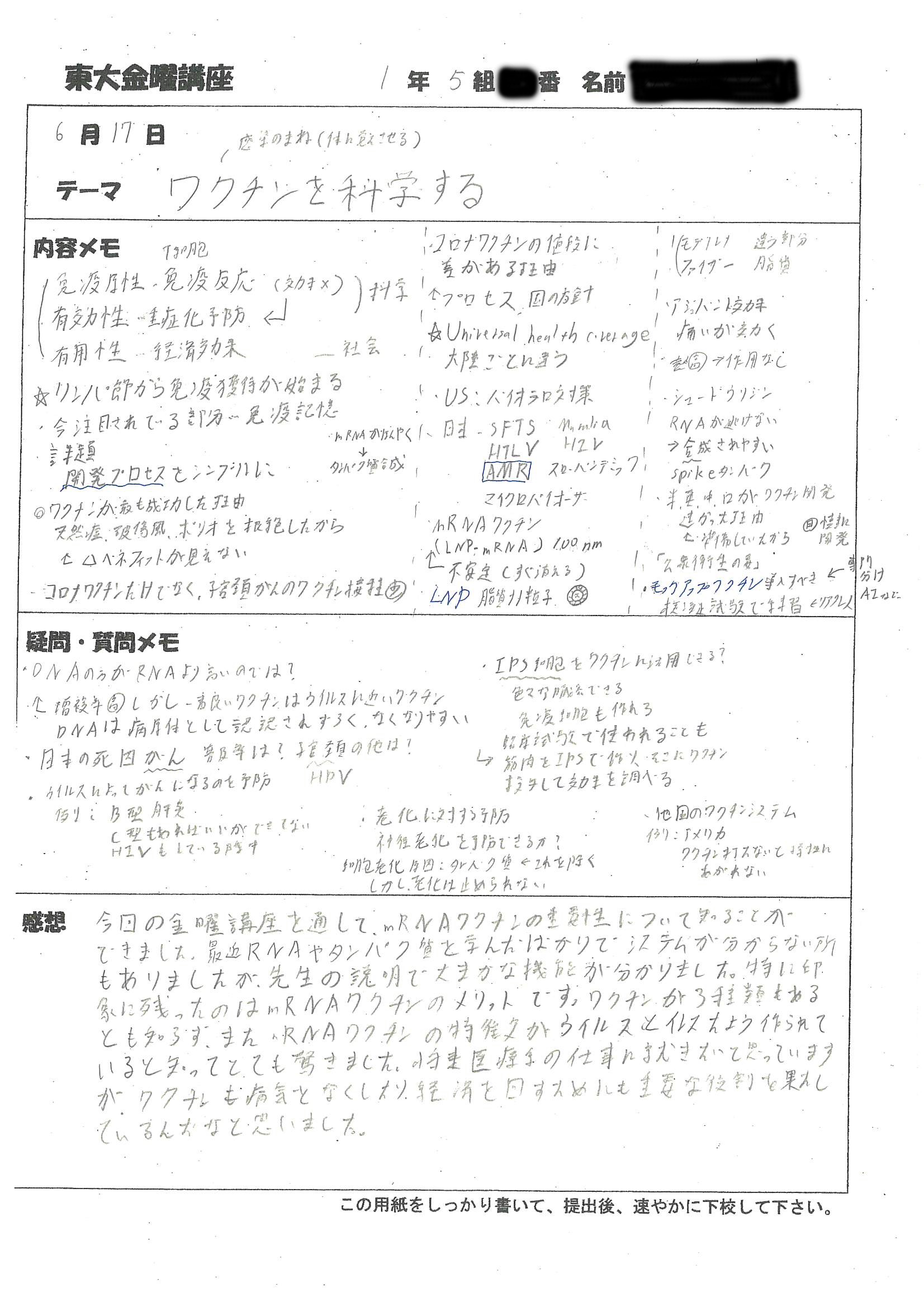

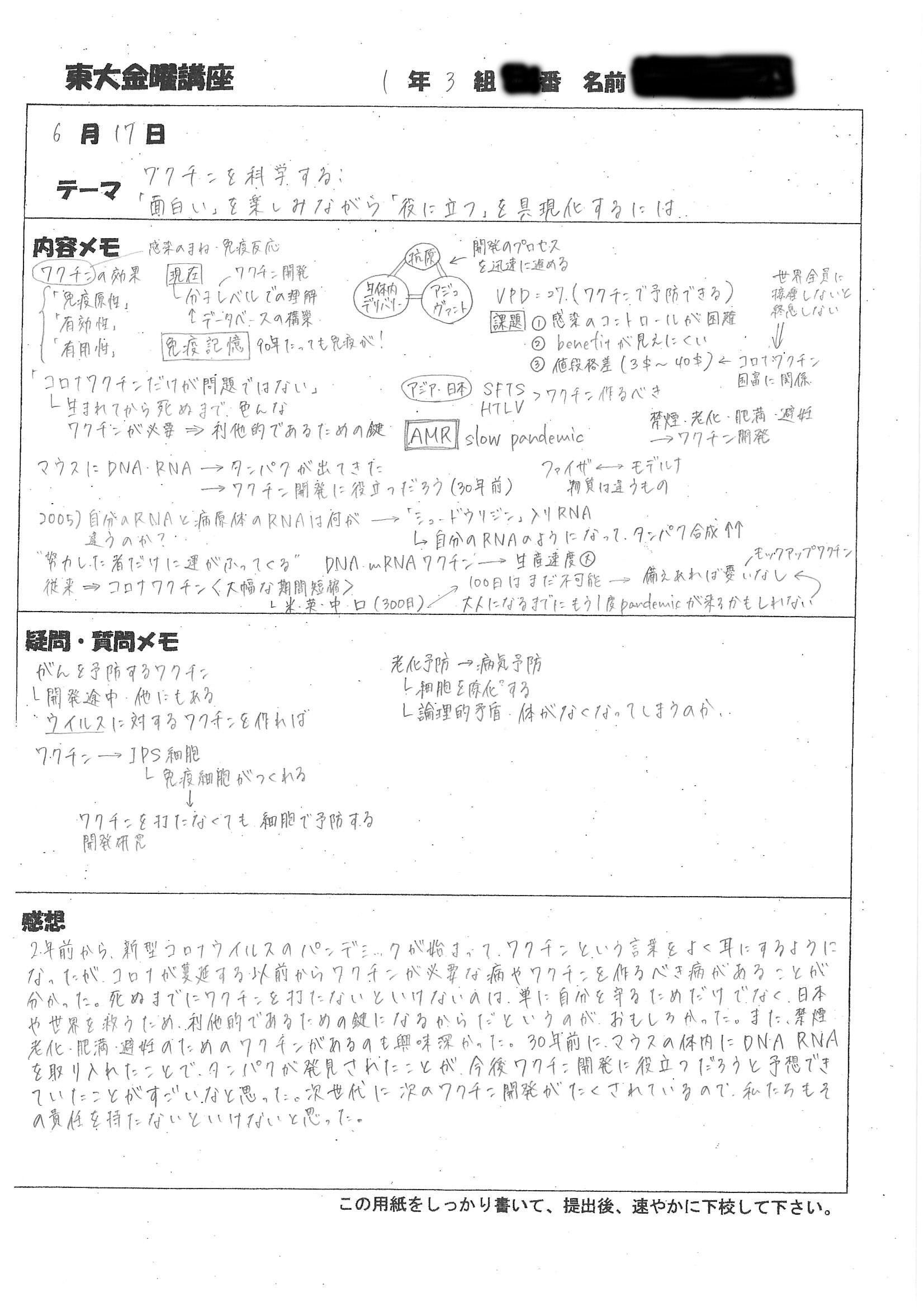

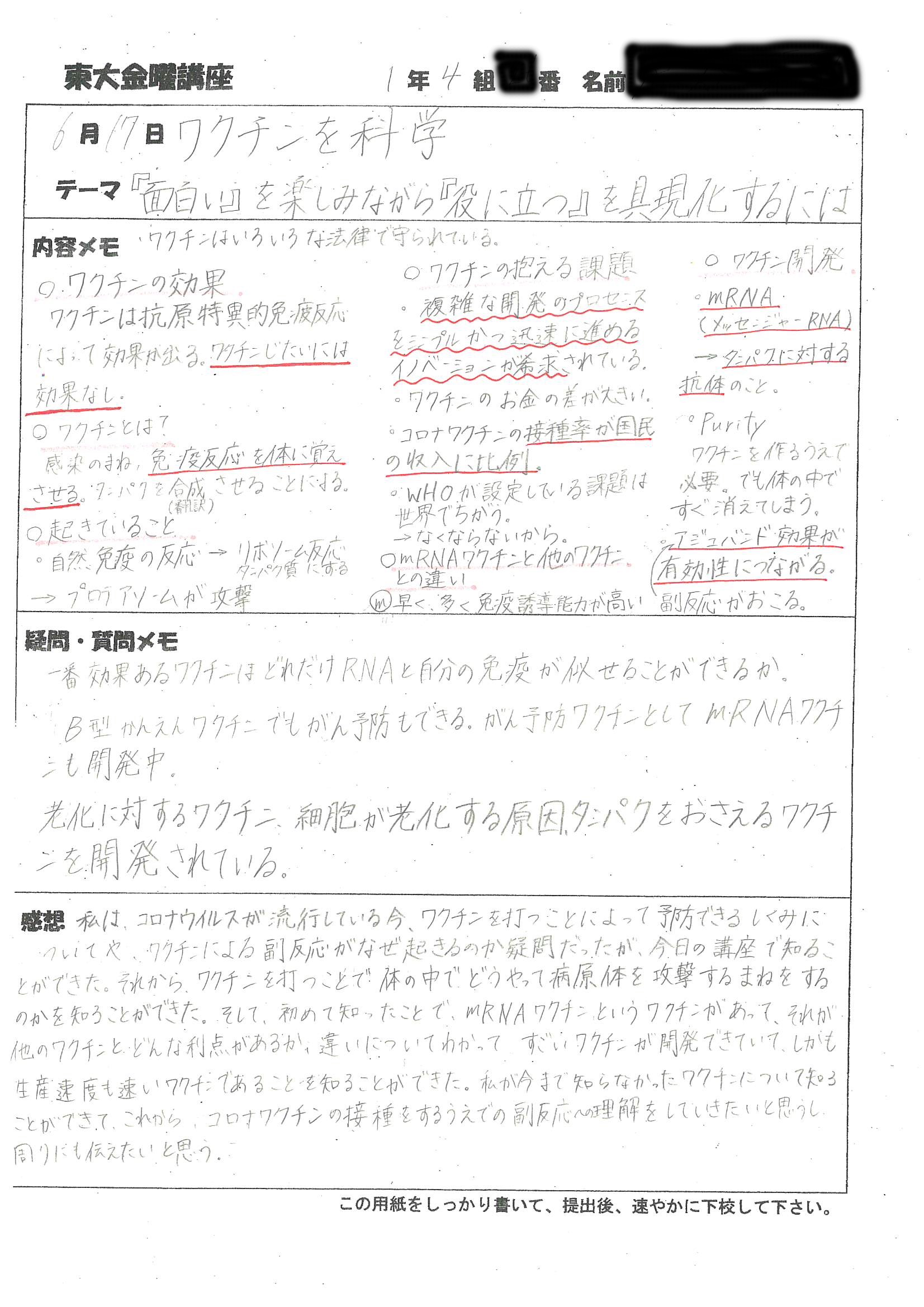

6月17日(金)に,今年度6回目となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「ワクチンを科学する:『面白い』を楽しみながら『役に立つ』を具現化するには」と題し、石井 健先生(東京大学 医科学研究所・教授)がご講演くださいました。中学1年生17名、2年生1名、3年生1名、高校1年次38名、2年次2名が大講義室で視聴しました。「生物で習った知識しかないままこの講座を受講しましたが、ワクチンにはアジュバンドという自然免疫受容体を活性化させるとても重要なものがあり、RNAとの翻訳のバランスが良いmRNAワクチンというものが近年の発明だということを初めて知りました。ワクチンには値段格差や接種率の格差もあり、世界的な取り組みの可能性について改めて考えました(高校1年Hさん)」など、多くの学びがあったようです。次回の開催が前期の最終回となり、7月8日「パラアスリートの脳――可塑性と再編能力――」です。講座の前には17時よりStanford E Japanでスタンフォード大学の講義を受講してきた、高校2年次の清水紘輔君の研究発表があります。

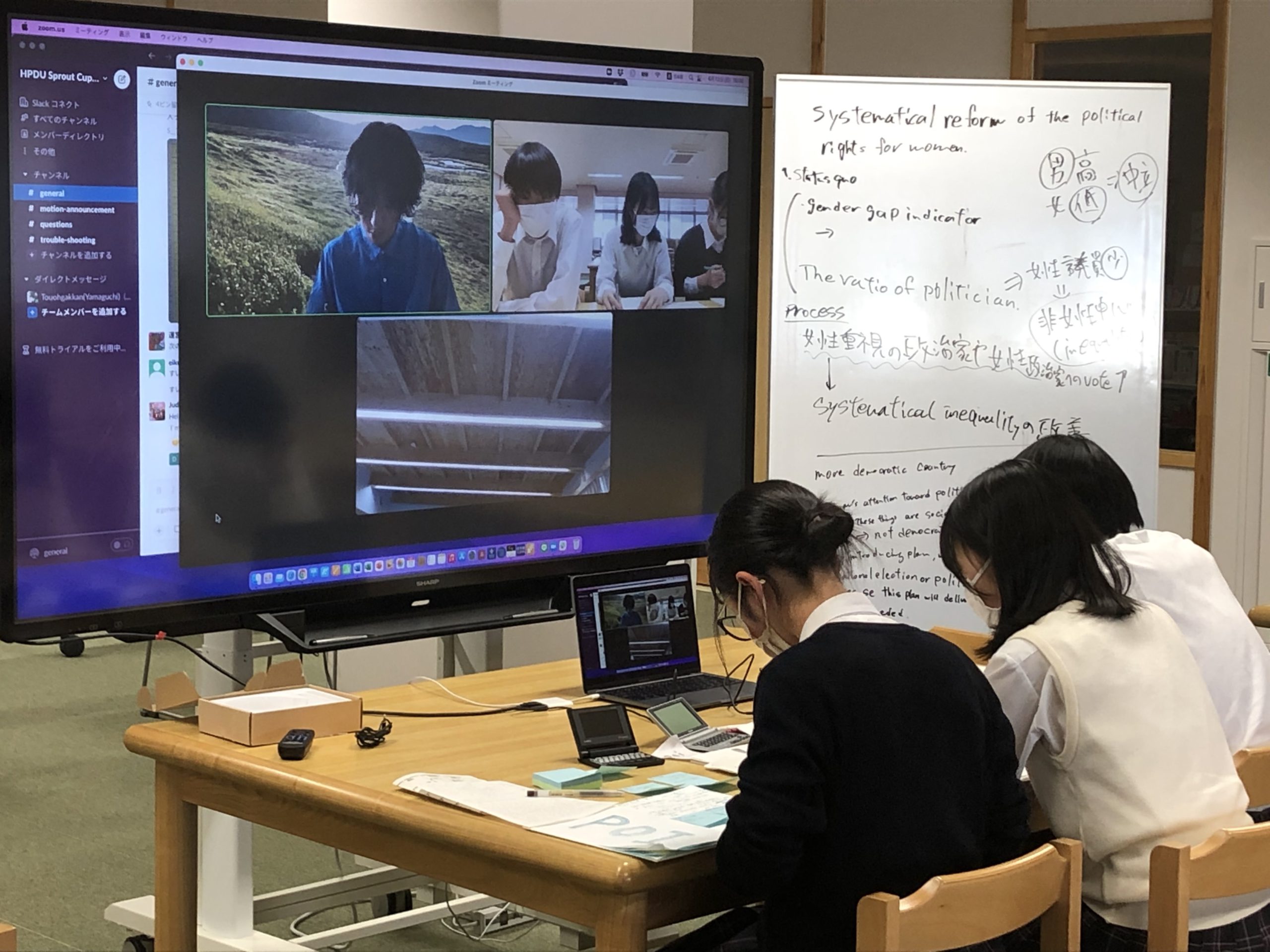

6月12日(日)に本校のESS部が一般社団法人 日本高校生パーラメンタリーディベート連盟(HPDU of Japan)が主催した即興ディベート大会に県勢として初出場しました。この新芽杯の即興型のディベートは、論題が発表されてから30分の間にインターネットなどは使わずに準備をして戦うディベートで、イギリスの議会を模し、Prime Ministerの側とOpposition側に分かれ、3人1チームで行います(帰国子女の出場制限もなし)。2年生安達千莉さん(1st speaker)、清水紘輔君(2nd speaker)、髙橋駿輔君(2回戦の3rd speaker)、冨樫美羽さん(1、3回戦の3rd speaker)が参加しました。全国から集まった58チームで3試合行い、本校は1試合目相模原高校、2試合目湘南高校に勝ち、3試合目に栄光学園に僅差で敗退(ジャッジのコメントから)しました。即興型ディベートでは、勝敗だけでなく、個々人の試合に対する貢献度でポイントが計算されるため、全チームの順位が出ますが、本校の最終結果は10位となりました。この結果に満足することなく、さらに飛躍してくれることを期待しています。

6月10日、山形大学大学院教育実践研究科の宮舘新吾准教授をお迎えし、「新しい学習評価の効果的な活用法について」をテーマに職員研修会を開催しました。

中学校では昨年度から、高等学校では本年度から、新学習指導要領の実施に伴う新しい学習評価システムを導入しています。東桜学館では、従前から、導入に向けた準備を進めながら生徒諸君のよりよい学びにつなげるための評価方法の工夫改善に努めてきました。

当日は、講義とワークショップの2部構成で学習評価について研修しました。

今後とも「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善を行うことにより、質の高い学びの実現に努めてまいります。また、本校が掲げている「自立した学習者」の育成を目指し、生徒のメタ認知する力を高めるために振り返りの場面を重視するなど、生涯にわたって主体的に学び続けることができる力を育むことができるよう取り組んでまいります。

「新学習指導要領の全面実施と 学習評価の改善について」(令和2年10月 文部科学省初等中等教育局教育課程課)

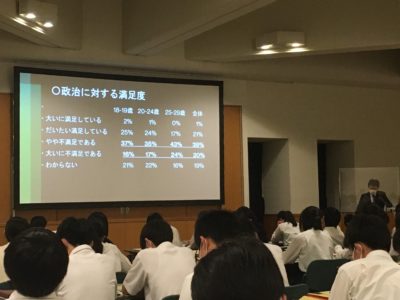

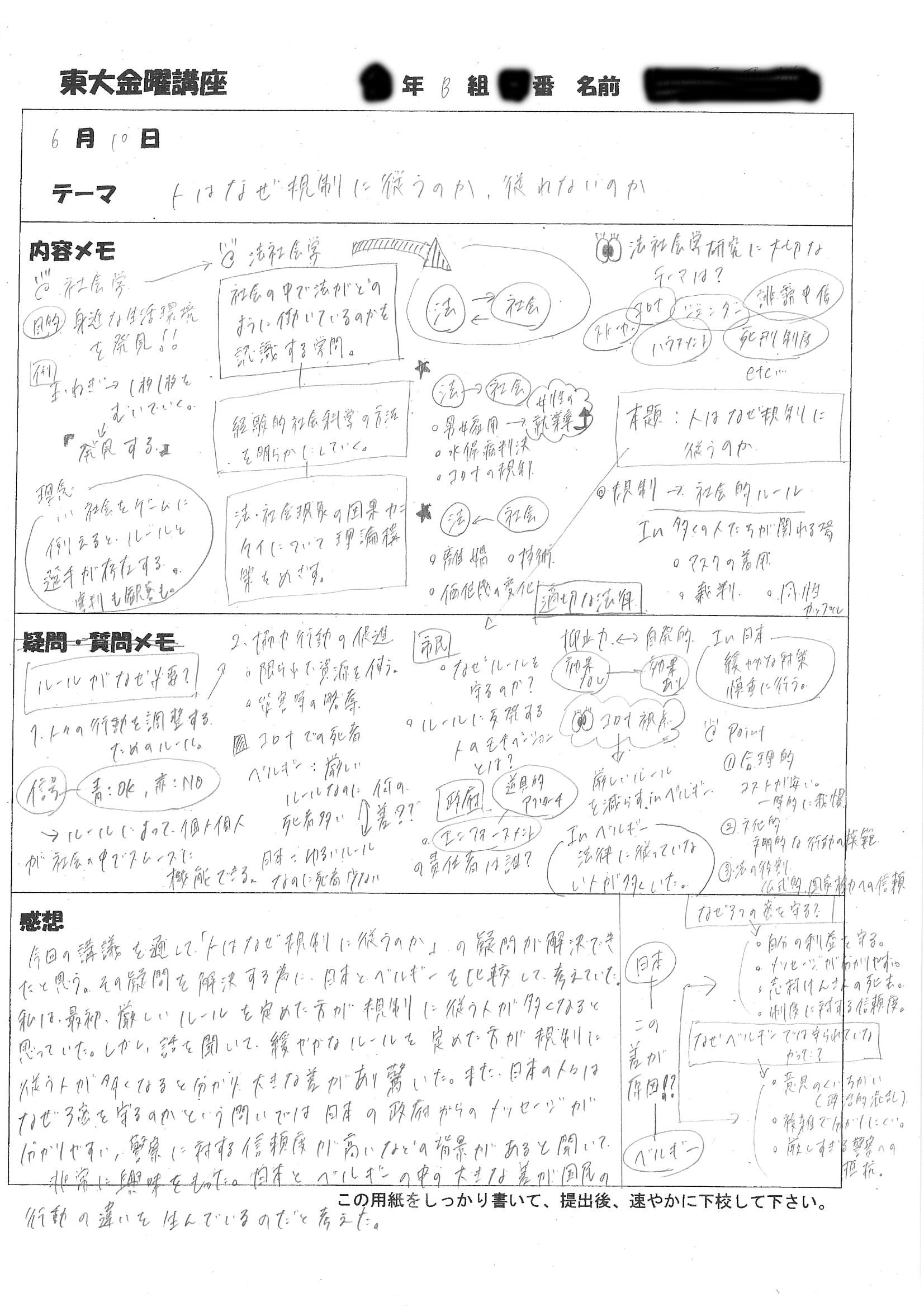

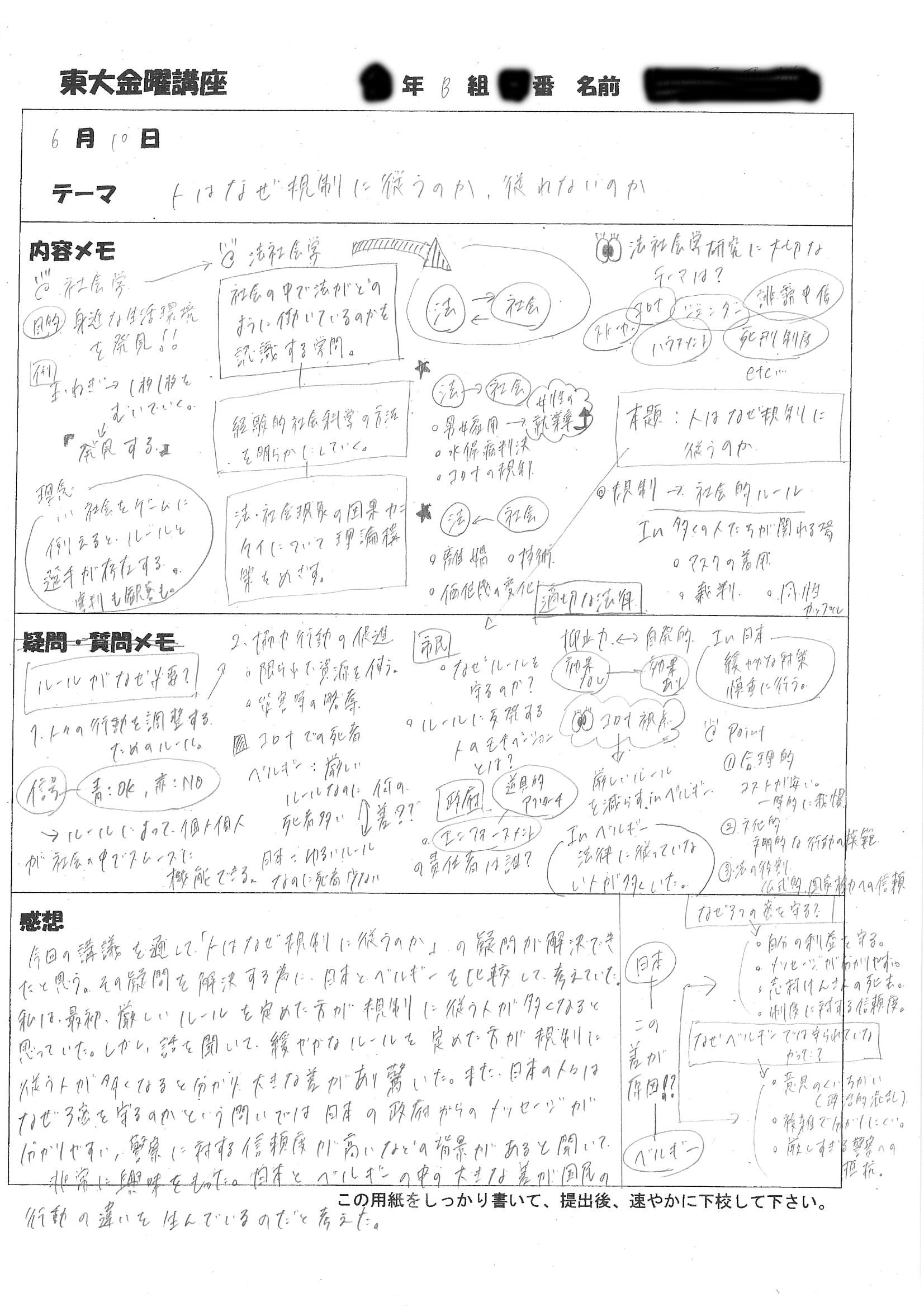

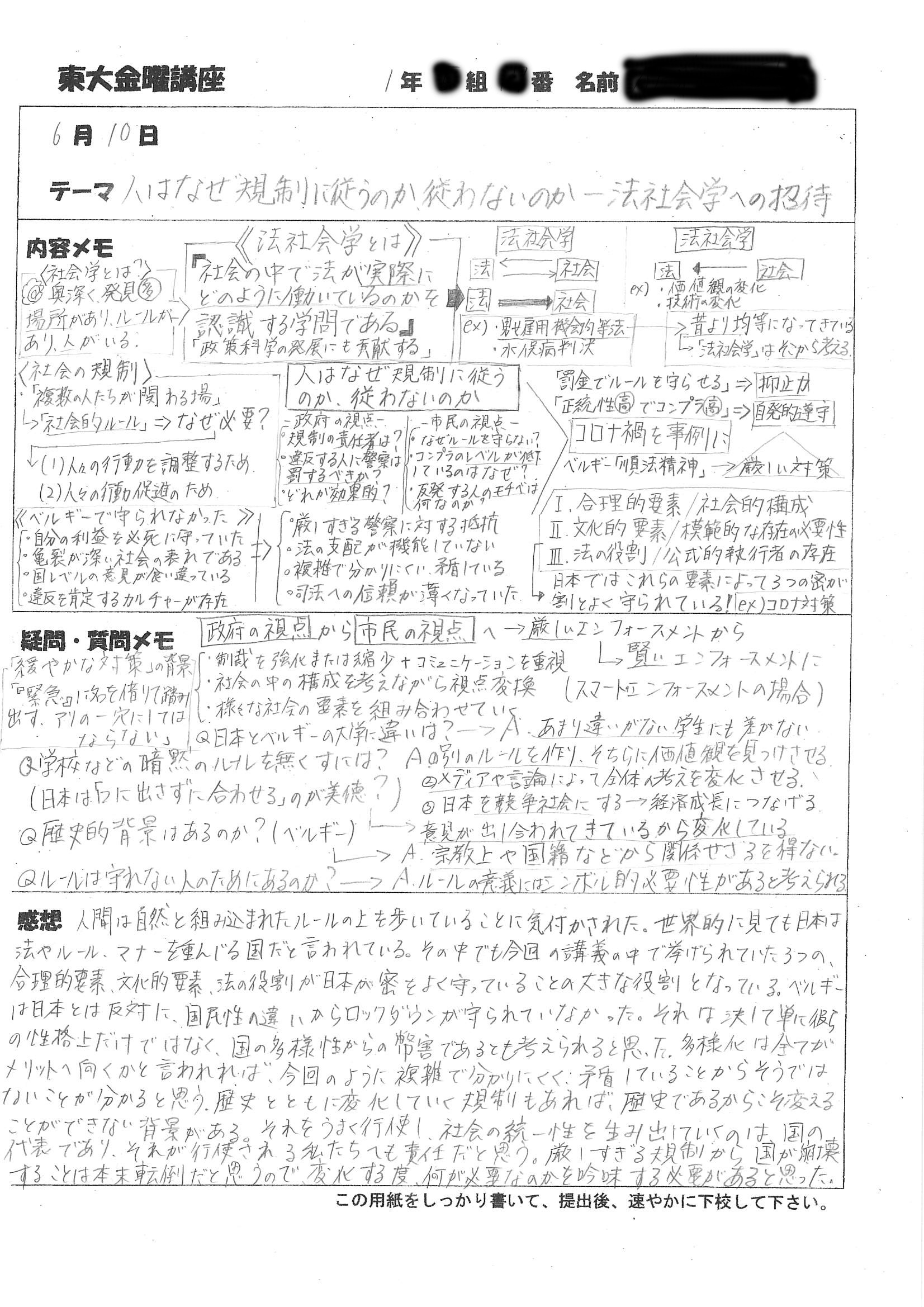

6月10日(金)に,今年度5回目となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「人はなぜ規制に従うのか、従わないのか――法社会学への招待」と題し、ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーク先生(東京大学 法学部・教授)がご講演くださいました。中学1年生14名、2年生6名、3年生1名、高校1年次61名が大講義室で視聴しました。「大きな社会的課題の根底には、大衆の意識がとても関係していることを知った。人が規制に従うのか、という課題には、ルールに対する民衆の意識が関係していて、法社会学として、法律と社会との関係が”信頼”や”厳しさ”という要素を含んでいて、いかに大衆の”信頼”を得るのか、またそのために理解される程度で”厳しさ”をどう設定するべきなのかを考えなければいけないことを知った。(高校1年A君)」など、多くの学びがあったようです。次回の開催は6月17日「ワクチンを科学する:『面白い』を楽しみながら『役に立つ』を具現化するには」です。

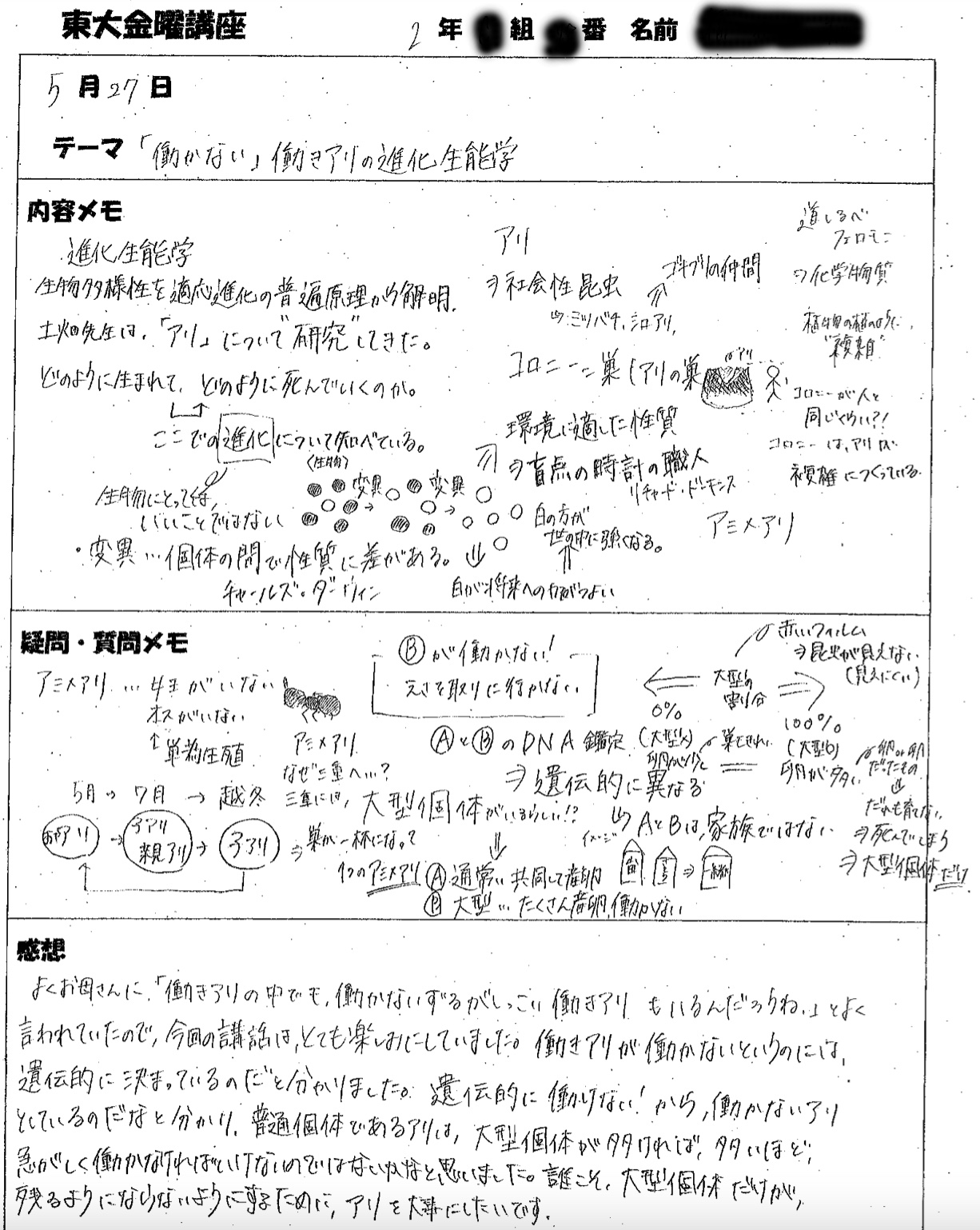

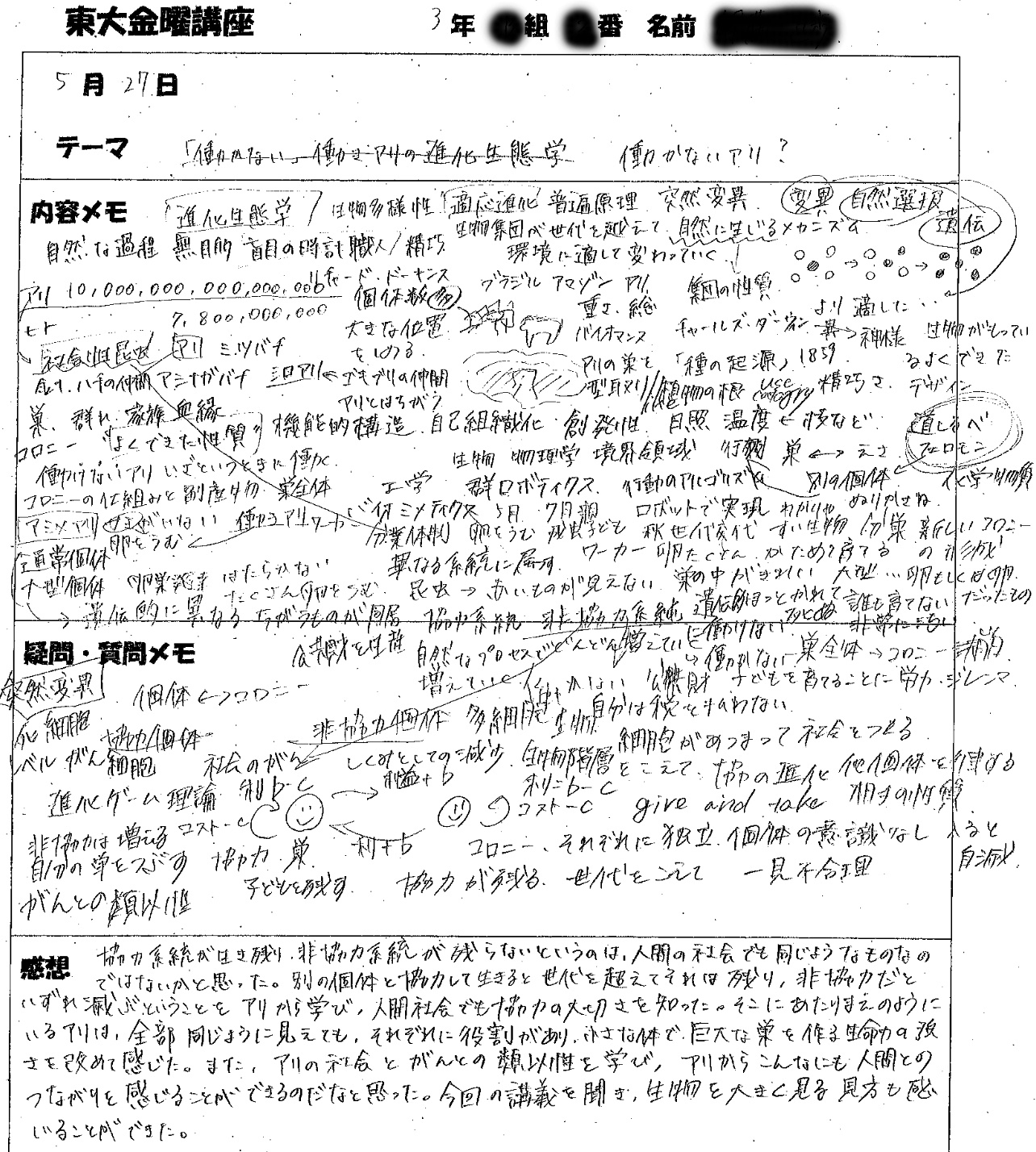

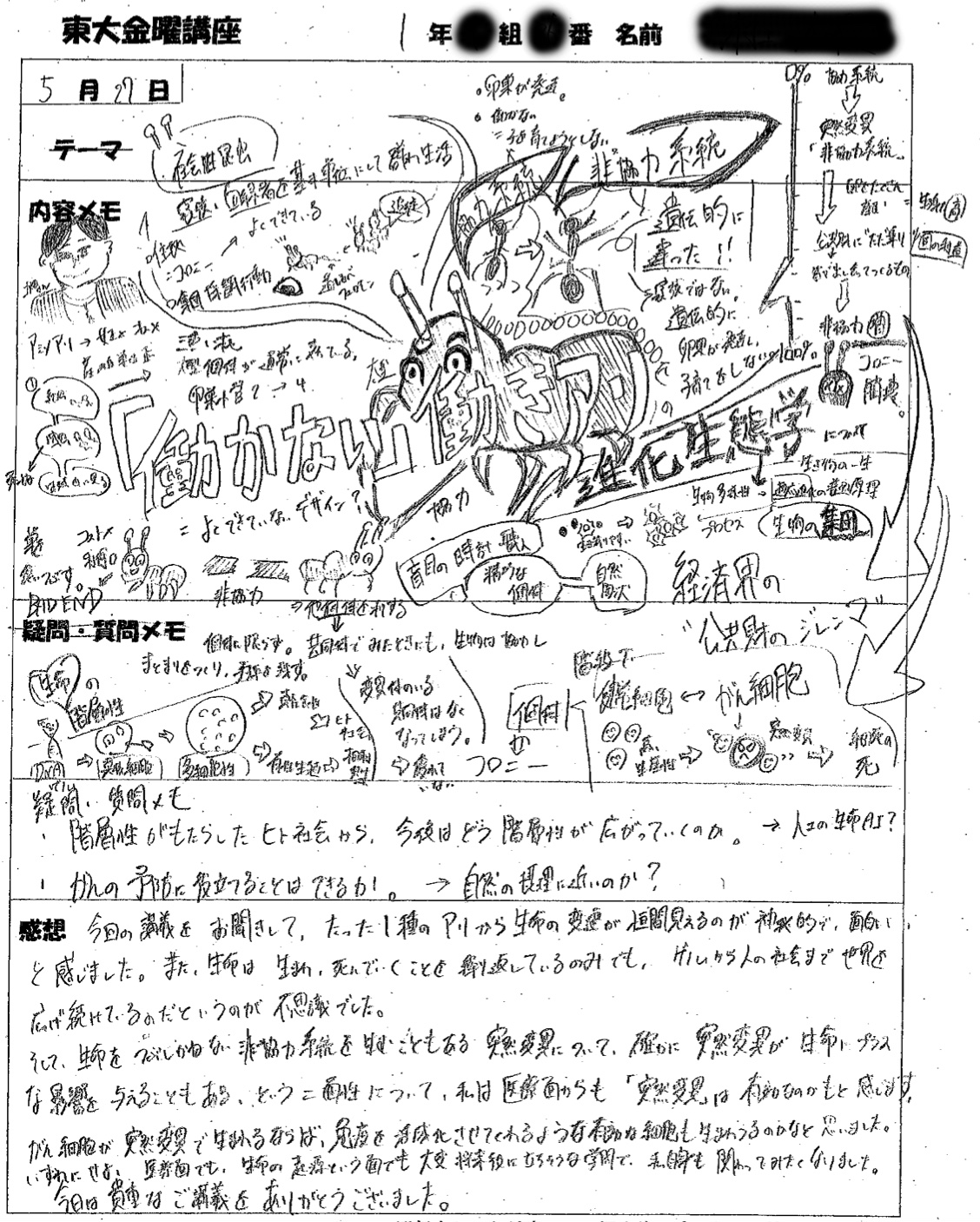

5月27日(金)に,今年度4回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「『働かない』働きアリの進化生態学」と題し、土畑重人先生(東京大学 教養学部 学際科学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生15名、2年生4名、3年生2名、高校1年次30名が大講義室で視聴しました。「アリの社会が人間社会における公共財ジレンマにもつながることを学び、一見何の関係もないような小さなアリが、ちょっと覗いてみると私達の経済、細胞とも関係していて、生物学の重要性を実感した(高校1年Fさん)」など、多くの学びがあったようです。次回の開催は6月10日「人はなぜ規制に従うのか、従わないのか――法社会学への招待」です。(講義メモは中学2、3年生と高校1年生のものです。)

令和4年度オーストラリア科学奨学生(ハリー・メッセル国際科学学校)の選考結果が発表され、本校2年の丹野 稜さんが全国約10名の中に選ばれました。

このプログラムは、令和4年7月2日(土)~7月10日(日)に、オーストラリア、中国、ニュージーランド、アメリカ及び日本の中等教育施設の在学者、約150名を対象にオンラインにて開催されるもので、全てのプログラムは、英語(通訳なし)で行われます。日本からは、10名程度の高校生が参加する予定です。

丹野くんの話によると、シドニー大学の講義受講、海外の高校生とのコミュニケーションの場面など、貴重な経験ができるプログラムになっているようです。これまで培ってきた英語力等を思う存分に活かして多くのことを学びとってほしいと思います。

5月13日(金)に,今年度3回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「焼跡と闇市の時代――石川淳「焼跡のイエス」を読む」と題し、逆井聡人先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生5名、2年生3名、高校1年次17名,2年次1名が大講義室で視聴しました。冒頭の一文の長さ、リズム感、視点を上げて下げる、辞書的な意味と英訳との比較などの解釈を聴き、「今だからこそ気づける内容や解釈があるように、解釈は背景となる歴史や現在の状況を照らし合わせて読むことで、自分の解釈や新しい発見をすることができるということを知れた(高校1年)」学びを得たようです。次回の開催は5月27日「『働かない』働きアリの進化生態学」です。

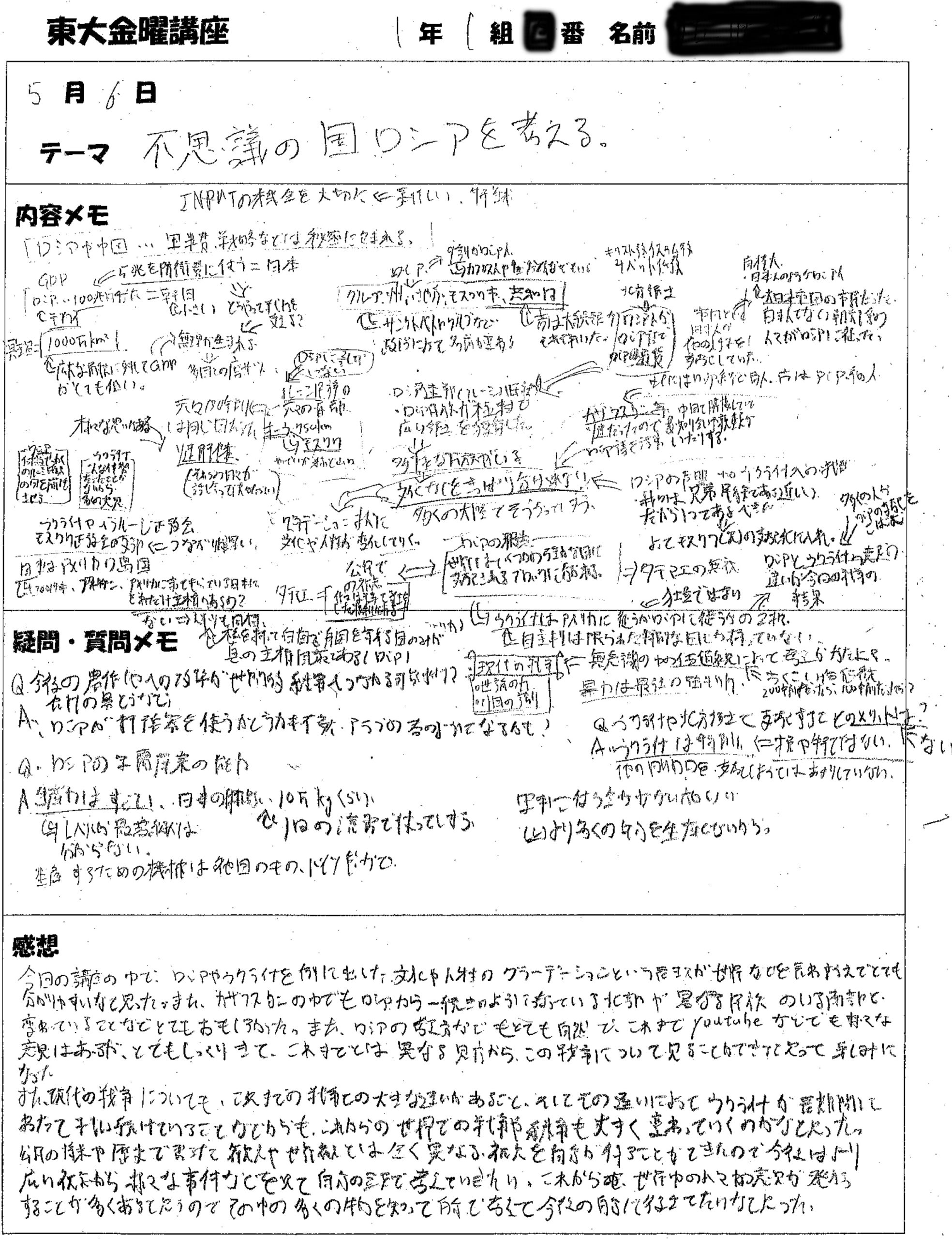

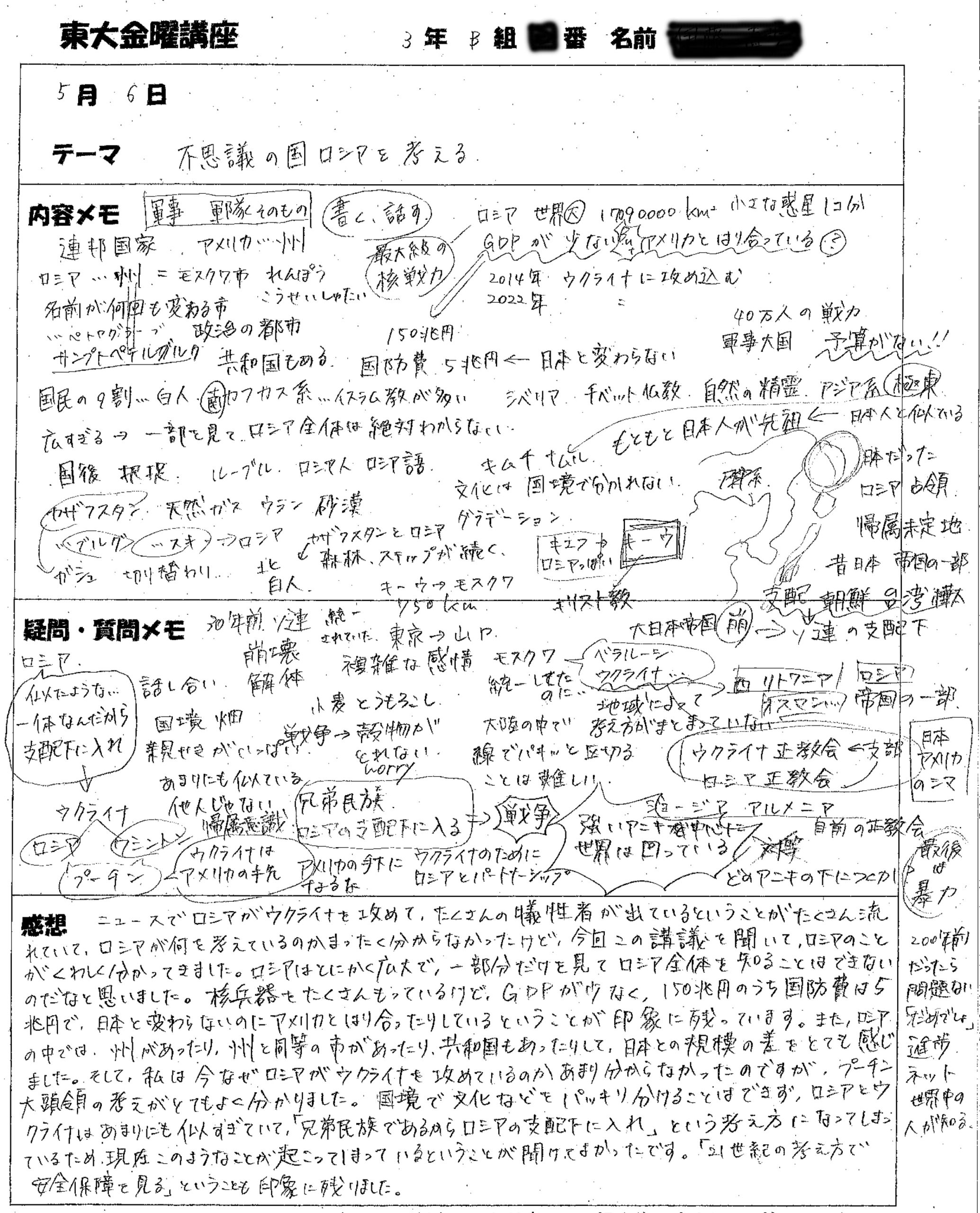

5月6日(金)に,今年度2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「不思議の国ロシア」と題し、小泉 悠先生(東京大学 先端科学技術研究センター・専任講師)がご講演くださいました。ウクライナ侵攻のニュースの影響もあったのか、ゴールデンウィークの狭間にも関わらず、中学1年生13名、2年生8名、3年生8名、高校1年次58名,2年次1名が大講義室で視聴しました。「大陸が繋がっているから文化の区切りも絶対的ではない」、「北方領土の問題がなぜ進まないのかがわかった」、「プーチン大統領の発言などを根拠にした世界観を学ぶことができた」など、多くの生徒が世界観・価値観が変容するような学びを得たようです。次回の開催は5月13日です。