令和7年7月31日㈭から8月4日㈪まで沖縄県石垣市の石垣島と竹富町の西表島に本校高等学校の1年および2年の生徒23名が令和7年度沖縄・西表フィールドワーク研修に行ってきました。

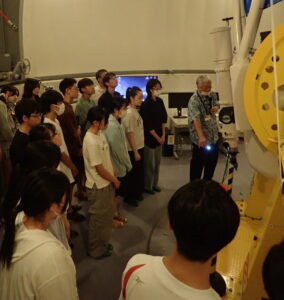

7月31日:東根市のおいしい山形空港に集合し、保護者の皆様の見送りを受けてJAL174便で羽田国際空港に向かいました。関東地方は雲が多く空港手前で少しゆれました。羽田国際空港では昼食を取り20分遅れのJAL973便で新石垣空港に向かいました。天気は良く富士山もきれいに見えました。沖縄島付近からはエメラルドグリーンの海が見えきれいでした。石垣島は湿度が高く南国でした。夕食を空港内で食べましたが、人が多く食事をする場所はどこも混んでいました。タクシーに分乗し、街路燈のまったくない密林に囲まれた山道を前勢岳頂上付近の石垣島天文台まで行きました。残念ながら曇りで少し月が見えましたが星を望遠鏡で見ることができませんでした。代わりにスライドを使って石垣島で見える「南十字座」や「カノープス」「夏の星座」の説明をしてもらいました。九州以南で最も口径の大きい口径105㎝の「むりかぶし望遠鏡」を見学しました。天文台の屋上から石垣市内の明かりや石西礁湖方面の島々の明かりがきれいでした。その後、ジェットコースターのような山道を下り、ホテルに着きました。

8月1日:ホテルを出て荷物を引いて離島桟橋まで歩いていきました。離島桟橋は石垣島から周辺の島々への船が出る場所で多くの人がいました。船に乗り40分ほどで西表島の上原に着きました。船はほぼ満席で生徒の多くは外の席に座り景色を堪能しました。昨晩行った天文台や竹富島、小浜島などの奥に台地状の西表島が見えました。上原港でバスに乗り換え、琉球大学西表研究施設で、荷物をまとめてマングローブ林のある船浦湾に向かいました。バスを降りて琉球大学渡辺准教授の案内でマングローブ林を探索しました。満潮に近く、多いところでは胸近くまで水がありました。生徒は7種類のマングローブ林を構成する木々、アナシャコがつくる陸地、キバウミニナの食事、巨大なヒルギシジミ、多数のシオマネキなどを見る貴重な体験をしました。帰りは道路に戻り琉球大学西表研究施設まで歩いて戻りました。道路わきがヤシやクワズイモ、ヘゴ、アダンなどの密林状態で隙間がないことに驚きました。泥を落とし着替えてバスに乗り上原港で昼食休憩を取りました。次に住吉の星砂の浜に行きました。海岸は穏やかな砂浜なので多くの家族が海水浴に来ていました。砂と思われたのはほとんどが底生有孔虫の殻でした。星砂と言われる突起があるものや円盤状のものなど様々な有孔虫の殻がありました。また、岩礁をつくっている第四紀の琉球石灰岩とその下の新第三紀の硬い西表層の砂岩・泥岩の様子を見ました。丸いポットホール、亀甲状の割れ目なども見ることができました。バスに戻り白浜港に行き、船浮まで船で行きました。昨日まで台風と津波の影響で波が高かったとの事ですが、穏やかな海を10分ほど進むと船でしか行けない船浮に着きました。宿のふなうき荘ではリュウキュウアカショウビンのキョロロローという鳴き声が鳴り響いていました。夕食の時間までに今日使ったラッシュガードなどの洗濯をして過ごしました。夕食は班ごとに同じテーブルにつき食べました。同じ班員同士が話をしながらにぎやかに食べました。タケノコの煮物やイソハマグリの味噌汁などをいただきました。食事の後ご主人の池田卓さんの話を伺いました。歌手、船浮海運社長、民宿の経営など様々な事を行い本も出されている話は説得力がありました。雲があり残念ながら星は見えませんでした。夜になっても暑いままでした。

8月2日:夜明け前にイダの浜まで散歩をしました。とてもきれいで波も穏やかでした。多くのカニ孔、オカヤドカリを見て人の痕跡がほとんどない静かな浜を堪能しました。朝食後、午前中シーカヤック午後シュノーケリングの班と午前シュノーケリング午後シーカヤックの班に分かれて活動しました。昼食は内離島西側の硬く締まった砂浜で弁当を食べました。シーカヤックで水打川のミズウチの滝まで行き滝の水を浴び、滝つぼで泳ぎました。白浜と内離島往復+αで7㎞ほどをこぎとても疲れました。シュノーケリングは船でサバ岬を廻りゴリラ岩を見て、綱取集落跡の東海大学沖縄地域研究センター付近で器具の使い方の練習をしました。慣れてから西側の崎山湾で様々なサンゴ礁の生き物を観察しました。青や桃色のサンゴ、色鮮やかな熱帯の魚たち、シャコ貝、ウミガメなどを見ることができました。浅い部分には死んで白くなったサンゴ骨格がありました。時折雨が降ったりしましたが貴重な経験が出来てよかったです。夕食には地元で採れた魚 グルクン(タカサゴ)のから揚げ、島豆腐の味噌汁などが出ました。ゆっくり最後の会食を楽しみました。食後、外で雲の合間から星空が見えました。緯度24度で北極星が低く、牛飼い座、おとめ座、白鳥座、琴座、わし座などがクッキリ見えました。残念ながら雲が多く満天の星にはなりませんでした。昨晩から時々降雨があったのでカエルの鳴き声がうるさいほど聞こえました。

8月3日:カエルの大合唱で目が覚めました。朝荷物をまとめて朝食後に船浮を後にしました。白浜まで船で行き浦内川までバスで行きました。遊覧船に乗り浦内川をさかのぼりました。浦内川は沖縄県で最も長い川で100種類以上の魚が住む川です。魚が時々跳ねたり、リュウキュウイノシシやチュウサギ、カンムリワシ?などが見えました。本当に生き物にあふれていました。終点の軍艦岩で降りて、展望台、マリデューの滝、カンビレーの滝まで歩きました。途中キノボリトカゲ、マルヤスデ、などが道端にいました。熱帯の密林を構成するヤシ、シダ、ヤブレガサウラボシ、サキシマスオウ、アコウ、ガジュマル、クワズイモ、アダンなどが見られました。マリデューの滝は水量が多く迫力がありました。カンビレーの滝のポットホールにはオタマジャクシがいて、いつもカエルが発生する亜熱帯を実感しました。帰り道、セマルハコガメが散歩をしていました。動きが速くじっとしていませんでした。遊覧船に乗り込み汗を拭き船の中で昼食を食べました。次に産業遺産のウタラ炭鉱跡まで行きました。明治時代にエネルギー資源を求めて施設をつくったのが跡形もなく、閉鎖から約80年で密林状態になることを実感できました。バスに戻り西表野生生物保護センターに行きました。センターでは2班に分かれて展示の説明とVTRを見ました。解説員の説明で希少生物の保護と観光で生きる島民の生活の両立は難しい事を実感できました。大原港へ行き船で石垣島に行きました。日曜日なので船は満員でした。離島桟橋に着いてホテルまで歩いて行きました。ホテル着後夕食と買い物に行きました。

8月4日:ホテルで朝食後、バスで石垣島鍾乳洞に行きました。鍾乳洞は140万年前から13万年前にできた琉球石灰岩が隆起後、雨水(弱酸性)に溶食されてできたものです。上から垂れた鍾乳石と下から伸びた石筍や溶けてできた空洞を覆う様々な形の石がきれいでした。石垣空港に向かう途中では広いサトウキビ畑が見えました。空港は多くの人がいて混雑していました。飛行機ANA090便が遅れたため30分ほど遅れて出発しましたが順調に羽田空港に着きました。空港内で全員が今回の研修に対する感想を発表しました。山形行きの飛行機JAL179便は出発が1時間近く遅れ、おいしい山形空港に1時間近く遅れて19時30分頃に着きました。

*参加した23名が4泊5日の日程を無事に過ごすことができ、予定した研修をすべて行うことができました。

7月31日:石垣島天文台むりかぶし望遠鏡の前で

8月1日:船浦湾マングローブ林で琉球大学渡辺准教授の説明を聞く

8月1日:船浦湾マングローブ林の中の川を渡る

8月1日:星砂の浜で星砂を採集

8月2日:日の出前のイダの浜で

8月2日:崎山湾のサンゴ礁

8月2日:崎山湾でシュノーケリング

8月2日:内離島で昼食後に海に浸る

8月2日:シーカヤックでミズウチの滝の水を浴びる

8月3日:浦内川カンピレーの滝で

8月3日:浦内川稲葉集落跡リュウキュウイノシシとカンムリワシ?

8月3日:浦内川遊歩道で機敏なリュウキュウセマルハコガメ

8月4日:石垣島鍾乳洞で