11月7日(金)、後期第3回目となる、東京大学教養学部主催の「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行いました。今回は、中学生11名、高校生27名の計38名の生徒の参加となりました。今回は、「 脳の情報処理の仕組みを探る 〜システム神経科学⼊⾨〜」と題し、東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授 北⻄ 卓磨先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

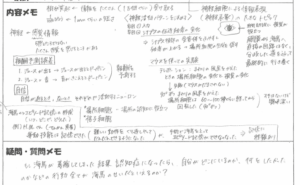

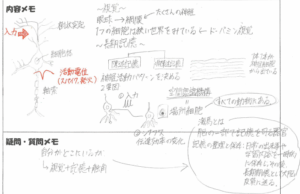

この講義を通して、とても難しかったが脳がどのように情報を処理し、知覚・行動・意思決定を支えているのかについてこれまで以上に深く知ることができた。ネズミの実験について、心や意識が物理的な神経行動に基づいていると目で見てわかり面白かった。また、授業で習った、条件付き確率がベイズの定理というものにつながり、習ったものがいろんなものにつながっていくのだなと感じた。

神経は学習、思考、場所(空間)、他者を解読することにとても重要であると分かった。特に、脳の海馬はエピソード記憶(いつ、どこで、どうした)の形成の役割を持っており、活性化させることで勉強などが捗るという。北西先生は、「勉強はインプットであり、研究はアウトプット(価値の創造)である」とおっしゃっていた。今後研究(アウトプット)していくことを楽しみに、今は勉強(インプット)を頑張りたい。

脳には「海馬」という部位があり、そこには場所細胞(場所を認識する細胞)が存在することがわかった。今回の講座を聞いて、脳にはまだまだ分かっていないことがあり、脳神経研究は、大きな可能性を秘めているのだと興味深く感じた。

今回の講義では、現在進行形で行われている研究も、映像とともにご紹介いただました。試行錯誤をしながら研究を深めていく様子は生徒の今後の探究活動の姿勢に生きるものがあり、大きな学びとなったことと思います。まだまだ解明されていないことも多い脳神経分野の研究に興味が湧く、大変面白い講義でした。