東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会は、東北地区6県のSSH指定校などを対象に、理数系の課題研究に積極的に取り組んでいる高校生が授業や部活動で取り組んできた研究成果を発表し、発表者との対話を通じて相互交流・評価を行うことで切磋琢磨し、これからの活動や研究の質・量の両面で活性化を図ることを目的に開催されている発表会です。今年度も、現地参加校が8校、リモート参加校が11校の計19校参加の大規模なものとなりました。本校からも、高校2年次の未来創造プロジェクトにおける中間発表会で高評価を得、選抜されたグループがオンラインで口頭発表を行いました。参加した生徒たちは、参加校の質の高い研究に触れたことはもちろん、自らの研究について発表したことは大変有意義な経験となりました。研究に助言をいただきました先生方、参加校の皆様、そして発表会開催校の水沢高校の皆様、本当にありがとうございました。

2025-01-15T11:51:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

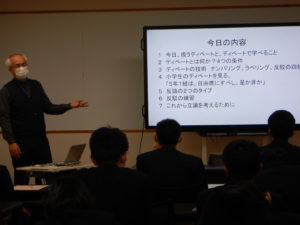

◆ 講 師 山形大学 地域教育文化学部 大森 桂教授

◆ テーマ 「QOLの向上を目指す『食育』」

◆ 対象者 高等学校1年次

◆生徒感想

〇食事の役割について改めて学んだ。やはり、明治時代からも言われているとおり、教育やQOLを考えたときに食育という分野はとても大切なものである。健康の三要素の一つである「食」に関わる職業もおもしろそうだな…と思った。また、食という個人の問題で、自分が食べたいものを考えて、買ったり消費したりするものだと思っていたが、自給率・環境保全・食品ロス・文化伝承など社会の福祉にも関係することを知り、もっと責任を持たなければならないのだと思った。また、普段文系の学問での研究についての講義はあまり受けたことがなかったので、とても刺激的だった。教育の面も合わせて、カレンダーを作ったり、海外の食に関わってみたり、と理系の分野にはない面白さもあり、この研究分野はおもしろそうだなと思った。そして、栄養教諭さんの存在の重要さにも気づくことができた。食とひとくくりに言っても、心理学であったり、教育学、化学、歴史など様々な分野につながっていた。特に、心理学であったり、人の行動の性質の学習であったり、“本能”といった概念にも気づかされた。また、海外のエディブル教育なども知り、日本でも導入していければいいなと思った。(1組)

〇今日の講義を聞いて、食物新規性恐怖と食物嫌悪学習についての話が印象に残りました。幼い頃、嫌だと感じた食べ物は食べなくなったり、初めて食べるものは食べないというのは、ただのわがままだったりするのかと思っていたけど、人間の本能だということを知ることができました。将来、子どもには無理に食べさせるのではなく、少しずつ慣れさせたり、好きなにおいを加えたり、同級生の子どもと食べさせたりすることで克服できるようにしたいと思いました。また、「味わうことは、誰も代われない」という言葉が印象に残っていて、自分と向き合って、自分なりに表現することが大切だと思いました。食育を通して、個人の健康の向上にもなるし、社会福祉やSDGsへの貢献ができるので、食育をもっと広めていきたいと思いました。一方で、食事をすることによって、問題もでてきているので、気をつけたいと思いました。いつも食事をするときに特に何も考えていないので、もっと五感で感じながら食事を楽しみたいと思いました。(6組)

2025-01-15T11:51:31+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T11:49:09+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-15T11:51:56+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月4日(金)、7日(月)に高校2年次理系クラスを対象に、東桜学館高校体験型実習講座を行いました。山形大学理学部、山形県立博物館に伺い、専門の先生方から専門的な実験等の指導をしていただきました。普段の授業とは違った内容に、興味を持ちながら探究心を培いました。

12月4日(金)

・物理体験型実習講座

山形大学理学部 門叶冬樹教授より、「放射線に関する実験・実習」と題して指導していただきました。放射線の講義を受け、物質の違いによる放射線の透過率の測定、宣言からの距離による放射線の強度測定、山形大学内の放射線強度の測定を行いました。また、霧箱を使用し、放射線の軌跡を見る実験を行いました。

・博物館体験型講座

展示物の見学を行いました。ヤマガタダイカイギュウ、国宝の縄文の女神、鉱物、山形の動植物などの展示物を見学しました。また、特別展として開催されていた「奇妙でへんてこな生きものたち-進化の迷宮へようこそ-」も見学することができました。これら展示物について、学芸員、解説員の方々から解説していただき、より深く理解することができました。

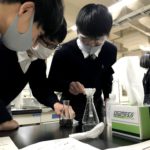

・生物体験型実習講座

山形大学理学部 宮沢豊教授より、「DNA抽出とPCR法に関する実験・実習」と題して指導していただきました。シロイヌナズナよりDNAを抽出し、PCRによって遺伝子の一部を増幅する実験を行いました。最後に電気泳動の装置を用いて、遺伝子が増幅できているか確認を行いました。全部の班が増幅に成功したことを確認できました。

12月7日(月)

・化学体験実習講座

山形大学理学部 近藤慎一教授より、「有機合成分野に関する実験・実習」と題して指導していただきました。アニリンと無水酢酸よりアセトアニリドを合成する実験を行いました。例年であれば、融点を測り、生成物の同定を行っていましたが、今回はNMR(核磁気共鳴装置)を使用し、生成物の同定を行いました。

2025-01-15T11:52:20+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T11:49:47+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月4日(金)に,今年度最後となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴し,高校1年次の11名と数学教員2名が参加しました。難しい内容ながらも,「数式で広がる数学の世界の面白さに気づくことが出来ました」,「万物を表す三角関数にいったいどれほどの可能性があるのか興味深かった」など,数学に対する新たな興味を開拓することができたようです。

<生徒の感想から>

研究の意味はどのようなものか,ということが特に印象に残った。フーリエ展開による微分方程式のように難しいものも簡単にするということが大切だということが分かり,また数学の自由さというものを実感した。自然に沿った考えをしなければならない物理などの自然科学に対し,パラドックスも正当化してしまうということから,ほとんど何でもありだと感じた。普段,数学は問題を解いていくもの,計算するものだと思ってしまうが,今回の講座で数学は決しそのような存在なだけでないことが分かった。(Y.S.さん)

2025-01-15T11:52:35+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月14~15日にかけて1年次生の希望者を対象に飛島フィールドワークを企画しておりました。しかし、前日の天候不良により、当日朝に定期船が欠航との連絡を受け、急遽欠航時の代替計画として準備していた、鶴岡市を中心とした庄内フィールドワークに変更して実施いたしました。山形大学名誉教授川邉孝幸氏においで頂き、温海暮坪にある塩俵岩、立岩や由良・白山島の火山角礫岩、石英脈、岩脈等について解説していただきました。午後からは加茂水族館の見学や鶴岡市大網にある湯殿山総本寺大日坊瀧水寺にて即身仏のお話を聞き、見学もさせていただきました。飛島に行けず、残念ではありましたが、庄内の地層や生物、即身仏などを見たり触れたりして刺激を受けたようでした。

<生徒の感想から>

◇残念ながら飛島に行くことができなかったが、あまり行く機

2025-01-17T10:09:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月16日(月)の放課後、台湾のIT(デジタル)大臣オードリー・タン氏と高校生による「近未来の教育について考える」シンポジウムが開催されました。これは、熊本県立熊本高等学校がWWL(ワールド・ワイド・ラーニング)九州地区事業連携校とともに開催したものです。

タンさんは、高校生のさまざまな質問に対して一つ一つ丁寧に回答されておられました。ここではその中からいくつかをご紹介します。

Q:タンさんが生きていく中で信念とされていることはなんですか?

A:大好きな詩人のレナード・コーエン(Leonard Cohen)さんの「万事には裂け目がある。裂け目があるからこそ、そこから光が差し込むのだ」( There is a crack in everything and that‛s how the light gets in.)という言葉を信念にしています。

Q:AIは、文明の進展にどの程度貢献できるでしょうか?

A:私は、AI(Artificial Intelligence)を、 Assistive Intelligence(アシストする知能)、つまり、人間の手助けをするためのもの、あるいは、できるけど人間がやりたくないことを代わってやってくれるものと考えています。同じような例として「火」をあげることができます。もともと食べられるものを、火に通すことによって食べやすくしたり、消毒したり、保存しやすくしたりすることで「火」は文明に貢献してきました。しかし、扱いを誤れば人間に悪影響が及びます。AIも同様です。どのように扱えばよいのかを考えられるようにすること、そしてそのための教育が大切です。

Q:私たち高校生はこれからの社会で改革を起こしていく立場にあります。タンさんは誰も挑戦したことがない改革に取り組む際、”失敗したらどうしよう”という不安に対してどのように対処していますか?

A:完璧だったら何も言うことはありませんが、失敗があるからこそほかの人との交流が生まれます。自分よりいい知恵を持っている人からは、それを拝借すればいいのです。失敗は怖くありません。若い皆さんには早めに失敗し、それを表(おもて)に出すことをお勧めします。失敗が新しいことを創り出すきっかけになるのです。

Q:16歳で起業する際、必要な知識を独学で学ばれたとお聞きしましたが、どのように学ばれたのですか?

A:社会的に解決すべき課題がどこにあるのかを探すところからスタートしました。私の場合は、家の不必要なものを、どのようにして必要な人に提供するかという課題の解決を考えました。その方法としては物々交換、オークションなど様々な方法が考えられますが、需要を探すことが最も大切です。そして、必要としている人の意見をよく聞き、失敗を重ねながらよりよいものに変化させていくことが重要です。

Q:プログラミングの第1線で必要とされる人材になるためにはどのような能力が求められますか? また、私たち高校生は何から始めればよいでしょうか?

A:プログラム・デザインと言われるように、プログラミングでは「デザイン思考」を身に付けることが大切です。デザイン思考では、問題を解決するために、まず使う人たちの意見を集約し、そこから共通の価値を見い出して解決方法を考えます。その方法は、自分がはじめに考えたアイデアとは違っているはずです。つまり、異なる考えや意見を持っている人と協働で開発していくことが大切なのです。日常生活の中でマンネリ化していることでも、ちょっと方法を変えることによって楽しくなったりすることがあります。そのように、新しい生き方を考えていくことを繰り返していくとデザイン思考が身に付いてくると思います。

最後の質問に対するタンさんの回答の内容は、東桜学館が取り組んでいる未来創造プロジェクトの基本的な考え方の一つである「デザイン思考」についてでした。

台湾デジタル大臣「唐鳳」を育てた教えと環境 ~天才をつくった恩師の言葉と両親の教育~(東洋経済ONLINE)

台湾のIT担当大臣オードリー・タン氏とは(案内リーフレット等から)

生後8ケ月で言語を話し始める。8歳から独学でプログラミングを学び始める。小中学校では転校を繰り返す。12歳、コンピュータで※Perlを学び始める。14歳で中学校を退学する。その後、プログラマー・ホワイトハッカーとして台頭すると、16歳でインターネット企業を立ち上げ、19歳で米・シリコンバレーでも起業する。24歳、Perl6の実装Pugsを開発、普及活動に尽力。米AppleでSiriの開発に携わる。トランス・ジェンダーであることを公表し、名前も「唐宗漢」から「唐鳳」に改名(英名:オードリー・タン)とした。

※Perl:ラリー・ウォールによって開発されたプログラミング言語である。 実用性と多様性を重視しており、C言語やsed、awk、シェルスクリプトなど他のプログラミング言語の優れた機能を取り入れている。 ウェブ・アプリケーション、システム管理、テキスト処理などのプログラムを書くのに広く用いられている。(「Wikipedia」より)

2025-02-07T10:39:01+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月13日17時半より,高校1年次生31名が参加して岡迪尚地先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)による「国家債務危機と金融危機」の講義を視聴しました。日本の国家債務の話など,高校生にもわかりやすい講義で,経済学に対する関心を高めることが出来ました。なお,次回11月20日(金)東京大学総長の講義は希望者が自宅などで視聴することになっており,後期の最終回となる校内視聴は12月 4日の予定です。

<生徒の感想から>

経済学は,経営者のための学問で自分にはあまり関係のない学問分野だと思っていたけれども,国家の財政に関する研究もしていることを知り,自分が思っているよりも身近で興味深い学問だったんだと感じた。今,日本が多くの借金を抱えていることは知っていたけれど,破綻したらどうなるかは知らなかったので,今回の話を聞いてものすごく危機感を感じた。しかし,そう簡単に解決できる課題でもないから,危機感と共に,難しさ,複雑さも感じた。国民一人一人に関係することだから,もっと目を向けて考え続けていきたいと思った。(K. T.さん)

今日は私の普段の生活では触れることのない,国家債務危機と金融危機という講義を通して,日本の経済の現状や対策など,新しい知識をつけられただけでなく,経済の本質的なところや,大切にするべきところまでをも教えて頂けたと思います。私たちに対するメッセージとして「品格を持つことが最後には必要になってくる」という言葉が心に残りました。Cool head, but warm heartを心掛けたいです。(O.O.さん)

2025-01-15T11:53:09+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校