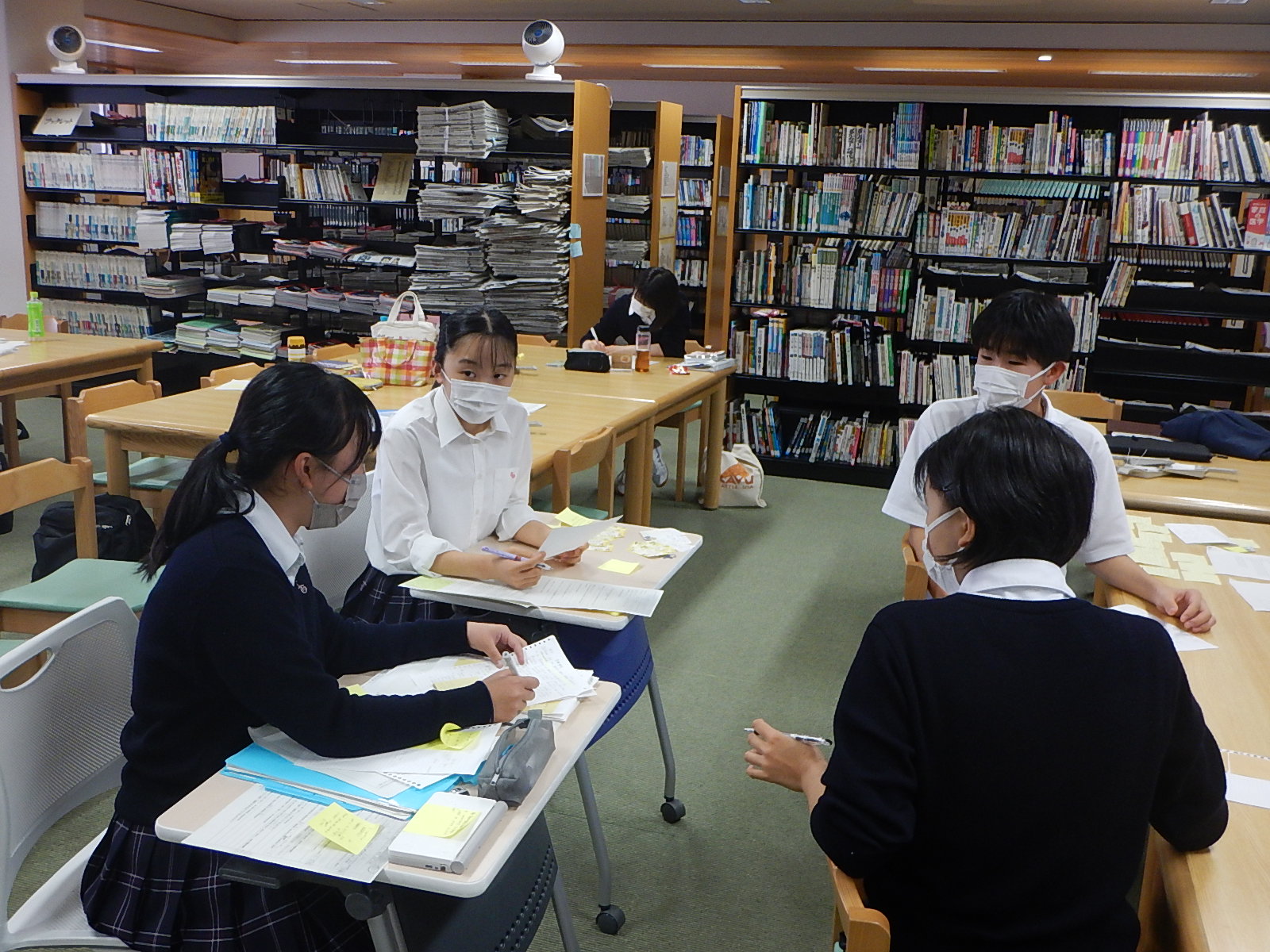

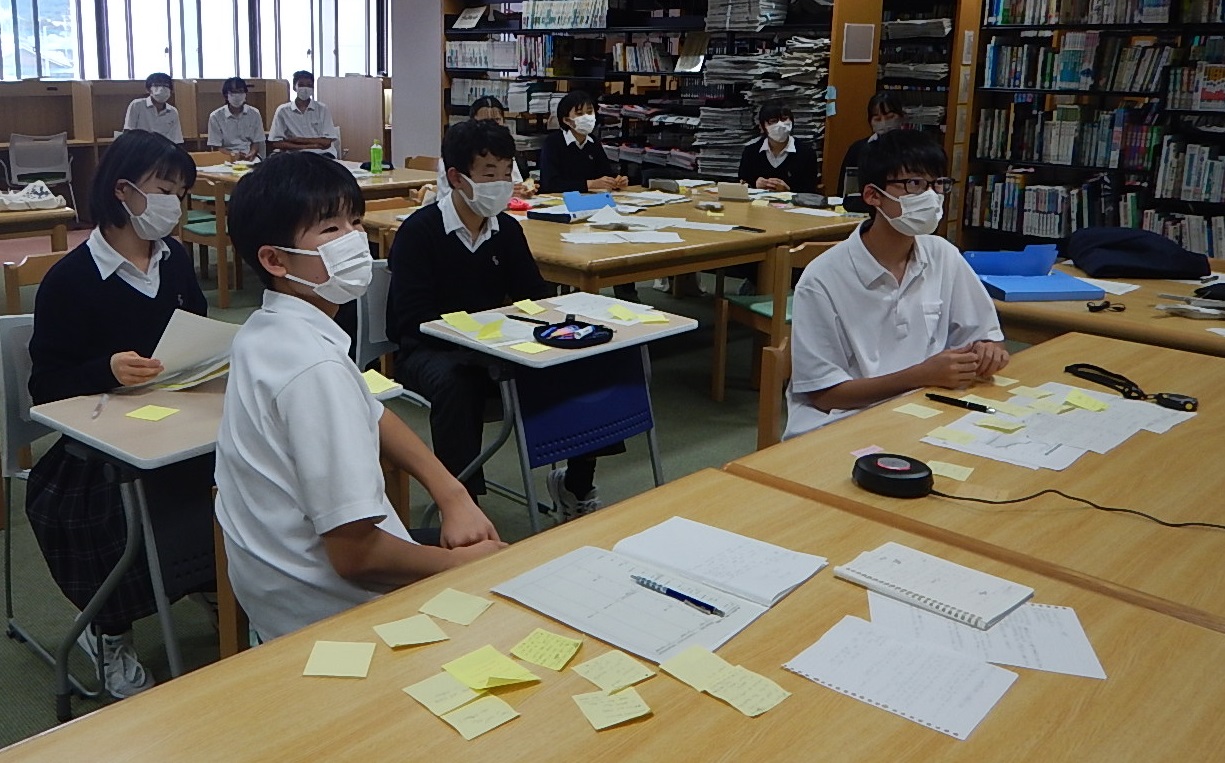

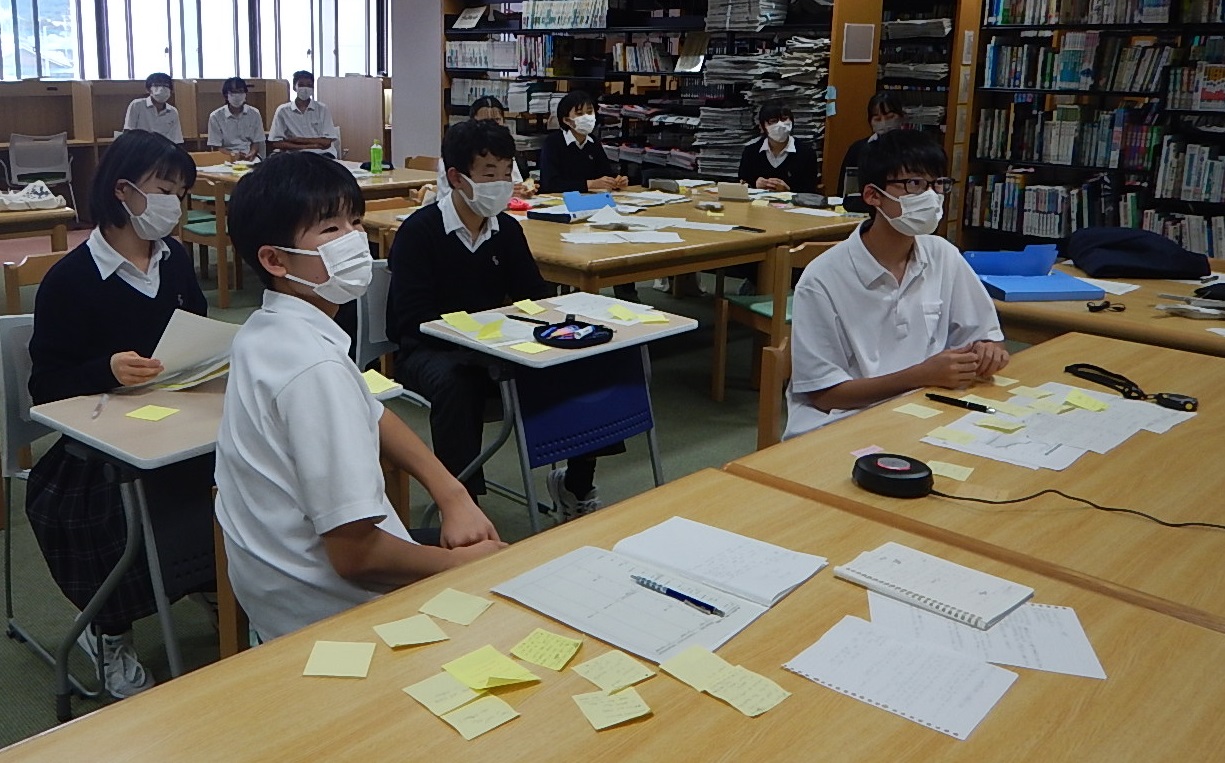

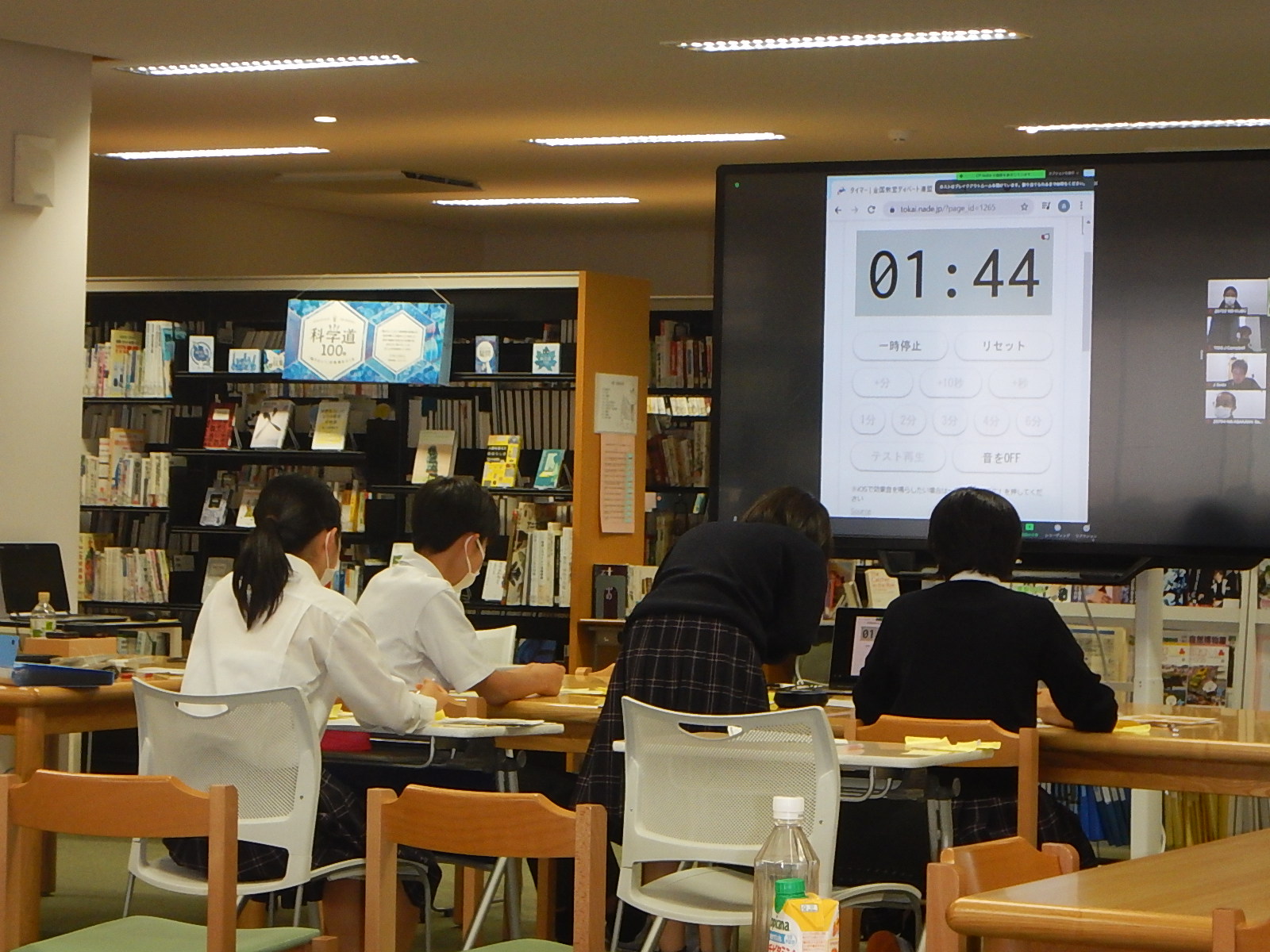

9月5日(日)に第11回全国中学生英語ディベート大会がオンラインで開催され、3年生11名がチームを組み、代表として7名が参加しました。今年は全国から約30校の出場があり、各チームが4試合行いました。今年は生徒たちの頑張りで2勝をあげることができ、各試合のベストディベータ―にも選出されました。対戦後には各学校と談話をするなど、日本のトップレベルの中学生との試合と交流を楽しむことができました。

1回戦 VS 聖光学院中学校 敗退

2回戦 VS 不二聖心女子学院中学校 勝利

3回戦 VS 筑波大学附属駒場中学校 勝利

4回戦 VS 福岡雙葉中学校 引き分け(⇒敗退)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

SKYSEF2021(「21世紀の中高生による国際科学技術フォーラム」)が8月17日(火)-31日(火)に今年もオンラインで開催され、本校からは高校3年次の生徒5名が英語によるポスター発表と口頭発表で参加しています。19日に行われたZoomを介した口頭発表には、アメリカ、台湾、タイ、イタリアの高校生が参加し、本校からは鈴木菜々乃さんと山本杏夏さんが2年次に総合探究Ⅱで進めた食べられるストローの研究を、英語で堂々と発表しました。審査員の先生方も英語による質疑の中で、重要な研究と仰って下さり、本校としては、初めてのライブによる国際的な研究発表を成功させることができました。

動画配信によるポスター発表には、井上大地さん、髙橋廣之介さん、田中愛純さんが参加しており、SKYSEFのサイト(https://sites.google.com/view/skysef2021/home)で8月31日までご覧いただけます。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東京大学 高大接続研究開発センター 主催「第1回 知の協創 実践学講座『物理を学ぶ,物理を作る~高校物理から宇宙研究の最先端へ~』」の取組(8月7日HP掲載済)を、8月17日の山形新聞で取り上げていただきました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

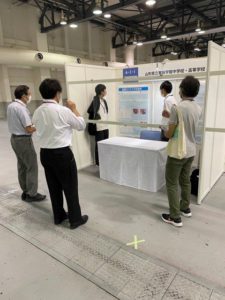

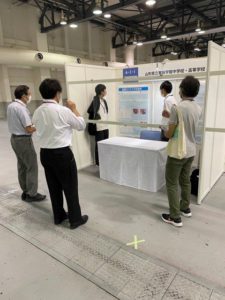

令和3年8月4日(水)~5日(木)、神戸国際展示場にて行われたスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に発表者2名の生徒が参加してきました。今年度は万全の感染症対策を講じ、国内約220校の参加(ポスター掲示のみ含む)による発表会となりました。

本校からは、「紙製ゼンマイの可能性」というテーマの2人グループが参加しました。代表生徒たちは、校内での発表は勿論のこと、外部発表会においても、東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会や他県のSSH校における成果発表会などで経験を積みながら、その都度助言を頂いて参りました。更に、本校と連携体制にある山形大学の栗山教授のご協力をいただき、研究を深めてきました。当初は、紙製ゼンマイの評価方法の試行錯誤などありましたが、最終的には、手製の紙製ゼンマイを活用したミニカーの試作品を完成させ、本発表会に臨みました。

当日は、入れ替わりに聴衆の方がいらっしゃり、ソーシャルディスタンスを保ちながらということもあり、意見交換など苦慮する場面もありましたが、様々なアドバイスや講評をいただきました。

また、代表生徒は、他校の生徒の発表を拝聴する際も、発表者の説明に聞き入り、積極的に質疑を交わしていました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和3年7月26日(月)新潟県立新潟南高等学校「令和3年度 江風SSH成果発表会」にリモートで参加させていただきました。江風SSH成果発表会は、新潟県立新潟南高等学校が平成15年度の文部科学省「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」研究開発校の指定 以来、平成30年度から第4期目の指定を受け、研究開発の一環として取り組まれている発表会です。感染症拡大の最中、新潟南高等学校様のご厚意でリモート参加の機会をいただきました。今回は、本校を代表して8月に行われる全国SSH成果発表会に参加する高校3年次生が2人参加しました。今年度になり、他校生徒との初めての発表会に加えて、機器操作が不慣れであったりと苦労は尽きませんでしたが、参加した生徒たちは新潟南高等学校の生徒の皆さんとの質疑応答などの交流を楽しみ、有意義な時間を過ごしました。新潟南高等学校の皆様、貴重な機会をいただき本当にありが とうございました。

とうございました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

8月7日(土)、東京大学 高大接続研究開発センター 主催「第1回 知の協創 実践学講座『物理を学ぶ,物理を作る~高校物理から宇宙研究の最先端へ~』」に高校1年次生7名が参加しました。

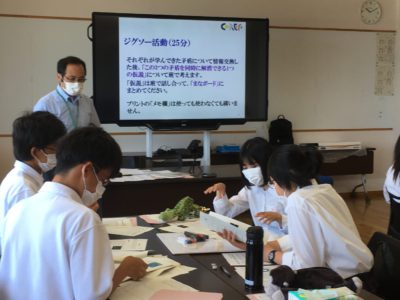

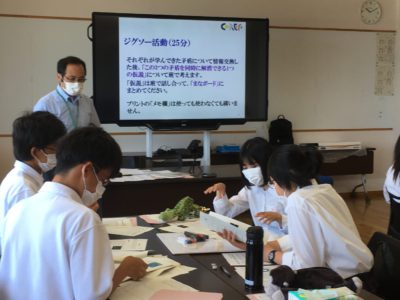

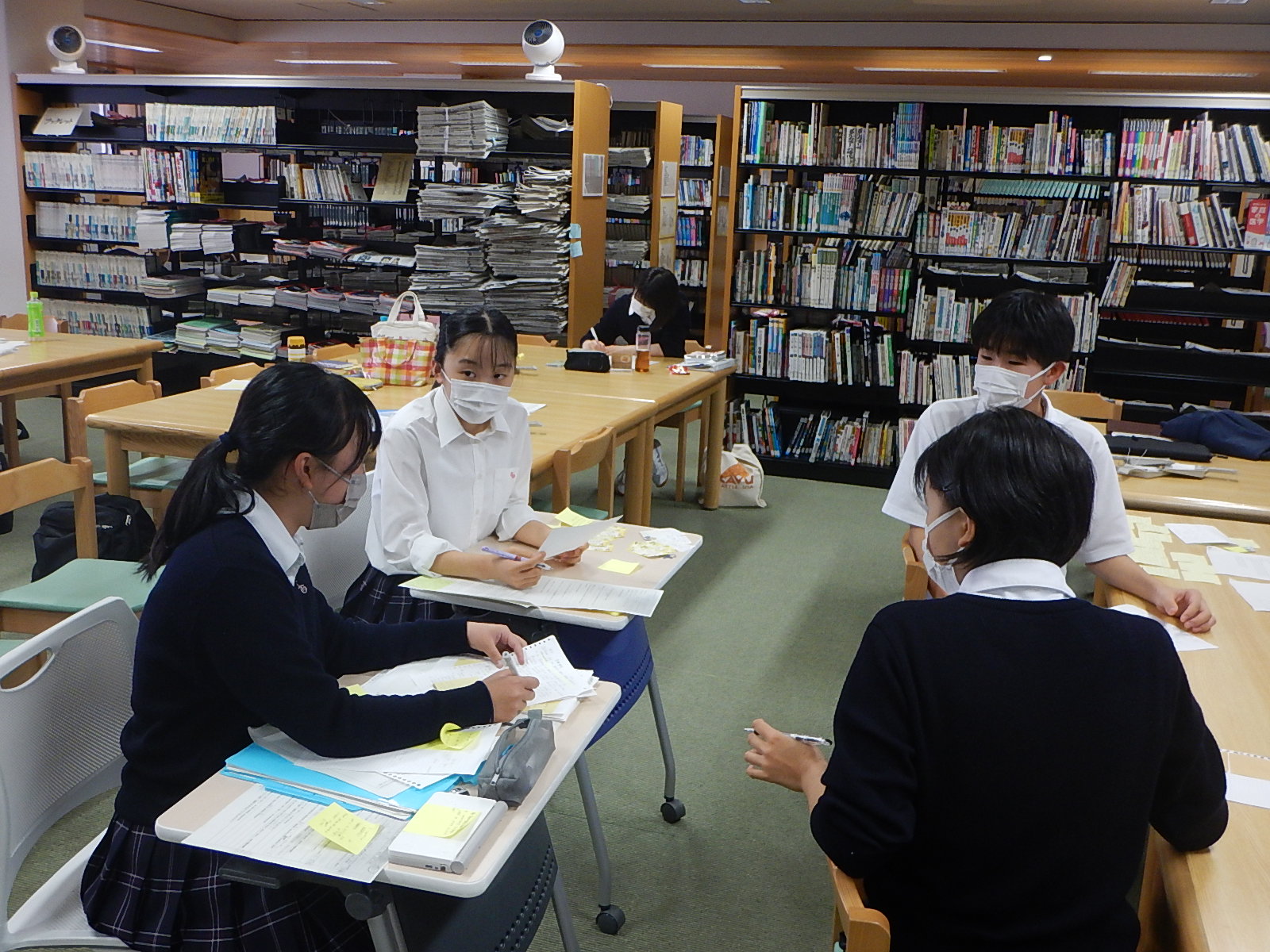

午前中は、山形大学大学院教育実践研究科の山科勝先生を講師としてお迎えし、ジグソー型演習「宇宙の謎に迫る」というテーマで、「科学者は広大な宇宙の仕組みや成り立ちをどのように探究しているのだろうか」という問いについて、具体事例をもとに知識構成型ジグソー法によるグループワーク、カブリ数物連携宇宙研究機構博士課程の大学院生の解説などを通して学びました。

午後は、東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構初代機構長の村山斉先生の講義や質疑応答などによりさらに理解を深めました。

この講座には、本校のほかに埼玉県の高等学校等が参加しました。

《写真①》ジグソー法(エキスパート活動)のようす

・A:銀河団の質量、B:天体の運動、C:天体の位置や明るさの変化

の3つについて、グループ内で分担して学びました。

《写真②》ジグソー法(ジグソー活動)のようす

・A、B、Cのそれぞれについて学んだことをグループ内で情報交換したあと、「3つの矛盾を同時に解消できる1つの仮説」についてグループごとに考えました。

《写真③》ジグソー法(クロストーク)のようす

・オンラインで他県の高校等とつながり、各グループでつくった仮説を発表しながら交流しました。

《写真④⑤》村山斉先生による講義や質疑応答のようす

・東京大学 村山斉先生の講義や質疑応答などによりさらに理解を深めました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

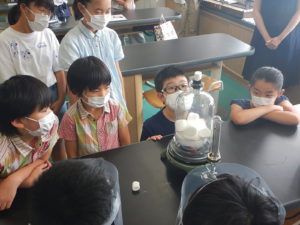

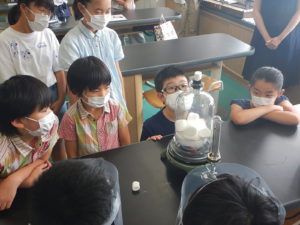

令和3年7月22日(木)本校において、地域の小中学生を対象とした親子実験教室である東桜サイエンスラボを行いました。1年ぶり4回目の実施です!

感染症対策をとっての実施のため、一昨年よりも受講者を減らしての実施となりました。当日はおよそ32組64名ほどの小学生とその家族の方が参加してくださいました。本校中学、高校の探究部員などもティーチングアシスタント(TA)として参加し、地域の方々と触れ合いました。実験教室は以下の4つのコースです。

コース1…気圧・水圧を感じよう!(物理:真空中の食べ物の姿は?などの真空実験と浮沈子作り)

コース2…身近なもので発電しよう!(化学:身の回りにある物を用いた簡単な電池作りと様々な反応)

コース3…化石レプリカを作ろう!(地学:化石標本から型を取り、本物そっくりな化石レプリカを作り)

コース4…水棲昆虫を観察しよう!(生物:白水川で生き物採集後、種類や数を調べることで川の性質を判定)

オープニングは、探究部による挨拶と演示実験です!

コース1 マシュマロおばけに大興奮! 浮沈子作成

コース2 手作り電池完成! 蓄光アクセサリーは光るかな!?

コース3 化石レプリカ作り!

コース4 白水川にて採集! 実験室に戻って調査!

【参加者の声】

・なんでそうなるのかわかることができました。また、浮力の仕組みなども知ることができたので家でも活用してみたいと思いました。(物理)

・普段知れないようなことがわかった。ものの性質について、よく知れてとても楽しかったです。(化学)

・化石を見るのが初めてだったので、まずは見れてうれしかったです。家で作ったレプリカをかざります。(地学)

・久しぶりに川に入って楽しかった。川にはたくさんの昆虫がいて、もっと生物について知りたいと思いました。近所の川でも調べてみたいです。(生物)

・子供と一緒に実験をする機会は普段ないため、大変貴重な時間となりました。子供が興味を持ちやすい内容で、TAの生徒さんと一緒に進めることができてよかったです。(保護者)

【TA生徒の声】

・科学を一緒に体験するのが楽しかった。しっかりとした事前の準備をする大切さも感じました。(高校生)

・自分の説明が、相手に理解してもらえることがうれしかった。来年ももっと工夫して頑張りたい。(高校生)

・人に話しかけるのは緊張したが、一緒に楽しみながら実験できて自分も知らないことを学べて楽しかった。(中学生)

・先生を支える役割だったが、積極的にアドバイスをしたりして、場の雰囲気を楽しいものにするのが重要だと感じました。(中学生)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月19日(月)にSS総合Ⅰの授業においてラボラトリーバトルを行いました。各自が興味を持って調べた研究室についての良いプレゼンができました。

7月20日(火)のSS総合Ⅰの時間に、東北地区ESD支援センターから鈴木美紀子氏、井上郡康氏を講師としてお招きし、国際理解講演会が開催されました。日本のSDGに対する取り組みや、外国のごみ問題などの現状を知ることができました。我々大人こそが真剣に考えて行動し、子供たちに『負の遺産』をできるだけ残さないようにしなければならないと考えさせられた講演でした。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

とうございました。

とうございました。