3月28日(金)・29(土)につくば国際会議場にて、「つくばScence Edge2025」が行われました。この発表会は課題研究やクラブ活動で取り組んだ研究をもとに、科学に関する「アイデア」を、全国から集まった多くの高校生が発表する会となっています。本校からは令和6年度の2年次生9名が以下の3つのテーマで発表し、国内外の高校生と交流を行いました。

・発表タイトル

「セイタカアワダチソウが持つ発芽,生長抑制物質の可能性」:日本語フロアポスター発表とブースポスター発表

「ルービックキューブの揃え方をプログラミング的に考える」:日本語フロアポスター発表とブースポスター発表

「コマ心棒の形状と回転時間の関係性について」:日本語フロアポスター発表

生徒の皆さんは、この発表会において、研究内容のアイデアやレベルの高さ、他校生徒の積極性と質問力、発想力の高さに感心していました。本校の選ばれた2つグループの生徒たちはブースでの発表も行い、多くの聴衆を惹きつけていました。それぞれの発表では、物おじせずに発表を行い、堂々と質問にも答えていました。また、海外から参加した高校生も多く、日本人であっても全て英語による発表を積極的に行っており、英語発表の重要性が認識できた2日間となりました。

【生徒の感想】

・この2日間で、とても参考になるアドバイスを頂いたり、この研究の長所を賞賛して頂いたりして、とても良い体験ができました。いつもの発表会以上に専門的な知識を持つ人が多く居たため、よりハイレベルで濃密な意見の交流ができたと思います。この研究を更に進化させるためにも、ここで得たものを研究を引き継いでもらう後輩に伝えていきたいです。

・私はつくばScience edgeに参加するにあたりより多くのデータを集め形にしたものを自分の研究として持っていったが、これでは戦うことができないということを実感することができた。この発表会に参加し上位に選ばれた研究の多くは大学と連携しなければできないような高校生にとっては難しい研究や、アプリや物販可能なものなど誰もが使える形になったものが研究の結果となっている研究だった。私の研究は基礎研究なので上記のような応用研究と比較することはあまりできないが、私はこの研究の活かし方を考えていなかったので意識の面ですでに彼らよりも十分後ろにいることを認識することができた。三年次になると論文にまとめなければならないので実験をすることは難しくなるが、今回得た新たな視点の研究も行いより正確な論文を書き上げたい。

・探究内容も多岐に渡り、様々な着眼点から研究に取り組んでおり、なるほどと感じる体験を過ごすことができた。また、自身の研究について他校の生徒や教師の方、教授の方々と議論を交わすことができ、今後の指針を決める有意義な時間を過ごせた。この経験を生かして、今後の探究活動をブラッシュアップしていきたい。

2025-04-07T10:20:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月8日(土)に兵庫県立豊岡高等学校主催の「豊高アカデミア ~探究・課題研究発表会~」へオンラインにて参加しました。本校からは3名の生徒が”セイタカアワダチソウが持つ発芽,生長抑制物質の可能性”というテーマで発表・質疑応答を行いました。豊岡高校の生徒の他にも他校からの参加もあり大変有意義な発表会となりました。

本校の生徒たちは質問などに積極的に対応し、大学の教授からのご助言もいただくことができ、今後の研究に弾みがついた発表会となりました。

2025-02-10T15:08:59+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

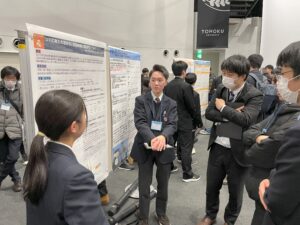

令和7年1月24日(金)~25日(土)に宮城県仙台市の東北大学工学部で上記の発表会が開催されました。

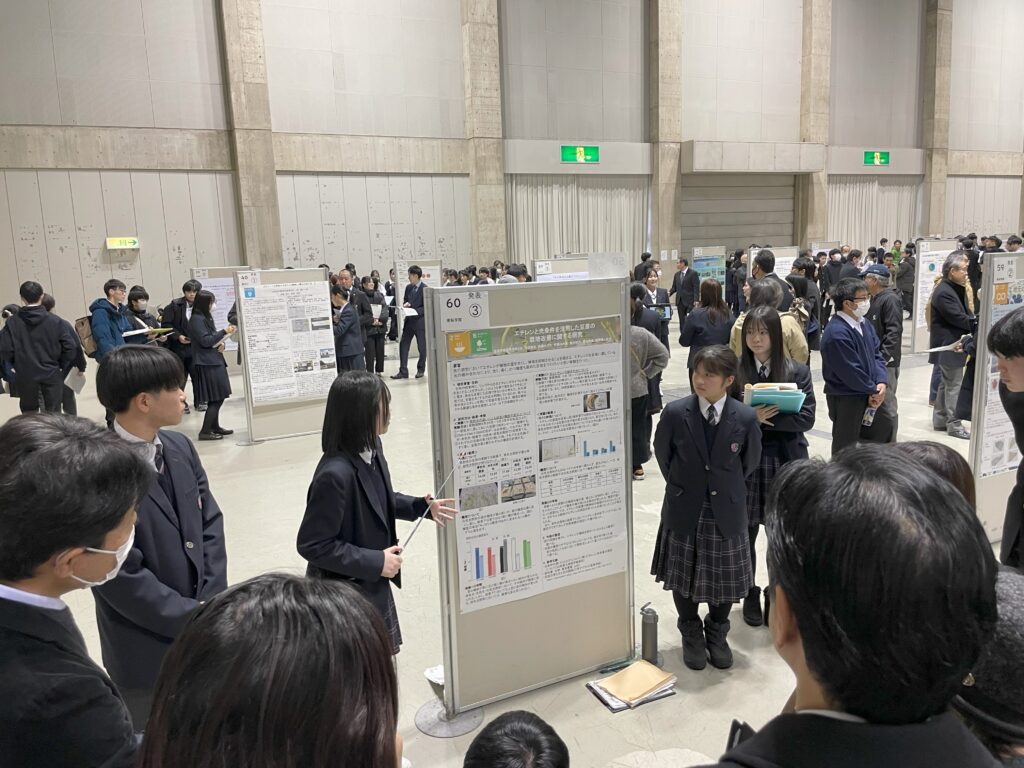

本校からは高校2年5名が参加しました。東北地区のSSH指定校において理数系の課題研究に取り組んでいる高校生が研究成果を発表し、発表者との対話を通じて相互交流を行うことで切磋琢磨し、今後の活動の活性化につなげることができました。

24日の午前はナノテラス見学を行いました。ここでは、最先端の科学的な施設の重要性も認識することができ、産学官が一体となり科学技術の向上に関与していることも知ることができました。午後は講話「生体信号解析の挑戦:生体計測技術とその社会的応用」という演題で三重大学 研究基盤推進機構 半導体・デジタル未来創造センター 教授 湯田 恵美 氏よりご講演をいただきました。その後の質疑応答では、本校の生徒が積極的に質問を行っていました。その後、ポスターセッション(20分×4セット)を行い、本校からは「忌み嫌われる植物の可能性 -セイタカアワダチソウの将来的有用性-」のテーマで研究しているグループと「コマ芯棒の先端形状と回転時間の関係性について」のテーマで研究しているグループが研究発表を行いました。助言者の大学の先生からの質問にも、知識に基づいた自分たちの考えで自信をもって受け答えをしていました。

25日の午前はワークショップ「科学から生まれるビジネスの卵講座:イノベーションの第一歩」という題材で、事前の動画を視聴した上で、このディスカッションに参加しました。参加校の様々な生徒たちと交流を行いながら、一つの目的を達成する課題においてお互いに刺激を受けることができ、今後の人生に良い影響を与える大変有意義な経験となったようでした。

【参加した生徒の感想】

・私たちは二日目にワークショップに参加した。このワークショップでは既存のテクノロジーから社会の役に立つプロダクトを作る際の重要な観点を学習した。その日初めて会った仲間と二時間かけて一つのものを作り上げることは非日常的な経験で、今後必要となる力を鍛えることができた。

・二日間のサイエンスコミュニティを経験して私が感じたことは、企画に参加した生徒一人ひとりの発想力の豊かさです。二日目の活動に「最新の研究・技術」を用いたアイデアを提案するワークショップ活動がありました。異なる学校の生徒とチームを組んで取り組んでいく中で、お互いの考えを肯定しながらも、「ここの技術はこのように生かすともっといいのでは?」と、話し合いを重ね合わせ最終的には多くの教授に称賛される結論に辿り着くことができました。活動全体を通して確実に言えることは、一度、外部に出てイベントに参加したり他校の生徒と関わることで自分の人生観が180度変化することです。縛られた考えから解放され新たな思考に出会うことができます。みなさんも、機会があればぜひ、積極的に参加してみてください。(他県の景色をみるのも楽しいですよ)

・ナノテラスの見学に参加し、高度な技術や機械、人々が揃った素晴らしい建物だなと1番感じました。このような活躍ができているのは、明るい将来を願う震災の被災者が支援したからであり、私たちの諦めない心があるからこそだと思います。私も、コツコツ諦めずに前に進んで、沢山の人を支援し、支援されるように精進していきたいです。

・私は今回のポスターセッションで研究を発表した。今回の発表でうまく話すことはできなかったけど、最後まで発表しきれてよかった。次からはもっと対策をして、スムーズに分かりやすく説明をしたい。他校の発表を聞いて、探究に対する考えを深めたり、教授からのアドバイスで自分たちの研究への新たな視点を知ったりすることができたから、これからの研究や発表の機会に活かしたい。

・1日目の最後に行ったポスターセッションでは、普段はなかなか交流のない県外の高校生と有意義な活動ができた。想定外の質問や意見をいただき、今後の探究の参考になった。校内発表では今回の経験を十分に活かしたいと思う。

ナノテラス正面と発表会の様子

2025-02-06T19:27:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

発表の様子

20m電波望遠鏡の前で

令和7年1月22日㈬岩手県奥州市「奥州市文化会館Zホール」で「令和6年度岩手県立水沢高等学校2年理数科理数探究発表会」が開催され、本校生徒2名が参加してきました。

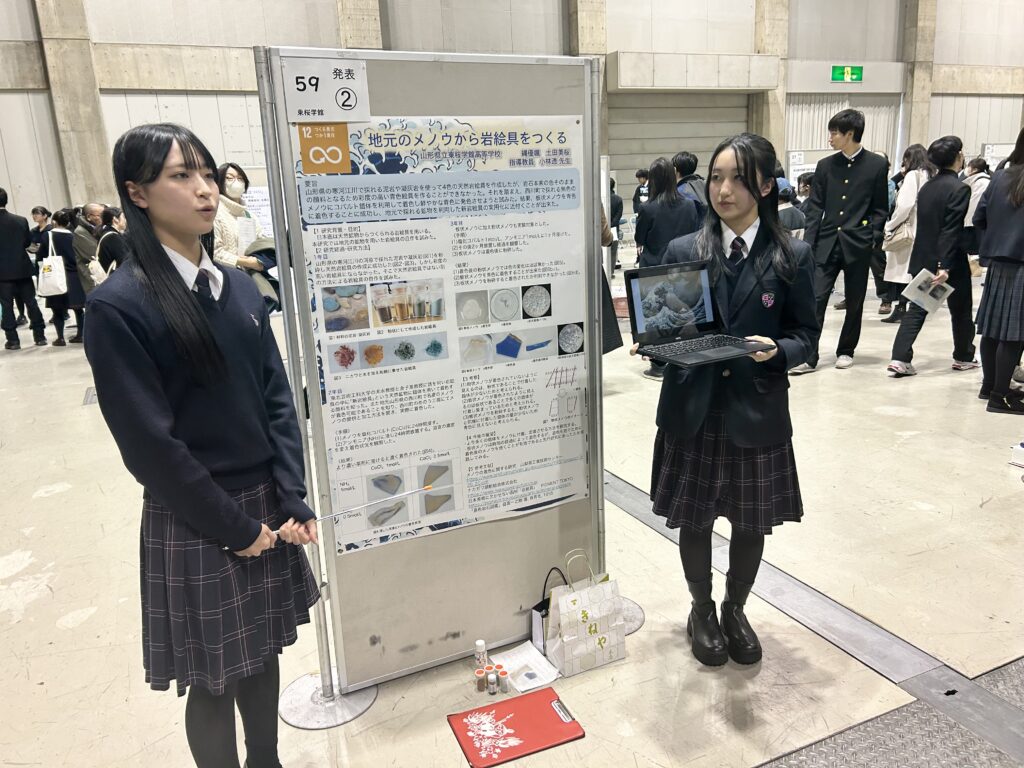

1月22日㈬午前奥州市文化会館Zホールで本校生徒は『地元のメノウから岩絵具を作る』という題で探究結果を発表しました。2名で共同し堂々と発表しました。発表後の質問にも的確に応答し3年間の探究活動の成果を発揮できました。

前日1月21日㈫は奥州市水沢地区にある「国立天文台水沢VLBI観測所」を訪問しました。この日は敷地内のVERA20m電波望遠鏡と有形文化財の外観を見学しました。時々動く電波望遠鏡とレトロな外観の有形文化財の建築物の対比を堪能しました。翌22日㈬発表終了後、昨日休館日で見学できなかった「奥州宇宙遊学館」と「木村榮(ひさし)記念館」を見学しました。水沢地区の施設によくある「Z」の由来が地球の自転軸の揺らぎに由来し、それが地球の外核が液体であることからきていることを学習しました。「奥州宇宙遊学館」は宇宙のみならず、奥州市付近の地形・地質や化石・鉱物まで展示されていて子供から大人まで深く学べる施設でした。「木村榮(ひさし)記念館」は内部に古い観測機器と木村榮氏の業績と人物の展示がありました。とてもきれいに保存されていて、また温かい時期に訪れたいと思いました。

2025-01-29T08:58:17+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和6年12月15日、東京都の国立オリンピック青少年記念センターで行われた全国高校生フォーラムに、本校から3名の生徒が出場しました。生徒たちは「Determine a town’s disaster risk level from its place name」のテーマで地名から災害危険度を判断し、防災意識を高めることを目的とした探究を行ってきました。当日午前中にポスターセッションが行われ、堂々と発表を行い聴衆を魅了しました。午後からは全国の高校生と交流会で、Well-beingをテー マに討論を行いました。非常に大きな刺激を受けた1日となりました!

2025-01-16T12:51:14+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

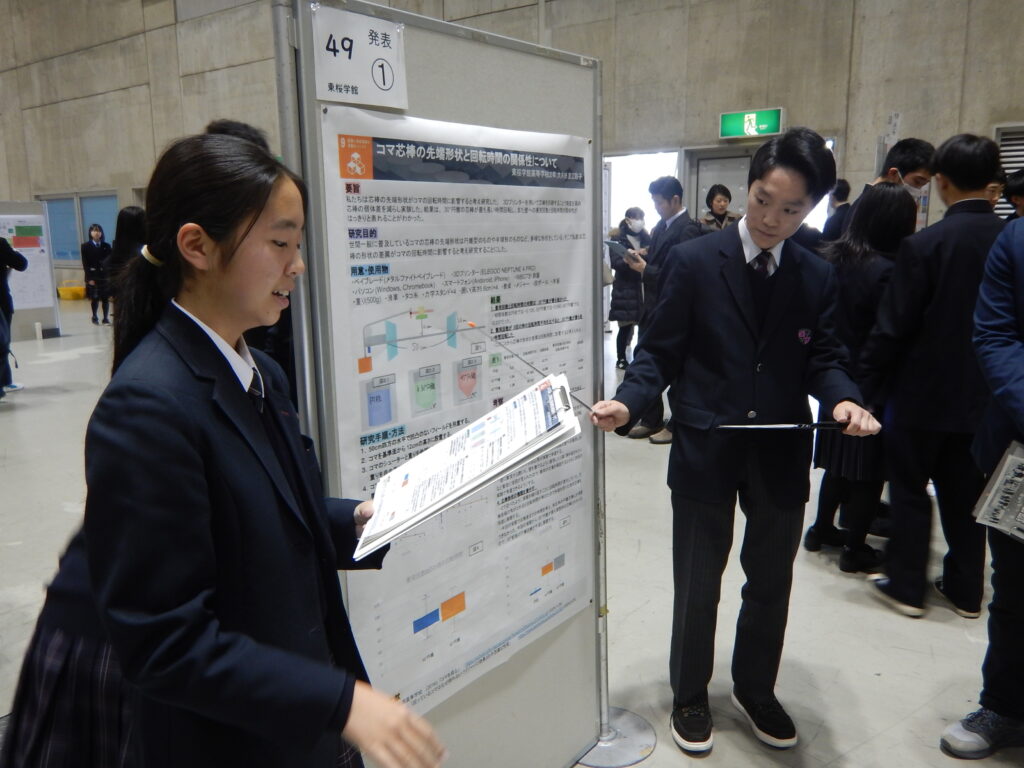

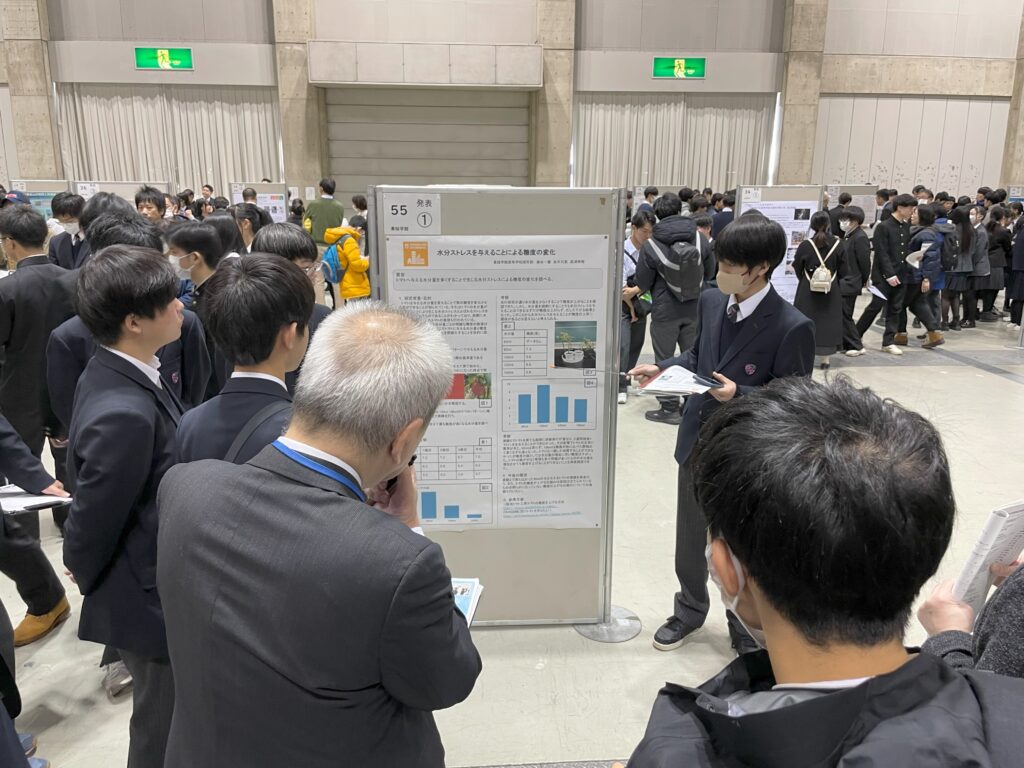

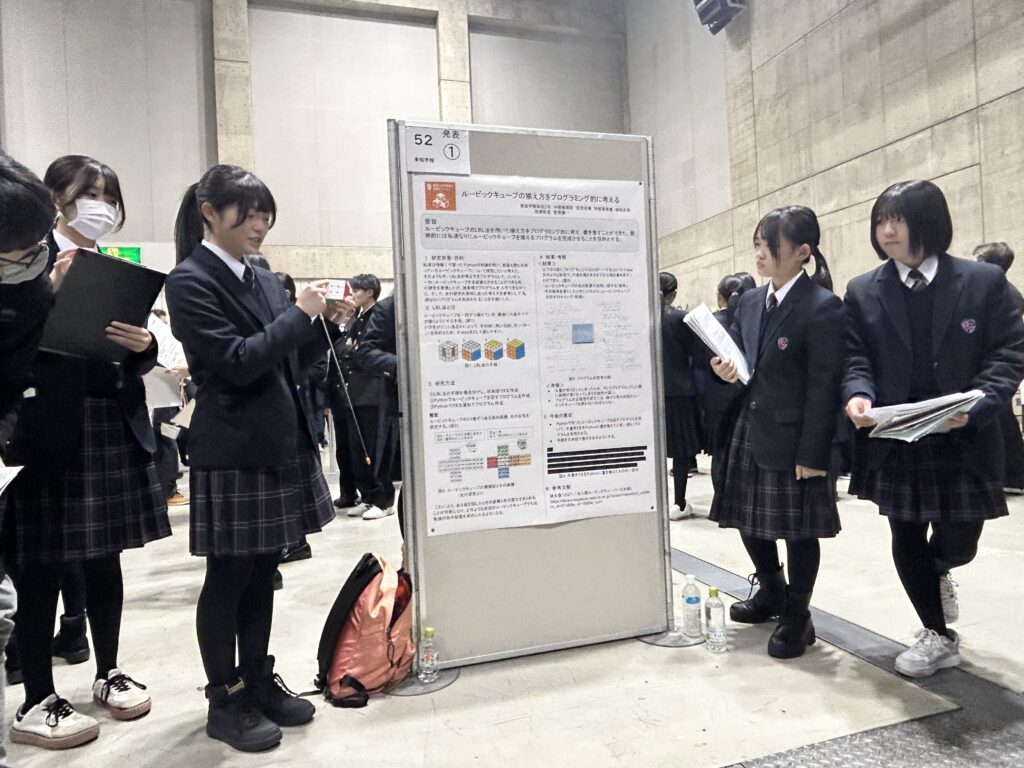

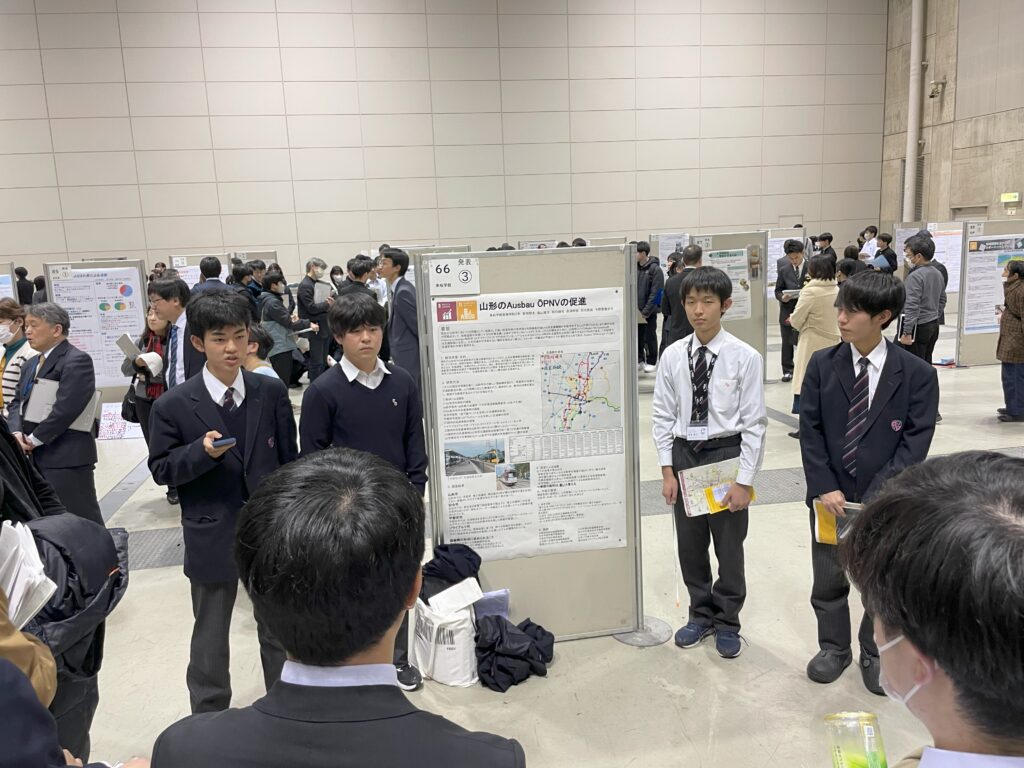

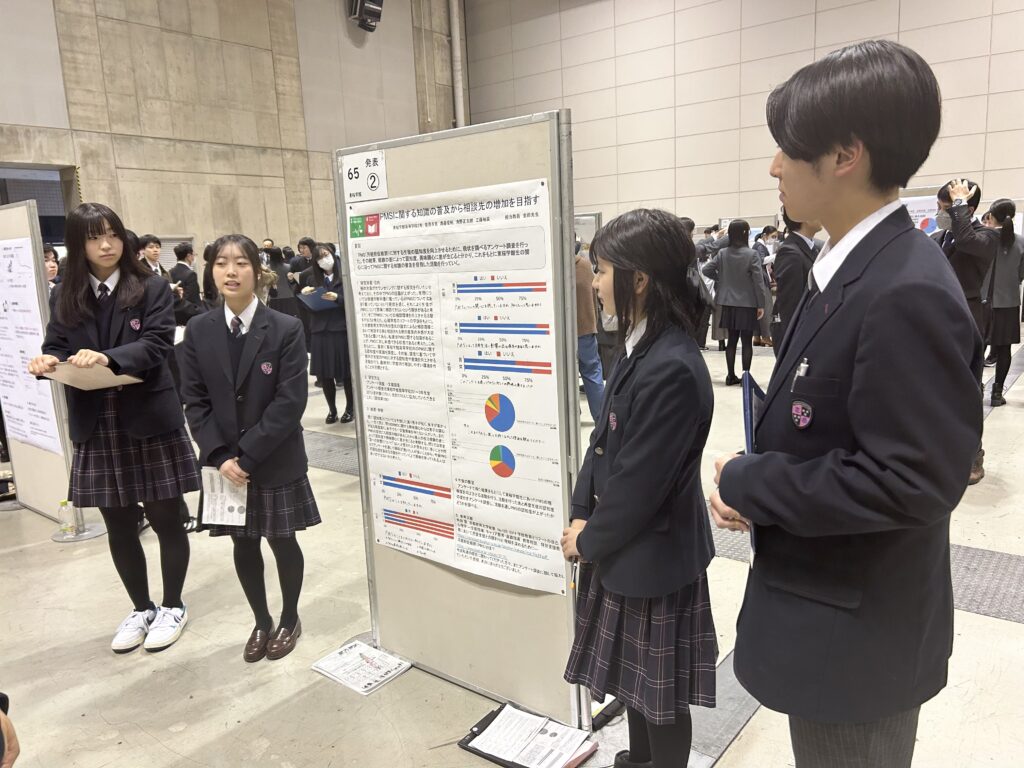

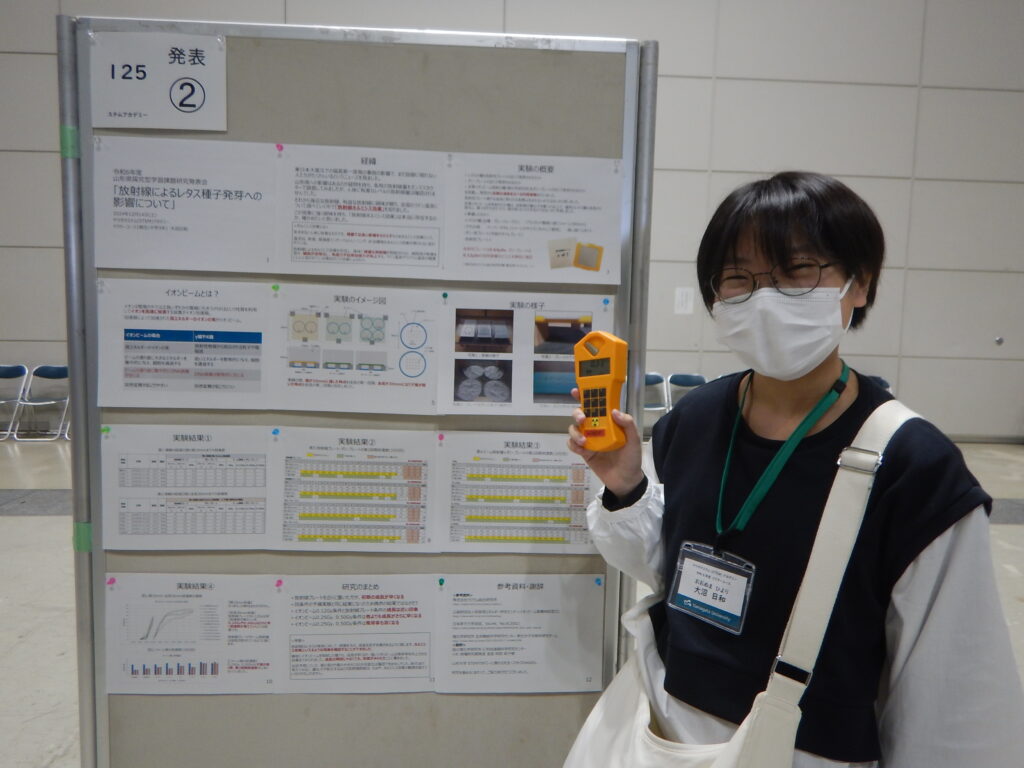

令和6年12月14日(土)に山形国際交流プラザ山形ビッグウイングで令和6年度山形県探究型学習課題研究発表会が山形県教育委員会と山形県高等学校文化連盟科学専門部の主催で開催されました。本校からは科学専門部の部に3テーマ、一般の部に2年次のSS総合探究Ⅱの中間発表会を経て選ばれた7つの代表のグループが、さらに本年度は中学3年生から2つのテーマで参加して発表を行いました。当日は、それぞれのグループが熱の入った発表を行い、多くの観衆を集めていました。その中で、科学専門部の1つのグループが県2位に相当する優秀賞を受賞し、来年度、香川県で行われる全国高校総合文化祭科学専門部への出場が決まりました。さらに、中学3年生の大沼日和さんが一般の部で県2位に相当する山形大学小白川キャンパス長賞(理系部門)を受賞することができ、一般の部の数学・情報部門で1つのグループが優秀賞、化学・地学部門と教育部門で2つのグループが優良賞を受賞することもできました。

〇優秀賞 科学専門部の部 「忌み嫌われる植物の可能性~セイタカアワダチソウの将来的有用性~」

〇山形大学小白川キャンパス長賞 理系部門(生物・農学・医療部門)*中学3年生(ステムアカデミー)一般の部 「放射線によるレタス種子の発芽への影響について」

〇優秀賞(数学・情報部門) 一般の部 「ルービックキューブの揃え方をプログラム的に考える」

〇優良賞(化学・地学部門) 一般の部 「地元のメノウから岩絵具をつくる」

〇優良賞(教育部門) 一般の部 「作成したすごろく教材を使った授業を通して、発達障害への理解を深める」

科学専門部の部「忌み嫌われる植物の可能性~セイタカアワダチソウの将来的有用性~」

科学専門部の部「コマを長く回したい」

科学専門部の部「水分ストレスを与えることによる糖度の変化」

一般の部(数学・情報部門)「ルービックキューブの揃え方をプログラム的に考える」

一般の部(生物・農学・医療部門)「切っても切っても再生する!ツルマンネングサの再生能力について」

一般の部(生物・農学・医療部門)「エチレンと光条件を活用した豆苗の栽培改善に関する研究」

一般の部(化学・地学部門)「地元のメノウから岩絵具をつくる」

一般の部(教育部門)「作成したすごろく教材を使った授業を通して、発達障害への理解を深める」

一般の部(社会科学部門)「山形の Ausbau ÖPNV」

一般の部(人文科学・国際関係部門)「PMSに関する知識の普及を通して相談先の増加を目指す」

一般の部(化学・地学部門)「果物電池を用いて日常生活に生かせる発電を目指す」※中学3年生

一般の部(生物・農学・医療部門)「放射線によるレタス種子の発芽への影響について」※中学3年生(ステムアカデミー)

2025-02-10T10:04:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

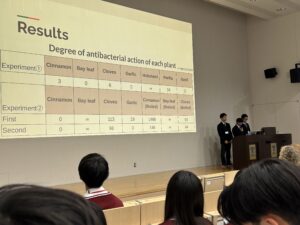

10月26日(土)、本校2年次生の渋谷水翔さん、中村亘さん、齋藤大寿さんの3名が、東海大学付属高輪台高等学校SSH成果発表会(International SSH Presentation Seminar 2024)に参加し、英語による口頭発表(“Easy Ways to Create a Disinfectant from Spices”)を行ってきました。この発表会には、タイからパヤオ大学附属校、マハーサーラカーム大学附属校の2校が併せて約150名参加している他、国内から新潟県立新発田高等学校と福井県立若狭高等学校からの参加がありました。参加校それぞれによる学校紹介に始まり、午前中は口頭発表、午後からはポスター発表が行われ、その質疑応答も全て英語で行われました。タイの生徒たちの研究のレベルの高さに驚きつつ、自分たちの研究に近い研究を行っている他校生徒との情報交換もでき、充実した研究発表になりました。

2025-01-15T10:02:29+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月16日(水)にSSH校である県立酒田東高校の課題研究中間発表会がありました。本校から発表者7名(ポスター発表2本)の生徒が参加してきました。

酒田東高校では、本校のほかに致道館から2本、酒田南から2本、酒田西から1本の発表があり、また見学者として地元の中学生の参加があるなど、とても活気のある発表会でした。本校生徒にとって外部で発表することは今回が初めてでしたが、大きな声で堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。

本校代表として発表した生徒(全員高校2年次生)

紺野ゼミ「おいしい豆苗をつくる!~光とエチレンが豆苗に与える効果~」吉田舞央さん、高橋みずきさん、伊藤はみ菜さん、鈴木竣大さん

寒河江ゼミ「新庄まつりはなぜ続くのか」芦原章悟さん、鈴木菜々心さん、戸津珀さん

2025-01-15T10:02:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和6年8月3日(土)から5日(月)にかけて、岐阜県大垣市の岐阜協立大学にて行われた「清流の国ぎふ総文2024」に探究部員を含む高校3年生3名が本校では初めて参加し、発表しました。

本校からは、『熱電変換素子の展性・延性加工による熱電能への影響』について研究していたチームが参加しました。生徒たちは、SS総合探究Ⅱのゼミ活動や探究部の活動の中で研究を重ね、昨年12月の山形県探究型学習課題研究発表会において県優秀賞を受賞し、その後も東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会や他のSSH校における成果発表会などで経験を積み、その都度助言を頂き自分たちの研究をブラッシュアップしてきました。

初日から2日目午前は研究発表を行い、講師の先生方から講評をいただきました。また、参加生徒は、他校の生徒の発表を拝聴する際も、発表者の説明に聞き入り、積極的に質問をしていました。2日目午後の巡検では「岐阜かがみがはら航空宇宙博物館(通称、空宙博そらはく)」に行きました。こちらは本格的な航空と宇宙の展示を兼ね備えた国内唯一の専門博物館で、実機41機、実物大模型15機の計56機が展示されています。展示ブースでは、地元の高校生による丁寧な説明があり、その後紙飛行機作りのワークショップで楽しみました。最終日は、生徒交流会において、学校オープンの班編成の下で、クイズ大会で盛り上がり、交流を深めました。最後に、岐阜協立大学教授の森誠一氏による「”郷土財”としての生物多様性とその保全」という記念講演で幕を閉じました。来年度は、香川県で全国総文祭が開催されます。本校として、再び参加できるよう、今後も研鑽を積んでいきたいと気持ちを新たにした3日間でした。

2025-02-26T09:06:09+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和6年8月7日(水)と8日(木)に、兵庫県神戸市の神戸国際展示場にて行われた「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に高校3年生3名が参加し発表しました。今年度は国内231校が参加した盛大な発表会となりました。

本校からは、『大根の皮に含まれるCNFのより簡単な抽出・解繊方法の検討』について研究していたチームが参加しました。生徒たちは、校内での発表のみならず、つくばサイエンスエッジ2024発表会や他県のSSH校における成果発表会などで経験を積み、その都度助言を頂きました。また、本校と連携協定を結んでいる山形大学理学部の栗山恭直教授の協力もいただき、研究を深めてきました。

当日は、多くの参加者の方から様々なアドバイスや講評をいただきました。また、参加生徒は、他校の生徒の発表を拝聴する際も、発表者の説明に聞き入り、積極的に質疑を交わしていました。最後には、質疑で物足りず持論をぶつけて熱く議論する生徒もいました。やはり発表会は、オンラインなどではなく、対面で直接コミュニケーションを図るところに醍醐味があると実感した2日間でした。

参加生徒の感想

まず、研究のレベルの高さを感じた。参加する人たちは全員学校代表というだけあって研究を熱心に取り組んでいる様子がポスターや発表に表れていた。わかりやすく説明するための装置やサンプル、顕微鏡などを持ってきている発表者もいて、発表を見る人にも自分たちの研究に興味を持ってもらおうとする姿勢が感じられ、同世代で真剣に研究と向き合っている人たちがいることをとても嬉しく思い、私も大学で研究する時に頑張ろうと感化された。また、この発表会で1番楽しかった時間は質疑応答の時間である。質問はある程度研究内容を理解した上で生じるものであるため、発表を見る人が私たちの研究の話に耳を傾け理解してくれたことが嬉しかった。そして何より、その対話を通してもう一段階上の研究をともに考えられたのが楽しかった。私の中で研究は区切りがついたと思っていたがまだ余地が残っていたので、もっと時間があればもっと研究したかった。

今回参加したSSH生徒研究発表会は、今まで参加したどの発表会よりも規模が大きくレベルも高いものだった。始まる前は周りの高度な研究や難しい用語に圧倒されてしまったが、予想以上に自分たちのテーマに興味を持ってくださる審査員や他校の方が多く、自信を持って発表することができた。また、自分たちの考察が至らなかった点において、専門としている方や過去に同じような研究をした方と議論することができ、充実した2日間になった。

他校の発表は同い年なのが信じられないくらいレベルが高く、熱意に溢れていて刺激的でした。テーマも多様で身の回りに探究の余地があるものはたくさんあると感じたのと同時に、探究の面白さに気づけました。ポスター発表では意外と多くの方に聞いて頂き、またアドバイスを頂けて嬉しかったです。約一年半一生懸命やってきた成果を出せたと思います。

ポスター発表審査の様子

会場前での記念撮影

2025-01-15T10:19:35+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校