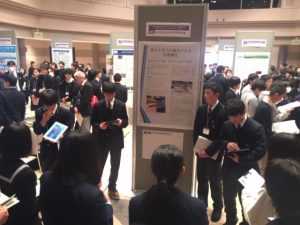

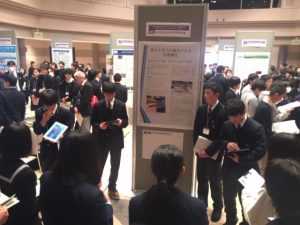

平成31年1月24日(木)~25日(金)、仙台市の日立システムズホール仙台を会場に、東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会が開催されました。本校からは、口頭発表1テーマ、ポスター発表2テーマの発表者2年次生9名、および見学希望1年次生12名の計21名の生徒が参加しました。

当日は、東北6県のSSH指定17校が一堂に会し、各校を代表とする研究発表を行いました。本校生徒も前日ギリギリまで準備した内容を、精一杯のプレゼンテーションを通して紹介し、活発な質疑応答が行われました。また、見学を希望した1年次生たちも他校の生徒さんから大変刺激を受けて、今後の自分たちの研究活動に意欲を燃やし始めたようです。発表を通して、研究の新たな課題や方向性を見出すことができた大変有意義な発表会でした。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月28日(金)、東京大学伊藤謝恩ホールを会場に、Mono-Coto Innovation 2018〈FINALIST〉決勝大会へ、小山田琢朗さん(高2)が出場し、見事に第2位となり入賞しました。この大会の詳細は、下記ホームページよりご覧ください。

Mono-Coto Innovationホームページへ

校種を越えた全国の仲間と協働して、人が抱える様々な困りごとを発見し、それを解決するためのアイデアを考え、そのアイデアを実際に企業と協力してプロトタイプ作りに挑戦しました。地区大会を勝ち抜いた全国8チームが出場し、小山田さんは、最終発表チームでした。

残念ながら優勝は逃したものの、全国の舞台でプレゼンテーションを行い、認めたもらうことが出来た大変貴重な経験になりました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月28日(金)、東京大学伊藤謝恩ホールを会場に、Mono-Coto Innovation 2018〈FINALIST〉決勝大会へ、齋藤花楓さん(中3)が出場しました。

中学生・高校生で学校の枠を越えてチームを組み、選択した企業チームに対して、「デザイン思考」を学びながら、課題の発見・プロトタイプ制作を行い発表しました。

なお、「デザイン思考」は、本校の未来創造プロジェクト(総合的な学習の時間の名称)に取り入れ、生徒全員が学んでいます。

決勝大会には8チームが出場し、トップバッターとしてのプレゼンテーションでした。

結果は第3位以内に入賞できませんでしたが、高校生と一緒にチームを組み、堂々と発表しました。よい経験となりました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月27日(木)、さくらんぼタントクルセンターを会場に行われた「数学チャレンジカップ in ひがしね」に初出場しました。

中学生の部は、中学2年生のみを対象としています。(昨年度もエントリーしましたが、インフルエンザ流行のため中止となりました。)

結果は以下のとおりです。おめでとう!

優 勝:14班 東桜学館中(九十・小椋・高橋若・松本)

準優勝:17班 東桜学館中(山本・早坂・工藤)

第3位:18班 東桜学館中(髙宮・安達・布川)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月15日(土)、山形県探究型学習課題研究発表会が、山形国際交流プラザにて行われました。

昨年度までは山形県サイエンスフォーラムとして、科学系の発表会でしたが、今年度からは探究型学習の成果発表の場として、文理問わず様々な研究テーマの発表会となり、総発表テーマ106、発表者303名、事前申し込み見学者も300名以上の大規模な発表会となりました。本校からは、自然科学部2テーマ、2年次のSS総合探究Ⅱから8テーマ、そして山形サイエンスアカデミー生として中学生から1テーマの合計11テーマが参加しました。

一般の部、地学・数学・総合分野において、テーマ「子どもが安全に使える色鉛筆を野菜を使ってつくれるか」が優秀賞を受賞しました。また、科学専門部の部、地学分野において、テーマ「WBGTと熱中症の関係」が優良賞を受賞しました。

発表したすべてのテーマにおいて、多くの高校生や専門家の先生方との質疑応答・アドバイスを通して、今後の探究活動の方向性や課題が明確になりました。発表会後、参加した生徒は皆、充実感と再始動への熱意に溢れていました。それぞれが一層研究を深める決意と、様々なコンテストや発表会への参加意欲を固めた一日となりました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月2日(金)に開催された英語ディベートの県大会に、本校のSS総合Ⅱの授業で英語ディベートのゼミを受講していた生徒たち2チーム(各チーム6名)が参戦してきました。新聞などで、既に3位に入賞したことは報道されていましたが、こちらでの報告が遅れた理由は全国大会の出場の可否が不明だったためです。この全国大会は出場校数が決まっているので、各予選の結果によっては第3代表決定戦で勝った本校のチームが参加できる可能性が残っていました。結果としては、残念ながら参加はできないとの連絡が事務局から16日に入りました。

今回の県大会はこれまでの県大会では最多の、12校23チームが参戦していました。山形東高校、山形南高校をはじめとする進学校がひしめく中で、勝ち上がった準決勝では、判定で負けはしたものの、多くの英語教員やALTからも称賛と励ましの言葉を頂きました。悔しさで涙を流しながら戦った第3代表決定戦でも、最後まで集中力を維持し、勝利することができました。今後の生徒たちのますますの活躍を期待しています。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月17(土)に山形県教育委員会主催の「郷土yamagataふるさと探究コンテスト」の発表会が、東根市のさくらんぼタントクルセンターにおいて開催されました。この発表会は、自分たちが生活する地域を題材にして、調査や研究を行った活動を発表するもので、一次審査を勝ち抜いた学校(小学校3校、中学校2校、高校6校)による最終プレゼンが行なわれました。本校からは高校2年次の佐藤幸香さんがSS総合探究Ⅱで年間を通して探究している「村山市における産後ケアの課題とは」についてまとめ、堂々と発表を行いました。本校としてこの大会に応募するのは初めてでしたが、結果は優秀賞を獲得しました。次年度も、佐藤さんに続く研究がどんどん出ることを期待します。

佐藤幸香さんの発表(補助は奥山彩花さん) 質疑応答の様子

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月21日(土)、第8回科学の甲子園山形県大会が本校を会場に開催され、2年次生の選抜チーム8名と自然科学部チーム8名(2年次生6名、1年次生2名 )が出場しました。開会式では本校Aチームリーダー細矢康平君が選手宣誓を務めました。

競技は筆記競技と2つの実技競技でした。筆記競技は、物理、化学、生物、地学、数学、情報の各分野の問題を6人で協力して解いていくものです。しっかり解けたところ、全く手が出なかったところ様々でしたが、全力で問題に取り組んでいました。実験系実技競技は、3人が実際に実験を行い、問われた内容に答えるものでした。データの取り方を工夫し、課題解決に取り組んでいました。総合系実技競技では、事前に課題が公開され、準備した設計図をもとに、制限時間内に改めて3人で装置を製作し、コンテストに臨みました。コンテストでAチームは順調に点数を獲得できたものの、Bチームは装置が思い通りに動作せず得点を伸ばすことができませんでした。

競技の結果は、筆記競技と総合系実技競技で大きな得点を獲得したAチームが3位入賞を果たすことができました。

各競技を通して、改めて科学に対する考えを膨らませる良い機会になりました。以下に生徒の感想を記載します。

科学の甲子園での総合系実技競技の問題は何度も製作、実験、考察を行い本番で設計図通りに製作できたと思います。事前準備を行った際にある程度構想を練って実際に作る作業を行ったことはとても良かったと思いました。頭でどれだけ考えても作ってみると思ってもいなかったところから新たな問題がわかってくるので作ることが大切だと思いました。また事前に作っておくと問題が発生したときに実際に飛ばしたり、見たりして対策や改善案が考えやすかったです。そのおかげで本番では安定して飛ばすことができ、高得点を得ることができました。

科学の甲子園での総合系実技競技の問題は何度も製作、実験、考察を行い本番で設計図通りに製作できたと思います。事前準備を行った際にある程度構想を練って実際に作る作業を行ったことはとても良かったと思いました。頭でどれだけ考えても作ってみると思ってもいなかったところから新たな問題がわかってくるので作ることが大切だと思いました。また事前に作っておくと問題が発生したときに実際に飛ばしたり、見たりして対策や改善案が考えやすかったです。そのおかげで本番では安定して飛ばすことができ、高得点を得ることができました。

筆記競技では各々が分担した教科に取り組みました。私自身は化学を担当しました。問題を解いた印象としては、やや難しめの内容には注意書きが入っていて、本当に最低限の知識しか必要とせず、難しいと思うことなく落ち着いて問題を読み、想像力を働かせて問題に取り組めば解ける問題だったと思います。知らない情報だったとしても読めば解ける問題でした。

科学の甲子園の感想としては、簡単で分かりやすいものを扱っている感じでも、思考力をフルに活用させて解くようにひねりが加えられている感じでした。落ち着いて読み解くことが大切と感じました。

(Aチームリーダー)

筆記競技において自分が確かに勉強した範囲から問題が出ていたにも関わらず、うまく言語化できない、自分が導いた解に確信が持てない、などの状況に陥り、詰めの甘さ、己の未熟さを再認識させられました。今回の反省を踏まえ、これからの科学の学習をより深いものにしていきたいと思います。

(Bチームリーダー)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

感動の受賞シーン

8月7~9日に神戸国際展示場において「平成30年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」が開催されました。

この発表会は、全国のSSH校の代表が一堂に会し、互いの研究の成果をポスターセッションの形で発表するものです。そして、各部門毎に優れた研究を選考し、6つの研究が参加者全員の前で披露されました。

本校からは、高校3年武田杏菜さん、横尾桜子さん、佐藤優華さんが、2年次の未来創造プロジェクトで取り組んだ『RENKON糸』のタイトルで発表し、「ポスター発表賞」(21校)を受賞しました。

RENKON糸チームは、H29年度には山形県サイエンスフォーラム(山形ビックウィング11月)、SSH東北生徒発表(秋田1月)、H30年度には高校生バイオサミットin鶴岡(慶應先端研7月)に出場し、審査員の先生方にアドバイスをいただきながら研究の質を高め、経験を積み今回の受賞に至りました。

また、一般参加として、高校2年の小林竜也さん、駒林郁哉さん、高校1年の佐久間雄輝さん、平田奈央弥さんが参加しました。参加した生徒は、他県のSSH校の生徒の発表等に大いに刺激を受け、今後の課題研究等の取組に対する意欲を新たにしました。

【発表者の感想】

SSH生徒研究発表会に参加したことで、いままで約2年間努力してきて良かったと思いました。想像以上に実験で結果を出すことが難しく、正確な値を出すために試行錯誤を繰り返してきました。そして、協力しあって諦めず研究してきた成果が「ポスター発表賞」受賞につながり良かったと思います。

他の学校の発表は面白く、興味深いものが多くてとても勉強になりました。

今まで研究にご協力いただいた先生方にこの場を借りて心より感謝申し上げます。

【参加者(2年)の感想】

今回のSSH生徒研究発表会を見学し、我々では想像がつかないほどの素晴らしい発想の研究を見ることができて、科学的思考についての視野が広がりました。また、海外の高校が日本に来ていて、グローバル社会を肌で感じることができました。そして、英語の大切さを身にしみて感じました。

【参加者(1年)の感想】

この3日間は初めての体験ばかりで、非常に有意義な時間を過すことができました。発表会では、私達にはとても思いつかないような他校の素晴らしいアイディアに圧倒され続けでした。それと同時に課題研究のテーマは身近なところに転がっていることも知りました。この経験はこれからの私達の研究活動をより豊かなものにしてくれると思います。

発表チーム(Renkon Girls)と来年以降の発表を目指す者チーム

発表ブースは大盛況でした。1日目午前2時間、午後2時間45分、2日目1時間の長丁場を3人一丸となり乗り切りました。見学者の4名も発表で受けた質問を記録して、発表者をサポートしていました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

8月6日(月)山形県教育センター講堂にて、科学の甲子園山形県大会事前講習会が行われました。これは、10月に本校を会場として実施される科学の甲子園山形県大会への出場を考えている県内の生徒たちが、本番を疑似体験することで、より具体的にイメージを深め、10月に臨むことができるようにと県教育センターが主催してくださった講習会です。

本校からは、自然科学部6名、2年の探究活動チーム5名の参加予定でしたが、前日の豪雨により交通網が閉ざされ、残念ながら2名参加できなくなりました。全体としても、同様に参加できない学校もあり、予定の半数程度の32名(5校)の参加となりました。しかし、参加した生徒は、課せられた課題に対して、熱心に取り組んでいました。

<生徒の感想>

・どう工夫するかを考えているうちに、あっという間に時間が過ぎてしまった。日々の授業やテストの問題とは異なる雰囲気を感じた。実験を効率よく行うには、チームワークが大切だと感じた。仲間と協力して気が付いたことを共有することが必要だと思う。

・普段はこのような学校で習う内容以上の問題に取り組むことがないので、新鮮で楽しかった。試行錯誤をしていく中で答えを導き出すことの難しさがよく分かった。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

科学の甲子園での総合系実技競技の問題は何度も製作、実験、考察を行い本番で設計図通りに製作できたと思います。事前準備を行った際にある程度構想を練って実際に作る作業を行ったことはとても良かったと思いました。頭でどれだけ考えても作ってみると思ってもいなかったところから新たな問題がわかってくるので作ることが大切だと思いました。また事前に作っておくと問題が発生したときに実際に飛ばしたり、見たりして対策や改善案が考えやすかったです。そのおかげで本番では安定して飛ばすことができ、高得点を得ることができました。

科学の甲子園での総合系実技競技の問題は何度も製作、実験、考察を行い本番で設計図通りに製作できたと思います。事前準備を行った際にある程度構想を練って実際に作る作業を行ったことはとても良かったと思いました。頭でどれだけ考えても作ってみると思ってもいなかったところから新たな問題がわかってくるので作ることが大切だと思いました。また事前に作っておくと問題が発生したときに実際に飛ばしたり、見たりして対策や改善案が考えやすかったです。そのおかげで本番では安定して飛ばすことができ、高得点を得ることができました。