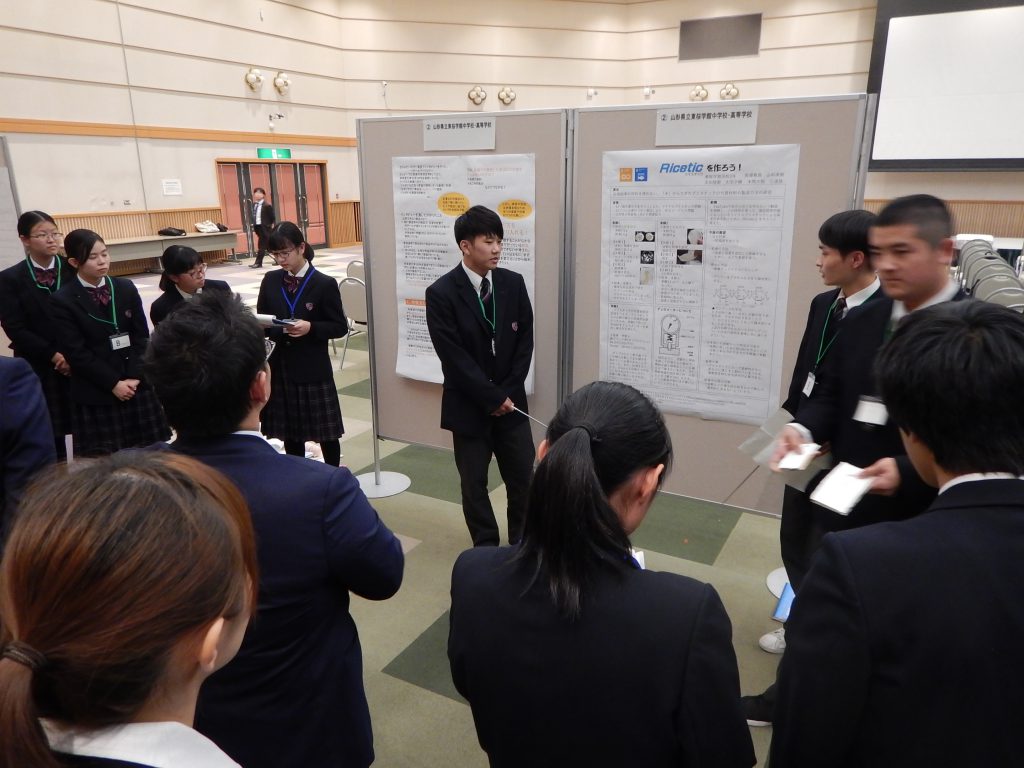

11月5日に開催された第1回ユネスコスクール北海道・東北ブロック大会に本校の中学3年生と高校2年生が参加してきました。一般社団法人グローバル教育推進プロジェクト(GiFT)の講演と実践大賞候補校の発表の後、ポスター発表で高校2年次の加賀咲莉杏さん、児玉 若奈さん、太田 夕暉さん、本間 大翔さん、三浦 晟さん、太田 陸都さんが、中学3年生の怡田 輝さん、尾崎楓華さん、深瀬南奈さん、奥山知佳子さん、菅野佑羽さん、植松千陽さん、冨岡桃佳さん、松浦侑花さんが発表を行いました。それぞれに聴衆の反応も良く、良い発表で、発表後のワークショップでは参加した先生方からたくさんのお褒めの言葉を頂きました。

2025-02-10T11:55:53+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

一般財団法人国際有機化学財団主催の『有機化学高校生講座』に高校1、2年次生合わせて12名が参加してきました。

山形県内の高校生合わせて70名以上が参加し、山形大学工学部を会場に開催されました。

次の4名の講師の先生方から、化学、中でも特に有機化学に特化したお話を聴いてきました。

プログラム

1.「これだけは知っておきたい有機化学の基礎」 講師 東京理科大学 教授 井上正之先生

2.「合成化学で機能を創る」 講師 東北大学理学部 教授 滝宮和男先生

3.「化学の目からがんを考える」 講師 大阪大学 教授 深瀬浩一先生

4.「国際周期表年を機に共有したい『一家に1枚周期表』に込めた思い」講師 京都大学 名誉教授 玉尾晧平先生

講師の先生方は、高校生にもわかりやすく話してくださり、生徒の化学への興味関心が深まる内容でした。

以下、参加した生徒の感想です。

・今回の講演を聞き、有機化学についてより深く学ぶことができた。特に印象に残っているのは2番目の講演で有機合成によってスマホの画面や太陽光発電などに応用されていることを知りとても驚いた。自分は山形大学高分子有機材料工学科を目指していて、この講座を通して化学にさらに興味を持ち、これから勉強に力を入れていこうと思った。また、化学によって私たちの生活は支えられていて化学の大切さを知ることができました。今後も普段の生活と化学をたまに結び付けて思い出してみようと思いました。今後もいただいた周期表を折にふれてみていきたいです。(2年)

・今回の講演から「化学」というジャンルでもさまざまな方向があるのだとわかりました。考え方が似ていてもどのようにして活用するのか、また需要によっても大きな違いが生じてくることに驚きました。講演の中での瀧宮先生がおっしゃった世界が求める「化学」のあり方が変化しているという言葉が特に印象に残りました。少し前までは人が最優先の考えが求めるものでしたが、近年は環境や資源への配慮も要求されるものが多くなり、研究者も物事への取り組み方を変えざる得ないため大変だと感じました。また、玉尾先生の講演から化学をより身近に感じるとともにアボガドロ定数のすごさを実感しました。今回のことから化学の興味がより一層湧き将来この道に進みたいと思いました。(2年)

2025-02-07T10:26:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2019年9月23日(月・祝)、日本マイクロソフト社にて「Minecraftカップ2019全国大会」が開催され、「審査員賞」を受賞しました。

本大会は、子供たちが大好きなゲーム「マインクラフト」を題材にしたもので、プログラミング機能が追加された「教育版マインクラフト」を利用したものづくりコンテストです。

東桜学館高校12名・東根小学校4名の合同チーム「Souya channel」のメンバーが「スポーツ施設のある僕・私の街」というテーマに沿った作品をつくり、1次審査を通過しました。

全国大会には、本校代表者3名が参加し、東根市の国指定特別天然記念物「大ケヤキ」をイメージした作品が評価され、審査員賞・街づくり すずかん賞を受賞しました。

生徒は「作品が評価され良かった。また来年も挑戦したい。」とコメントしています。

リンク:マインクラフトカップ最終審査結果の発表

追記:10/9(水)、FM山形・福田アナウンサーより取材を受けました。

10/11(金)16時~ FM山形「マジフラ(MAGIC on Friday)」のコーナー「YAMAGATA YOMOYAMA STRY (16:19~)」にて放送されます。

是非お聴きください。

2025-02-07T10:52:42+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

公益財団法人テルモ生命科学振興財団主催のサイエンスカフェ(全国のスーパーサイエンスハイスクールの中から高校生を招待し、医工連携の最先端の施設での実習や講義を通じて、生命科学研究の魅力にふれる貴重な2日間)に、今年度は光栄にも本校が招待され、本校1年次生2名が参加してきました。全国13都道府県から29名の高校生が参加し、研究者を始め、他県の高校生や大学院生たちとの交流を通して 、これからの進路が見えてきた充実した2日間を過ごしました。詳細は、次のリンクをクリックしてください。

公益財団法人 テルモ生命科学振興財団HP へのリンク

実習の記念にもらったエコー画像のプリントアウト

真っ先に研究者に質問した自由討論

2025-01-16T12:25:39+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T11:56:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

去る9月22日(日)に名古屋の中京大学で開催された、第9回全国中学生英語ディベート大会に、北海道・東北から初めて本校の中学生が参加してきました。論題は”Japanese elementary, junior high and senior high schools should withdraw from school club activities.”です。しかも3回戦は当日発表の即興ディベートも行うというタフな大会で、渋谷教育学園渋谷中学、同幕張中学、筑波大学付属駒場中学など22チームが参加する大会です。初参加ながら17位と健闘し、日本のトップレベルの中学生と試合と交流を楽しんできました。

2025-02-10T11:56:46+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館中学校では、毎年、山形県統計グラフコンクールに応募しています。今年も、たくさんの生徒が入賞し、学校としても最優秀賞(学校賞)をいただきました。なお、入選以上の生徒の作品は、総務省が主催する統計グラフ全国コンクールに出品されます。

R010906県統計グラフコンクール(山形新聞)

2025-02-10T11:57:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和元年8月7日(水)~8日(木)、神戸国際展示場にて行われたスーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会に発表者3名、見学者2名の生徒が参加してきました。今年度は、国内218校、海外10か国23校、参加者およそ4,500名による大規模な発表会となりました。

本校からは、「口に入れても安全な色鉛筆の芯を作る」というテーマの女子3人グループが参加しました。彼女たちは、校内での発表は勿論のこと、外部発表会においても、昨年度の山形県探究型学習課題研究発表会におけるポスター発表から始まり、東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会などで経験を積みながら、その都度助言を頂きました。更に、研究機関等の協力を得ながら、ますます研究を深めてきました。当初は、クレヨンのような試作品でしたが、最終的には、木材加工した枠に注入し、色鉛筆風の試作品を完成させ、本発表会に臨みました。

当日は、聴衆者が絶えることなく、ポスター発表は大盛況でした。

また見学生徒も、他の学校の説明に聞き入り、積極的に質疑を交わしていました。

【参加生徒の声】

・相手に伝わりやすいように、目を見たり、身振り手振りを加えつつ、相手に合わせて発表した。質疑応答では、積極的に答え、理解してもらえるような応答を心掛けた。(発表者)

・実際に食べたことを伝え、そこから質問が生まれるような会話をつくった。はちみつロウの説明では、ほとんどの人がはちみつの甘さをイメージしていたようで驚いていた。(発表者)

・私たちの研究段階では、まだ誰かに提供することはできないが、これから先引き継いでくれた世代で完成品にすることができるなら、地域の方々に実際に使っていただきたいと思う。(発表者)

・どの発表も「いかに相手に伝わるか」について努力をしていることが分かり、プレゼンテーションの際は分かりやすく説明する責任が大事だと感じた。ICT機器の活用については、自身の発表の時にも生かせると思った。(見学者)

2025-01-16T12:26:47+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

「やまがたイノベーションキャンプ」の最終日である8日は、前日に選ばれた11チームが、高度技術研究開発センターに場所を移し、審査員や関係行政担当者の方々を含む全体の前で発表しました。東桜学館からは、2チームが発表し、東根市の農産物をもっと知ってもらうためのアイデアや東根市と天童市がコラボして地域を盛り上げていくアイデアなどをビジネスモデルとして提案しました。

2025-02-10T11:57:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

8月5日〜8日、山形市JA協同の杜において「やまがたイノベーションキャンプ」が開催されています。

3日目の7日は、チーム毎にアイデアを出し合いながらテーマについて検討した内容を3会場に分かれて発表する予選プレゼンが行われました。

最終日の8日は、その中から選ばれた10チームが高度技術研究開発センターに場所を移し、全体の前で発表する本選プレゼンが行われることになっています。東桜学館からは、2チームが本選プレゼンに選ばれ、リベンジマッチに2チームが選ばれました。(リベンジマッチに選ばれた6チームの中から1チームが本選プレゼンに選ばれます。)

何事にも果敢に挑戦する学館生。明日も頑張ろう!

やまがたイノベーションキャンプ

2025-02-10T11:57:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校