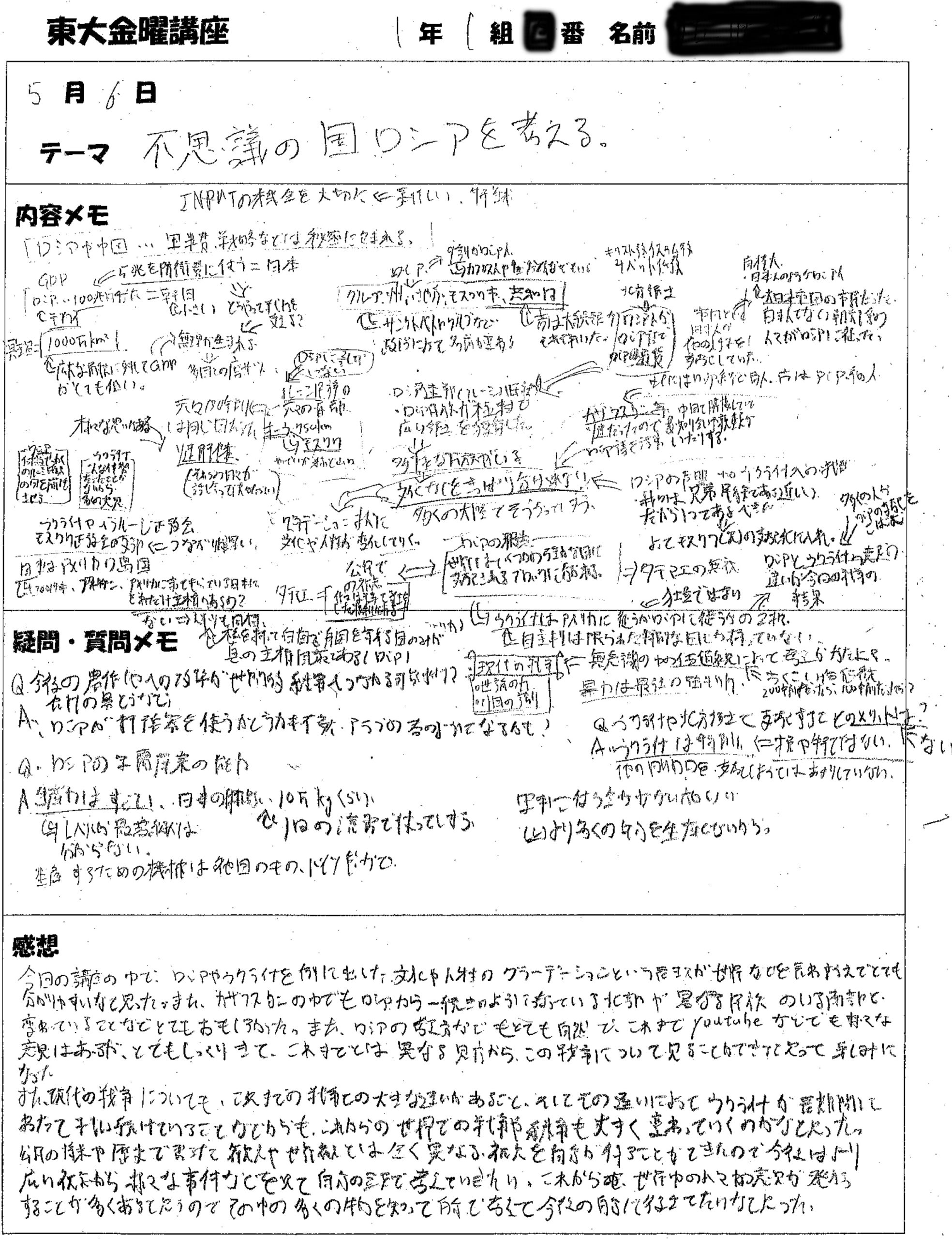

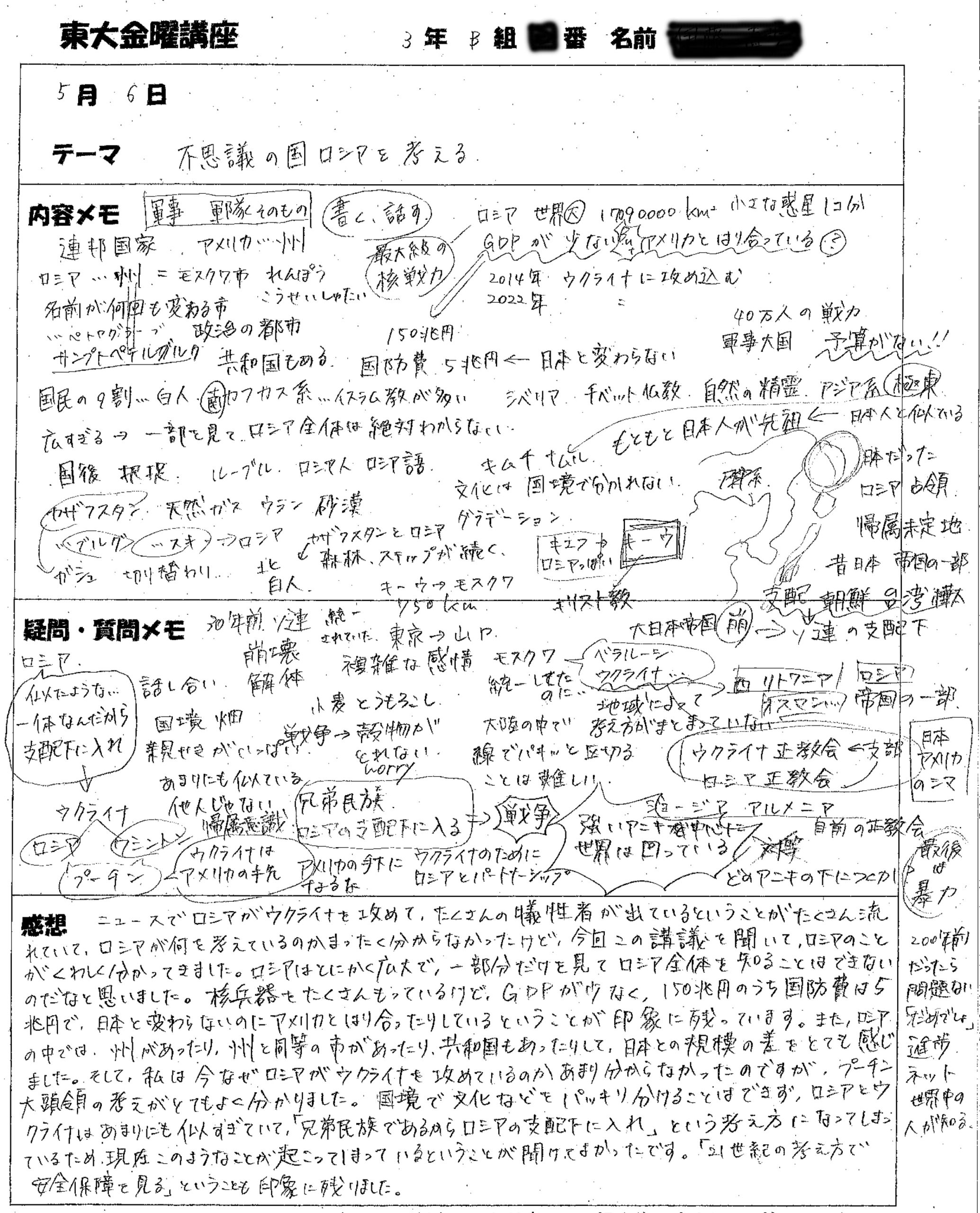

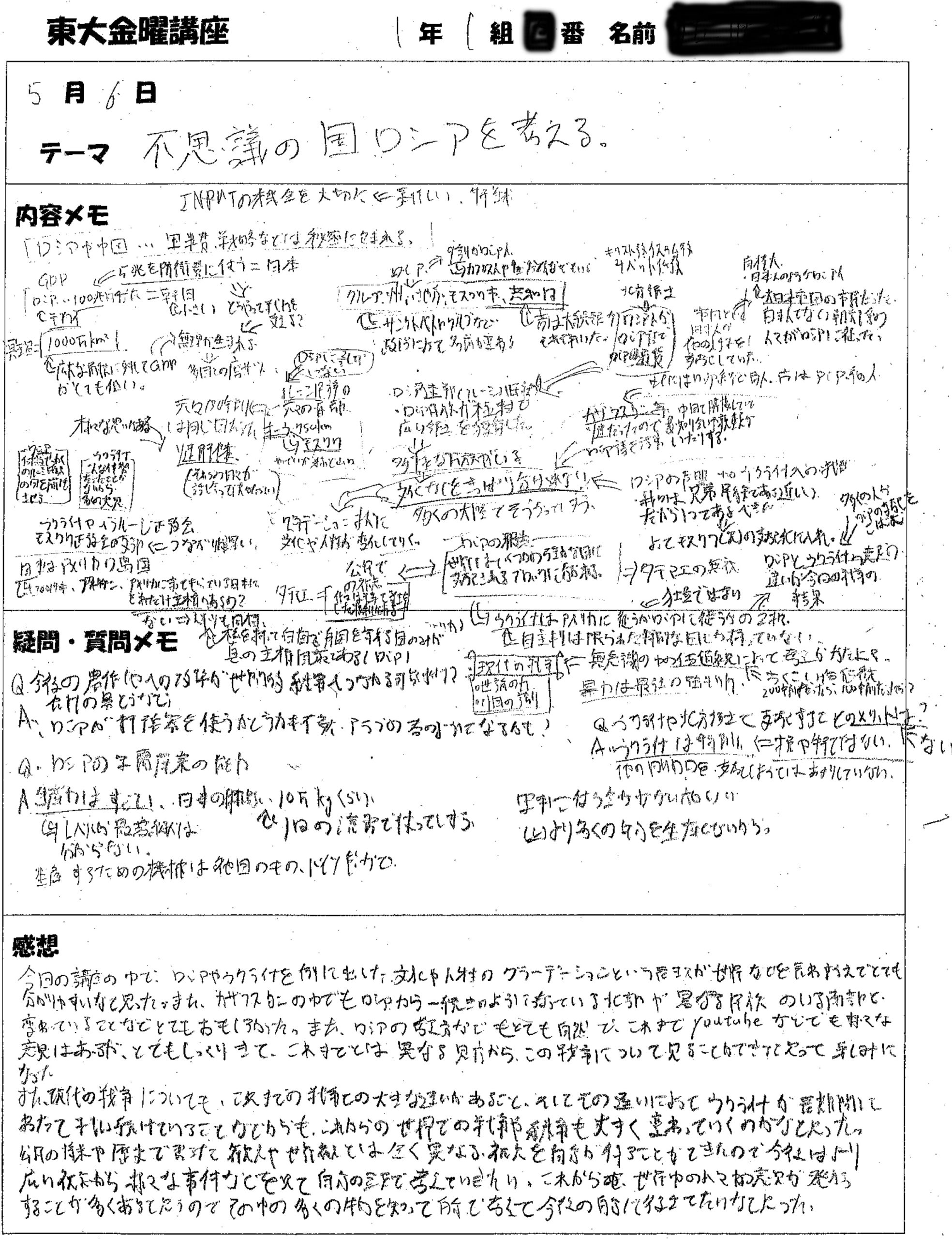

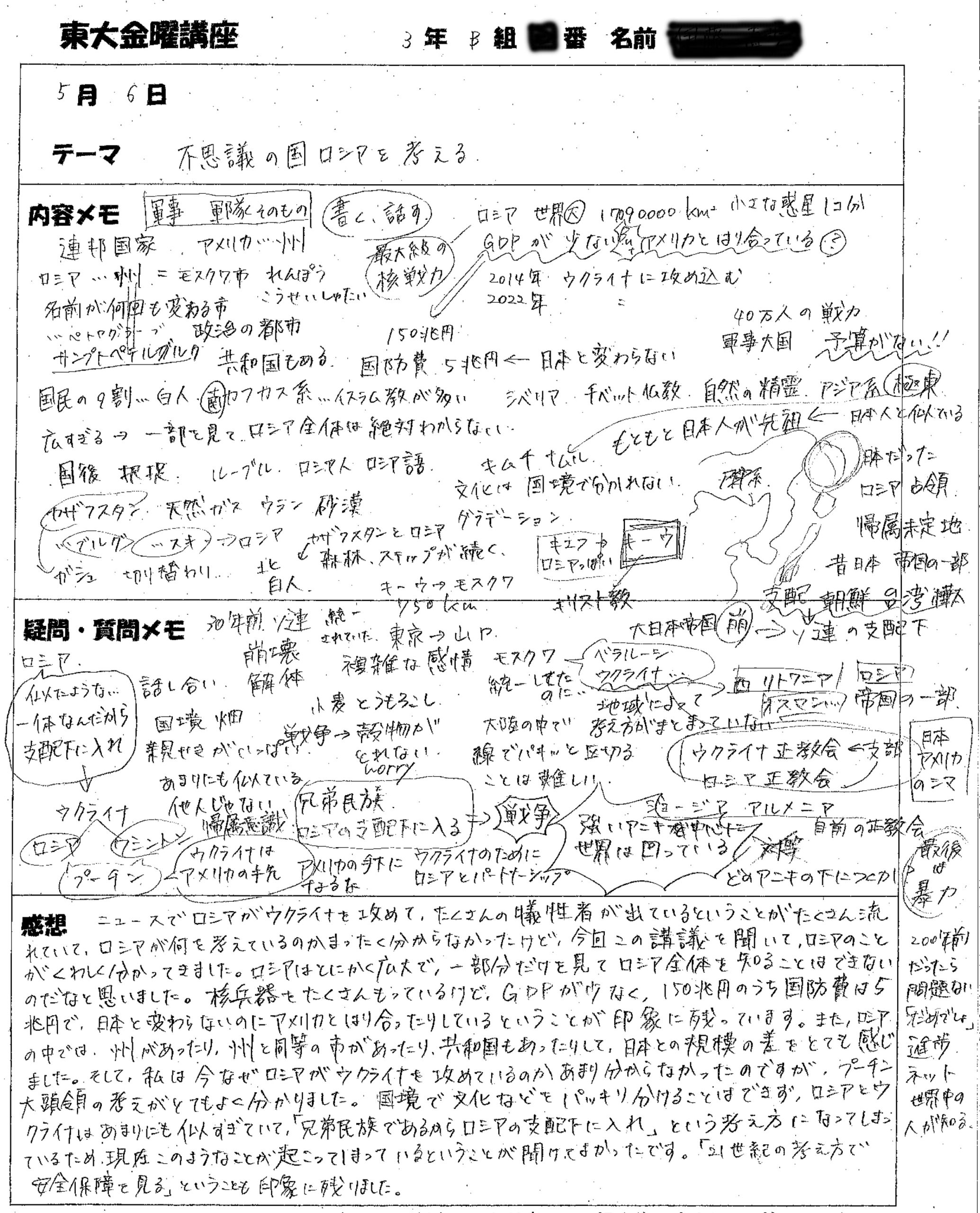

5月6日(金)に,今年度2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「不思議の国ロシア」と題し、小泉 悠先生(東京大学 先端科学技術研究センター・専任講師)がご講演くださいました。ウクライナ侵攻のニュースの影響もあったのか、ゴールデンウィークの狭間にも関わらず、中学1年生13名、2年生8名、3年生8名、高校1年次58名,2年次1名が大講義室で視聴しました。「大陸が繋がっているから文化の区切りも絶対的ではない」、「北方領土の問題がなぜ進まないのかがわかった」、「プーチン大統領の発言などを根拠にした世界観を学ぶことができた」など、多くの生徒が世界観・価値観が変容するような学びを得たようです。次回の開催は5月13日です。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

4月22日(金)に,今年度最初の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「海と科学と三陸と――地方にある高等教育・研究機関の役割――」と題し、峰岸有紀先生(東京大学 大気海洋研究所・准教授)がご講演くださいました。日程的な影響からか少人数ではありましたが、高校1年次6名,中学2年生2名,1年生2名が参加し,大学の役割と地域創生について考える良い機会となりました。次回は5月6日に、「不思議の国ロシアを考える」です。なお、中学生は講義が終わる18時半に退出可能で、高校生は質疑応答の様子を見ながら19時前に解散になります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

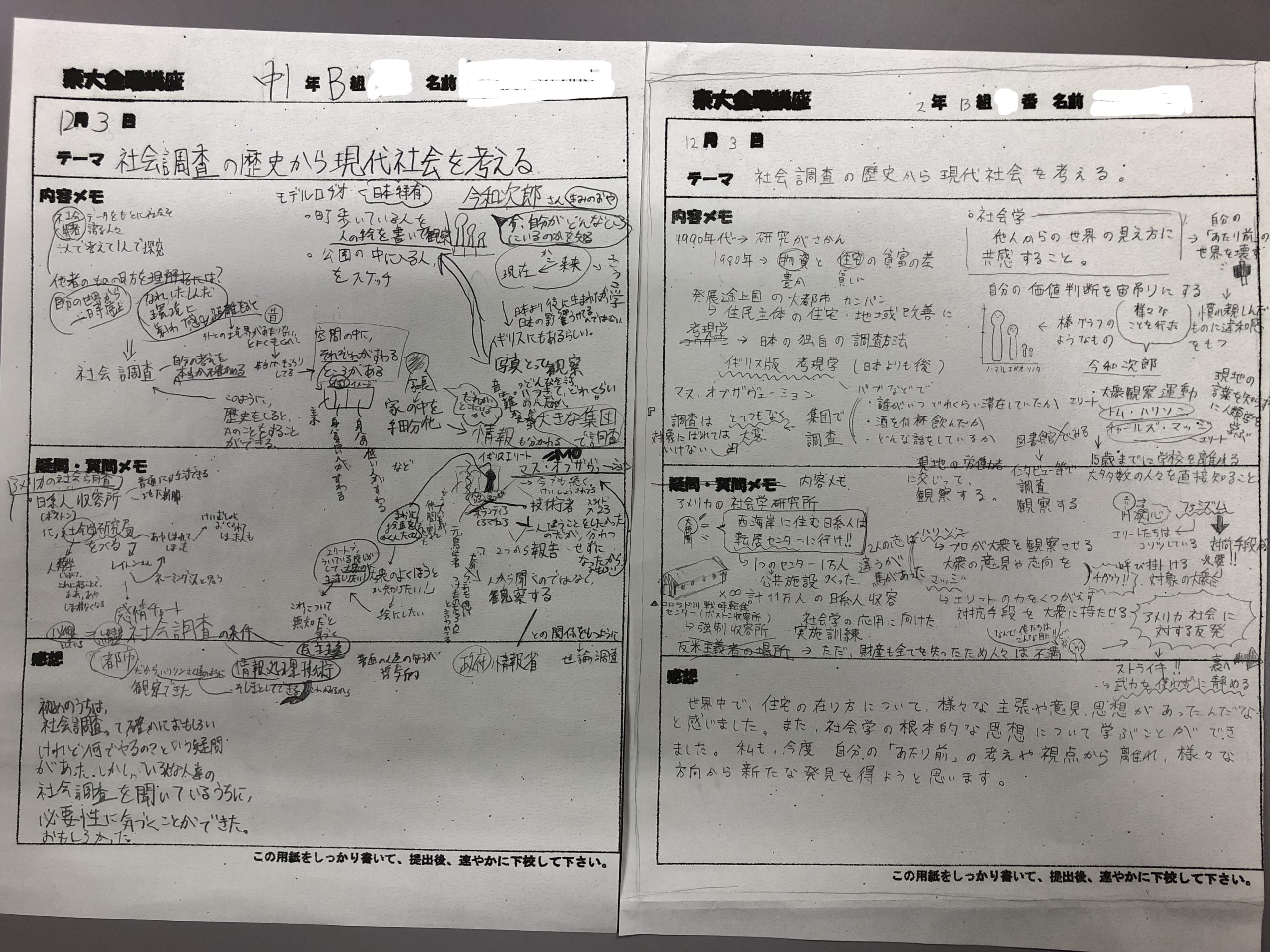

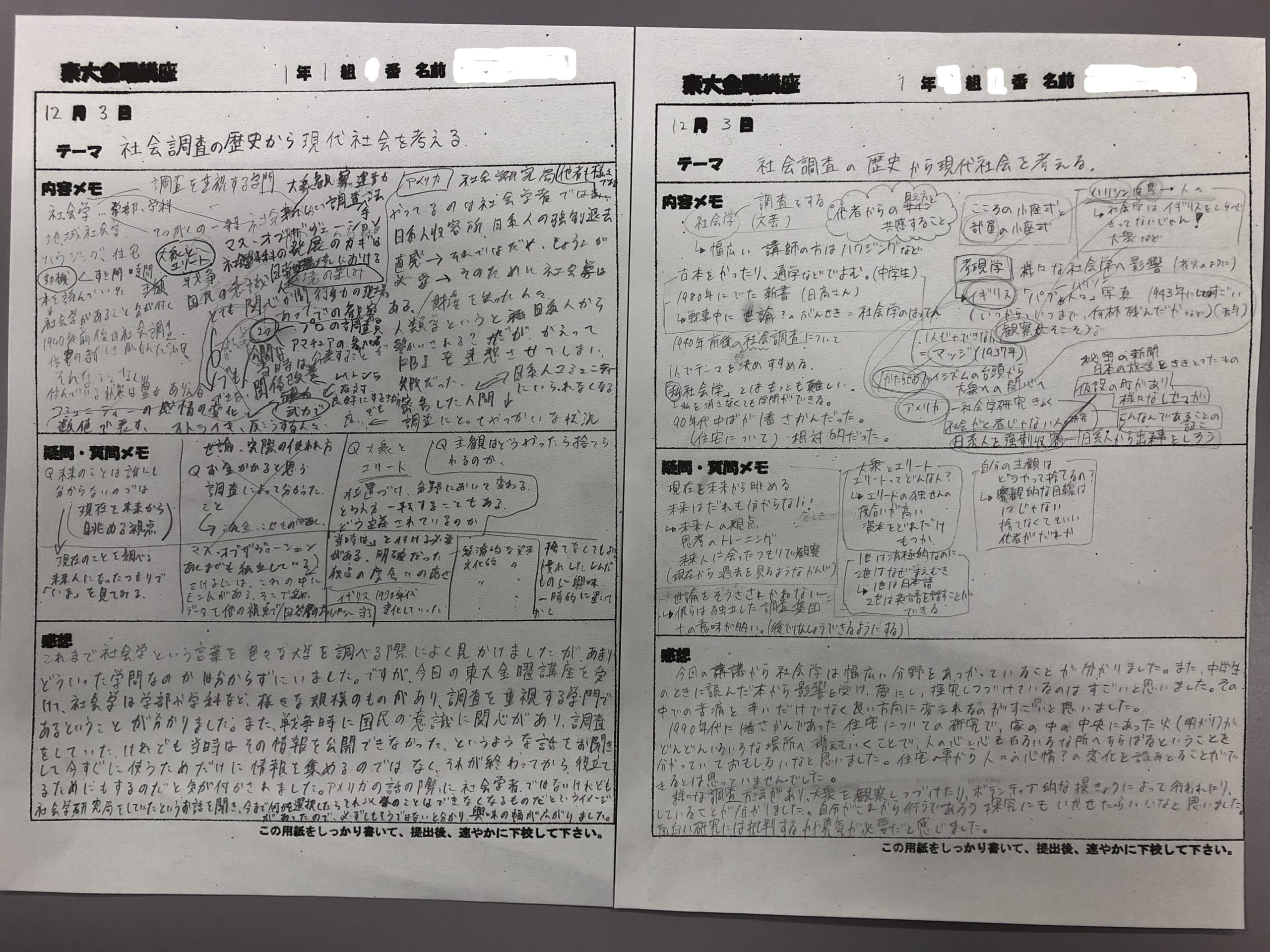

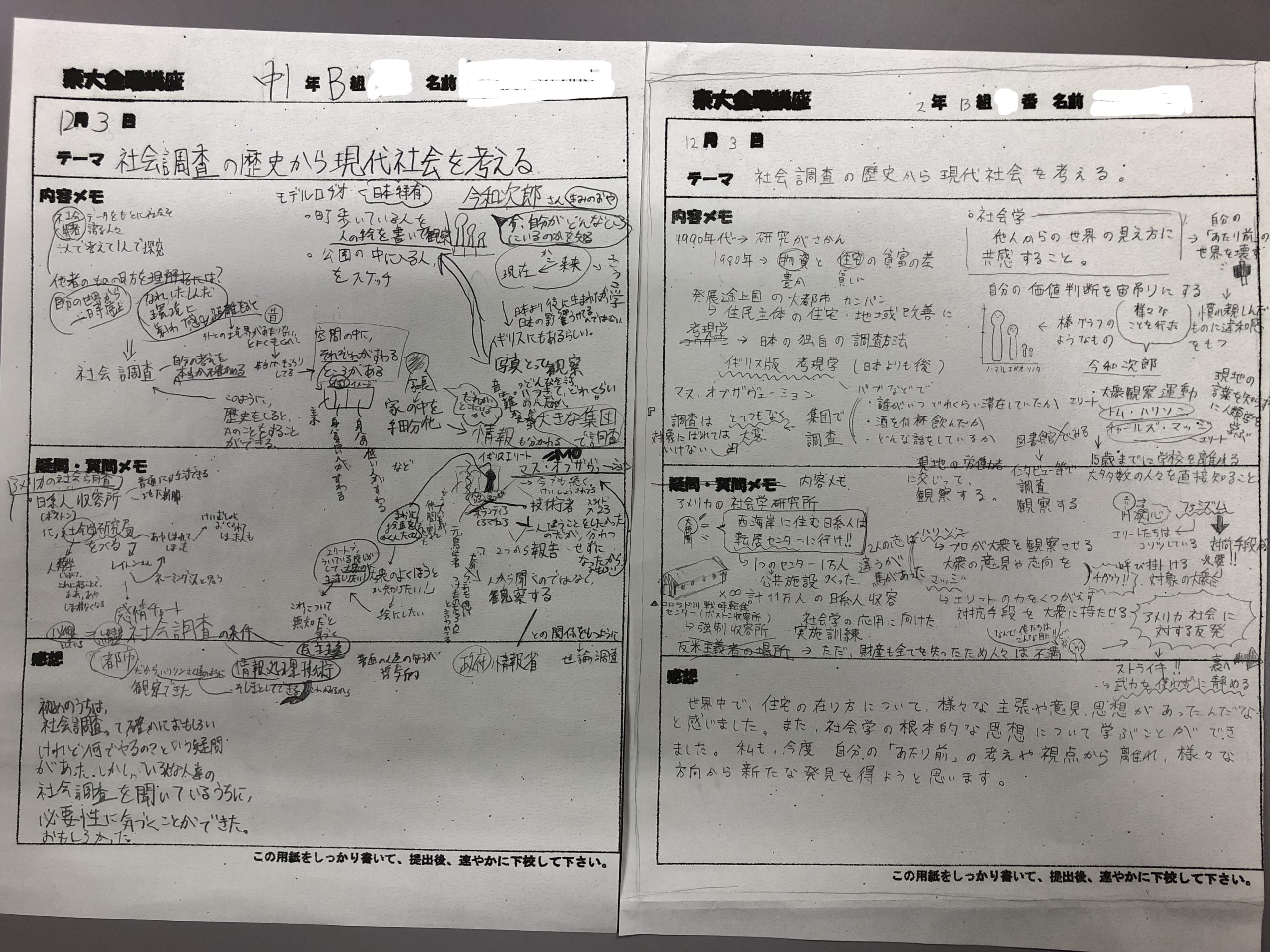

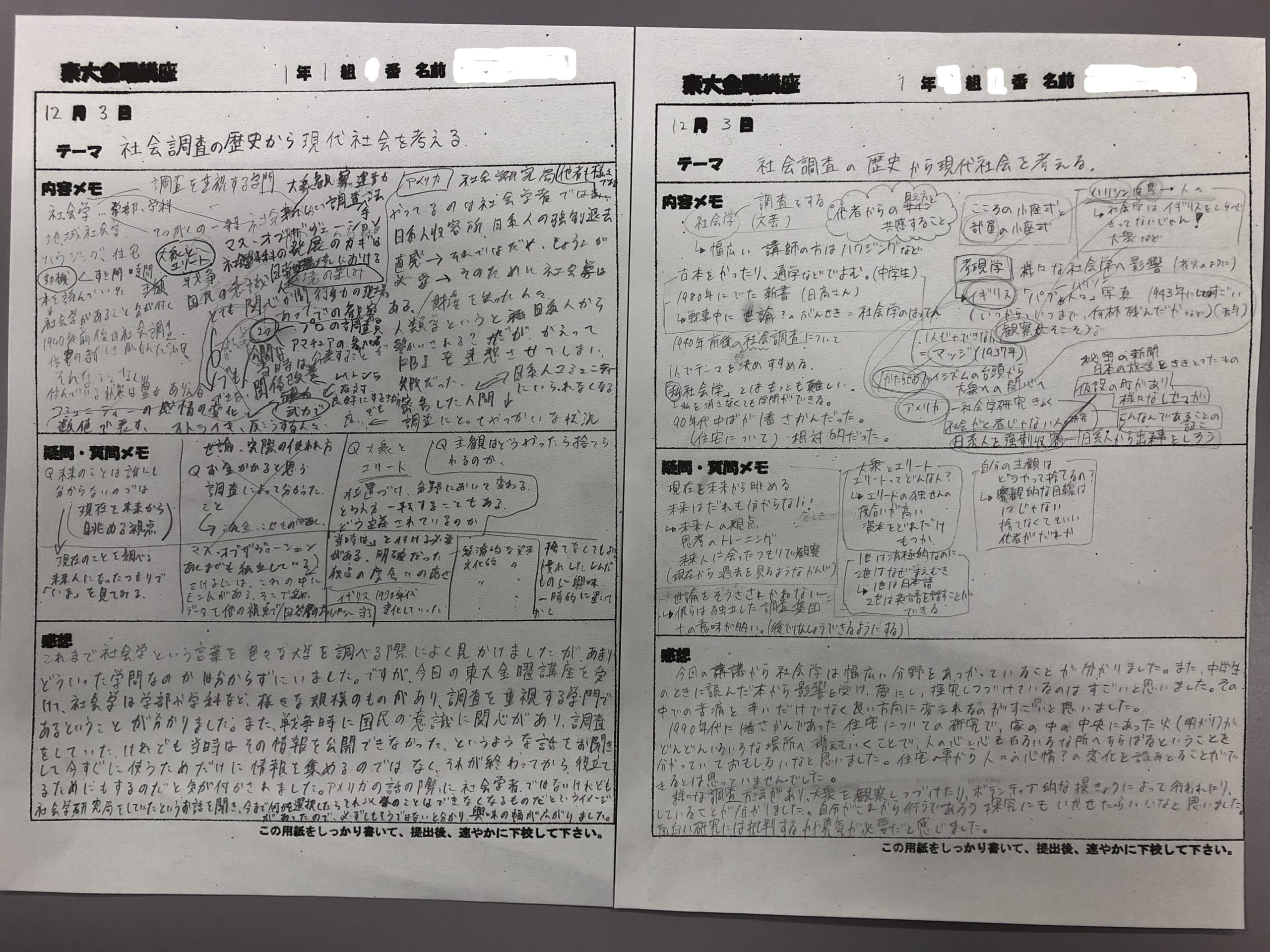

12月3日(金)に,今年度後期8回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「社会調査の歴史から現代社会を考える」と題し、祐成保志先生(東京大学 文学部 人文学科 社会学専修課程・准教授)がご講演くださいました。高校1年次46名,中学2年生3名,1年生4名が参加し,社会学で調査の活用が飛躍的に拡大した20世紀半ばに焦点をあて,社会の見え方がどう変わったか,そして社会調査を可能にする条件とは何かを考える機会となりました。今年度の校内での当講座開催は今回で終了となります。今年は中学生が参加するようになり,また何度も試聴する生徒が増えました。来年度もまた多く生徒が学びの場としてくれることを期待しています。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月19日(金)に、東京大学 教養学部 教養学科教授の清水 晶子先生による東大金曜講座が開催されました。

「AIDS危機からコロナ・パンデミックを見る」のテーマのもと、生徒からは

「当たり前だと思っている主観で判断してしまうと、被害が拡大したり、弱者に対してさらに偏見が生まれてしまうのだということが分かった。私たちが当たり前だと思ってしまっている視点が狭まり、勝手な視点から人を差別して、自分たちの行動を正当化して、人々の溝を広げてしまうと思った。」

「自分にとって都合の悪いことが起きると自分が属している多数派ではない少数派の人々のせいにし自分たちを守り、相手を批判して問題を解決させようとする人間の本能について知ることができた」という意見がありました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

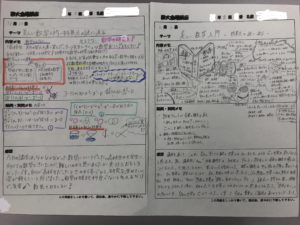

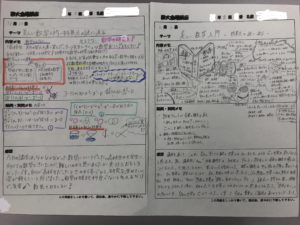

11月12日(金)に,今年度後期6回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「美しい数学入門 ― 特異点の謎に迫る」と題し、伊藤由佳理先生(東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構・教授)がご講演くださいました。高校1年次32名,中学3年生2名,2年生10名,1年生7名が参加し,方程式で表せる図形に存在する特異点と呼ばれる点について,ジェットコースターやブラックホールを用いた解説を熱心に聞き入っていました。また高校1年次の生徒2名が質問し,伊藤先生に丁寧なご回答を頂きました。

<生徒の講義メモと感想>左から順に中学1年,中学3 年,高校1年次2名分です。

年,高校1年次2名分です。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

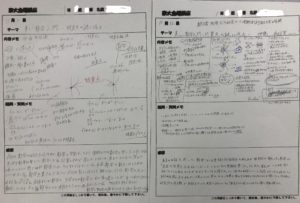

11月5日(金)に,今年度後期5回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「世界史を中央ユーラシアから見る」と題し、杉山清彦先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。高校2年次3名,1年次32名,中学2年生6名,1年生5名が参加し,中央ユーラシアの地理モデルを活用し,それぞれの地域ごとに分解することによって地形を読み取りやすくするという方法による歴史の解釈を興味深く学んでいました。

<生徒の講義メモと感想>左から順に中学2年,中学1年,高校1年次2名分です。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月29日(金)に柳澤実穂先生による「生物細胞の形は何が決める?物理学からの答え」の講座に本校生徒約50名が参加しました。

生徒からは「細胞には様々な性質があり、周囲の形態によっておこる変化を人工的に再現可能だということを知り、今の技術と、自分の知らない領域を調べ、研究している人の存在を強く感じました。」「細胞という生物的な分野を物理の視点から解明しようというのが面白かった。リポソームという人工細胞を使って、脱水等で変形させ、それらを他の細胞に応用したり、膜を強くする研究が面白いと思った」などの感想がありました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月22日(金)に,今年度後期3回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「汚染を可視化し環境を守る ―環境化学の世界へようこそ―」と題し、堀まゆみ先生(東京大学 教養学部附属教養教育高度化機構・特任助教)がご講演くださいました。高校1年次13名,中学3年生2名,2年生3名,1年生2名が参加し,主にフィールドワークを中心とした環境化学と化学だけの知識では収まらない研究の奥深さを学べたようです。

<生徒の感想から>

1つのわからない事象について研究して,その結果からまた研究を発展させて,またその結果から研究を発展…というように,どんどん繋がっていく学問で面白いと思った。また,多くの学問や要素が環境化学には関わっていて,色々な人の「得意」を用いることができる学問であることがわかり,環境に以前から興味があり,理系分野に自信のない自分でも活躍できる道なのかもしれないと思った。(中学2年生)

今日詳しく説明して頂き,特にすごいと思ったのが六価クロムについての研究で,雨が降ると必ず公園に採水しに行って,日々の忙しさの中でも調査をし続けたというところです。また,50mm以上の雨が降ると,ある公園に六価クロムが発生するということを解明したり,それを環境局に報告するのもかっこいいと思いました。(中略)生物は環境からの影響を受けやすいという話は聞いたことがありましたが,実際に魚を捕まえているのを見ると,その現実を実感しました。(高校1年次S.S.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月8日(金)に,今年度後期2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「法学入門」と題し、小粥太郎先生(東京大学 教養学部 教養学科・教授)がご講演くださいました。高校1年次28名,2年次2名が参加し,実定法学の特性から具体的検討を行う講義を聴いて,多面的に個々の事例を考えることの重要性を学べたようです。

<生徒の感想から>

法律を学ぶことは,どうすれば人を正しく守り,平等な世の中を作ることができるのかを知ることだと思っていた。今回の講座で,実例を見ながら考えたことで,”平等”にも様々な観点があって,より多面的な視点をもった上で,互いの権利を守る方法の最適解を求め続けることこそ,法律を学ぶ一番の意義であり,難しさであると感じた。(2年次 Y.K.さん)

これまで法学というときちっとした決まりが積み重なって出来ているものだと思っていました。しかし今回の講座を受けて,想像していたよりも幅があり,1つ1つの物事を丁寧に判断していく学問なのだとわかりました。学問としての性格として,実戦の面で考えた時に,知識や経験が大切だと仰ったことが心に残りました。(中略)唯一の正解というものはないけれど,なるべく正しい解決に近づくようにしていくために判断していく,という点がとても面白く感じました。日常生活の中でも答えを出せないような問にどう公平な答えを出すとよいのか悩むことが多いので,この機会にもう一度考えていきたいと思いました。(1年時F.U.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月1日(金)に,今年度後期最初の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「第二の地球探しの現在と未来」と題し、成田憲保先生( 東京大学 教養学部 学際科学科・教授)がご講演くださいました。視聴するための会場が会議室であったため、今回は高校1年次にほぼ限定した開講となり、29名が参加しました。系外惑星研究の最新情報を知ることで、様々なことに気づいた時間となったようです。

<生徒の感想から>

2009年までには太陽系外惑星は数百ぐらいしか見つかっていなかったのに、ケプラーの打ち上げをきっかけに数千の星を見つけられるようになって、技術の発展のスピードに驚いた。今回の講演で驚いたことはたくさんあったが、一番学んだことは、一つの分野だけでは研究できず、視野を広げ、分野の枠を超えた研究によって新しいことがわかることを感じました。自分の専門、決まったものだけしか考えないことは、何かを見つける事に繋がらないとわかりました。研究が世界で協力して行われていて、やはり英語は大事だと思いました。(S.Y.さん)

今回の講座を受けて、現在の第2の地球探しがどのような状況なのか詳しく学べました。惑星をどうやって見つけるのかもわからなかったのですが、「視線速度法」「トランジット法」などの見つけ方があり、具体的にどのようなことがわかるのか、どのようにして判別するのかなどを知ることができました。また、ケプラーやTESSなど、惑星を見つけるための優れた点と問題点も詳しく知ることができて、とても面白いと感じました。特に、印象に残ったのは、ケプラーが使われ始めて、4ヶ月で12351個もの新しい惑星を見つけたと言うことです。宇宙にはまだまだ未知の惑星などがあることを感じました。また先生がMusCATと言う観測装置を作っている場面で、仲間の人たちと一緒に自分の手で組み立て、小規模なスペースで作り上げている場面を見て、自分の手で身近な場所から宇宙とつながる装置を作っていることがすごいと思い、難しそうだった宇宙が身近に感じられました。(S.A.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

年,高校1年次2名分です。

年,高校1年次2名分です。