7月16日(金)に,今年度前期最後の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「不平等の社会学:データから社会を考える」と題し、橋本摂子先生( 東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。終業式当日だったにもかかわらず、中学1年生6名、2年生11名、3年生3名、高校1年次31名、2年次生5名の56名が参加しての開催となりました。ジニ係数を初めて知った生徒も多く、そこから結果としての不平等を読み取れること、また日本国内の男女間での大学進学状況など、多くの学びを得たようです。本講座は9月後半に冬学期が始まりますので、また多くの生徒の参加を期待しています。

<生徒の感想から>

完全平等が必ずしも良いとは限らず、競争の結果ではなく、競争条件を平等にすることが大切だということ知った。機会不平等というものは確かに日常生活で感じることがある。私たちなんて、まさしく影響を受けている。山形は首都圏に比べると様々な機会が制限されている。そう考えると、東桜学館は山形の中では充実している学校だと思う。また、現状と期待が一致しない場合、ジェンダー不平等等を認めてしまうなどの葛藤調節機能は私は機能させたくないと思った。(1年次 N.M.さん)

聴くことが出来て良かった講義でした。データやグラフから読み取れる情報の多さに驚きました。私はずっと日本の社会の仕組みに興味があったので、学ぶことができて良かったです。また、政治上の出来事への関心が、女性の方が低いという情報を見て、私自身も無意識にジェンダートラックに陥っているのかな、と思いました。身近なことも全て格差につながっているのかもしれない、と感じたので、これからはもっと周囲を見て行動したいと思います。(2年次 M.Y.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月9日(金)に,今年度8回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「サメを科学する」と題し、兵藤晋先生(東京大学 大気海洋研究所・教授)がご講演くださいました。東桜キャンプから戻ってまで受講した生徒を含め、中学1年生16名、2年生13名、3年生5名、高校1年次38名、2年次生7名の79名が参加しての開催となりました。サメの生態だけでなく、好きなこと仕事にして、サメが好きなことがひしひしと伝わる講演に、好奇心を刺激され、将来について考える機会になったようです。次回は7月16日(金)「不平等の社会学:データから社会を考える」(橋本摂子先生: 東京大学 教養学部 教養学科・准教授)を拝聴します。前期最後の講座となります。

<生徒の感想から>

サメやエイなどが脊椎動物のベースになっていたことが分かった。人間などの哺乳類は、両生類や鳥類などの生き物が基になって今の姿があるので、サメとも少し似ている体の生態であることも知ることが出来た。元々サメはかっこいいなどのイメージしかなかったので、サメの生態について詳しく知ることが出来てとても良い機会になった。サメは絶滅危惧種で、繁殖するのが難しいことを知り、私たちがプラスチックなどを捨ててしまったり、汚してしまったり、乱獲したりしてきたことが原因なので、少しでもサメを含む海洋生物たちが安全に産卵することが出来る環境づくりをしたいと思いました。世界的に見ても、海洋生物だけでなく、陸生動物と共存して生きることができるといいと思います。私は改めて海の環境を知り、生き物たちの現状に目を向けて、自分にできる活動を見つけていきたいと感じました。(高2 K.A.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

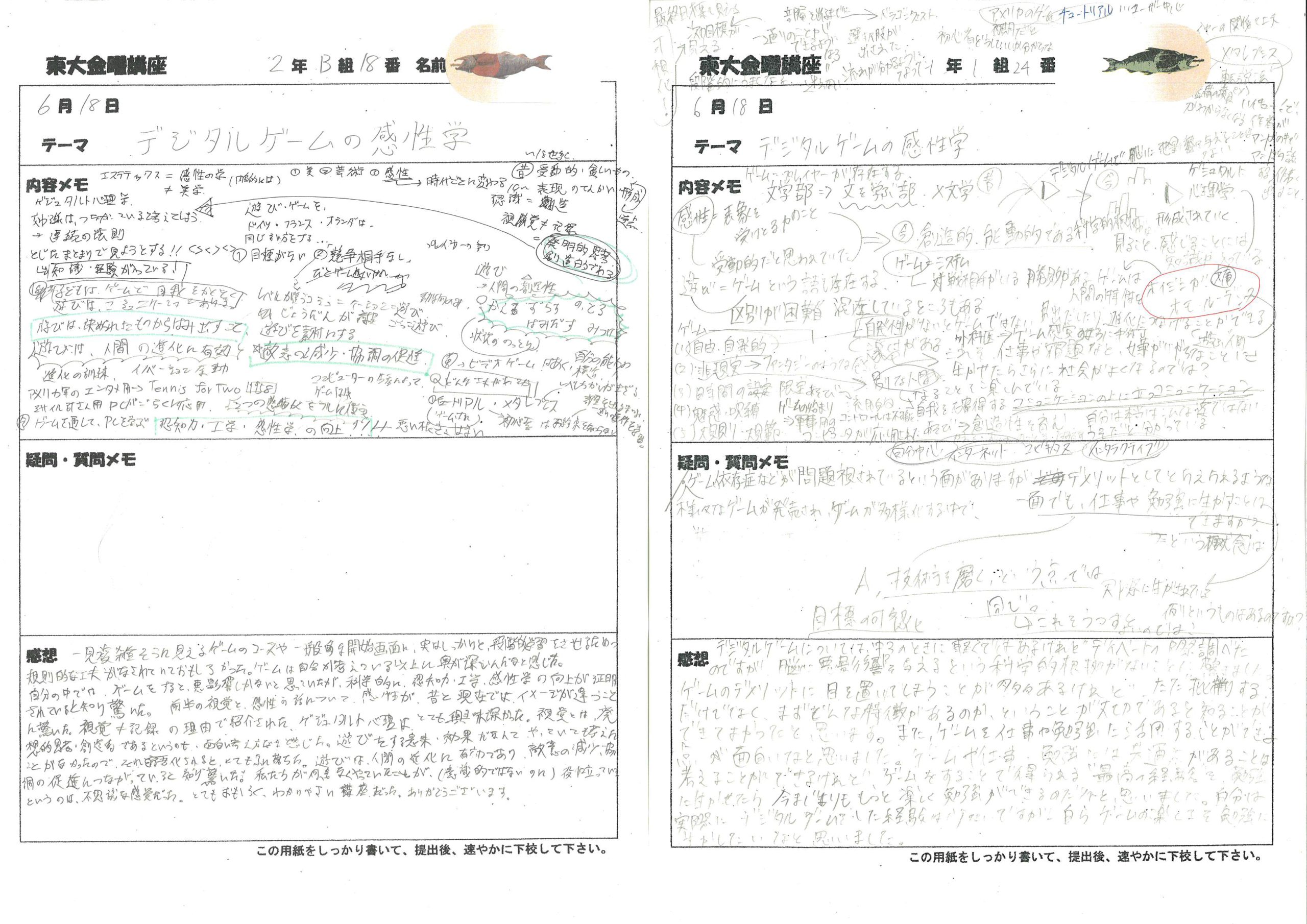

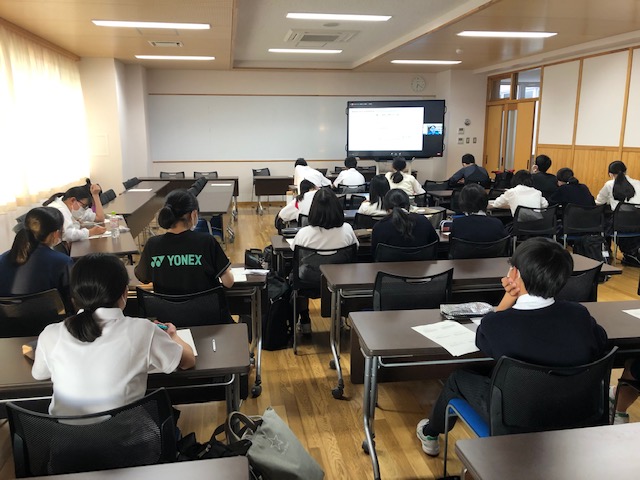

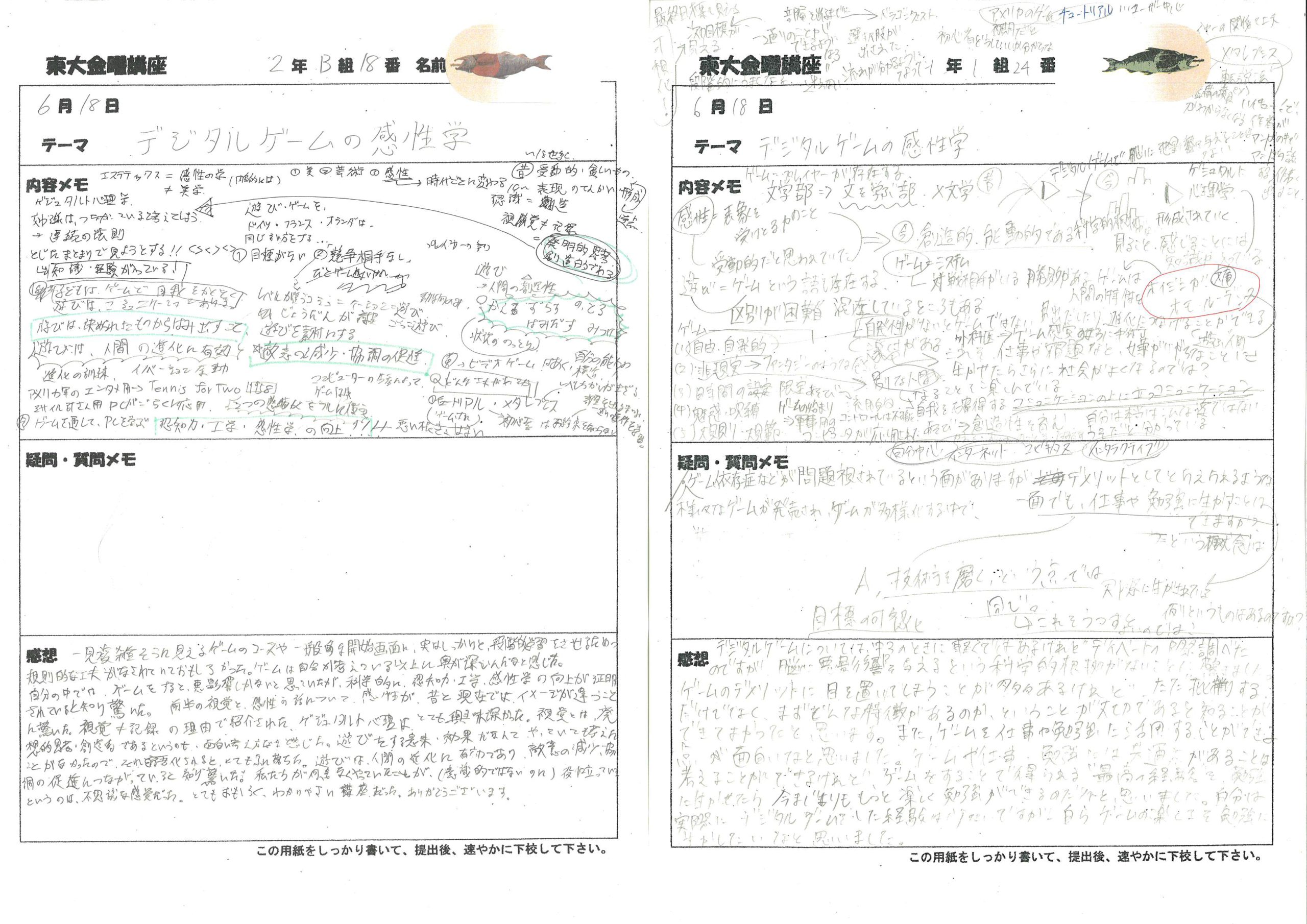

6月18日(金)に,今年度7回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「デジタルゲームの感性学」と題し、吉田寛先生(東京大学文学部 思想文化学科・准教授)がご講演くださいました。中体連や高校の期末考査の直前ではありましたが、中学1年生13名、2年生11名、3年生6名、高校1年次20名の50名が参加しての開催となりました。次回は7月9日(金)「サメを科学する」(兵藤晋先生: 東京大学大気海洋研究所・教授)を拝聴します。

<生徒の感想から>

今回の講話は非常に興味深い内容の話でした。吉田先生がご自身で研究された内容・歴史の内容もあり、面白く、また難しい話でもありました。ゲームが遊びにおいて我々が何を感じ、学習し、何を得ているのかを知ることが出来ました。自分も何気なくプレイしているゲームや遊びがどのような利点をもたらしているのかを知れました。デジタルゲームが、今世界で活躍している人たちの備えているような力を育んでくれているということにも驚きました。最後に、デジタルゲームの感性学の問という話では、今では誰もが分かるような構成をしているゲームのような簡易化された構成を、現実世界に取り入れることが必要になってくるという話を聞き、ゲームから学べることは非常に多く、人の感性を豊かにしてくれるということを知ることができて非常に良かったです。(1年次N.N.さん)

今回の講義を通して、大学での研究の面白さを知りました。学問的にゲームは定義付けがなされており、様々な効果があることに驚きました。ゲームには、感性を磨き、能力を向上させる可能性があると知り、ゲームに対する向き合い方が変わる思いでした。ゲームによって他人や社会とつながり、コミュニケーションの1つ上をいく(メタ・コミュニケーション)ことができ、高い知的能力が必要とされることで、ゲームも遊びではないのだなと思いました。(1年次N.U.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

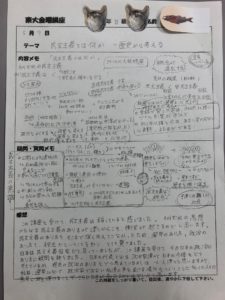

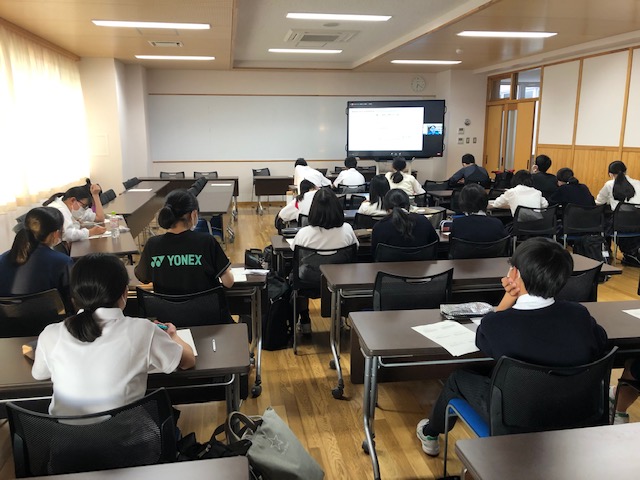

6月11日(金)に,今年度6回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「大江健三郎のデビュー作『奇妙な仕事』を読む」と題し、村上克尚先生(東京大学大学教養学部統合自然科学科‣教授)がご講演くださいました。中学1年生2名、2年生4名、3年生6名、高校1年次8名、2年次3名の23名が参加しての開催となりました。検定と日程が重なったこともあり、今回は会議室で今年度の中では少ない参加者だったものの、久しぶりに本校の生徒(高校1年次S君)が質問し、村上先生から回答を頂戴しました。次回は6月18日(金)「デジタルゲームの感性学」と題した、吉田寛先生(東京大学文学部 思想文化学科・准教授)の講義を拝聴します。

<生徒の感想から>

何を基準として他社と自分を分けるのかについて考えるきっかけになった。大江健三郎が著した「奇妙な仕事」の中では、人と動物(犬)を対比しているように感じた。対比を明確にしていく中で、「自分と違うものには何をしてもよい」という一つの考えに行きつくように思う。自分と他者の間に明確な境目を作ることが優越感につながり、たとえ暴力的な行為でも、それを正当化する大きな理由に結びつくはずだ。逆に考えると、結びつけるために他者と自分に差を見つけたり作るのではないだろうか。「殺すはずだったものから、殺されるものになる」という最後の文章がある。冒頭から「僕」目線であらわされる世界観の中だからこそ、より引き立つ文だと思った。今回、この講義を聞いて、いじめなどの身近なことにも関係すると思った。自分を相手と切り離してしまった時から、その人には何をしてもよい、言ってもよい、という考えが生まれてしまうのではないか、と。(中学3年Hさん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

5月28日(金)に,今年度5回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「生き物の群れと微生物の泳ぎを物理の目線で見てみたら」と題し、西口大貴先生(東京大学理学部 物理学科・助教)がご講演くださいました。中学1年生12名、2年生9名、3年生9名、高校1年次18名、2年次3名の51名が参加しての開催となりました。今年度は中学生の参加が多く、早い段階で様々な研究に触れていることがきっと将来の役に立つだろうと大いに期待しています。また、中学生については電車時間を考慮し、早めの退出に対応します。次回は6月11日(金)村上克尚先生(東京大学大学教養学部統合自然科学科‣教授)による「大江健三郎のデビュー作『奇妙な仕事』を読む」を予定しています。

<生徒の感想から>

今回、生物の動き(群れ)を物理学的に見るという講義を受けてみて、これまで漫然と流して見ていた現象は、実はしっかりとした運動の法則のようなものがある現象だったのだと知ることが出来た。前半はホタテがはちみつの中を動く時、どのように動くかということから始まった。私は最初はPurcell博士と同じように、ホタテは急いで閉じる→ゆっくり開くという動作を繰り返して前に進むのかなと思っていたが、筒の中に強粘性をもつ液を持った実験動画を見てとても驚いた。また、この強粘性の世界はミクロの世界とイコールなのだという先生の説明を聞いて納得できた。特に面白いと思ったのが、バクテリアに壁を与えた実験動画で、泳ぎ方に違いのある生物は、壁を置いた時の動きが違うのだと知り、他の微生物がどのような動き方をするのか興味を持った。(高校1年次K.K.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

5月7日(金)に,今年度4回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「民主主義とは何か ~歴史から考える」と題し、宇野重規先生(東京大学 社会科学研究所・教授)がご講演くださいました。中学1年生6名、2年生16名、3年生14名、高校1年次28名の64名が参加しての開催となりました。民主主義とは何かを自分の言葉で語れるようになって欲しいという宇野先生のお話に、真剣に考えながら受講していました。

<生徒の感想から>

私は民主主義とは明確に決まっていると思っていたが、「民主主義概念をめぐる混乱」では、3つの観点から正反対の考えを聞いて、どちらも正しいと思った。しかし、答え合わせを聞いて、矛盾がある中でも2つの考え方を大切にしていくことが重要だと思った。また、歴史学者の民主主義観について、選挙よりも抽選の方が良いのではないか、や、デーモスという地域制度を作ることで誰もが平等に発言できるようになるのでは、など、それぞれの視点で民主主義の社会をつくるための考え方があって面白いと思った。現代社会の4つの危機については、特に身近に感じたのは「コロナ危機と民主主義」で、世界中で問題となっている対策において、民主主義が乗り越えていけるのか、これからの政治について詳しく見ていきたいと思った。(中学3年 K.Y.さん)

講義の最初に民主主義について聞いた時、民主主義は多数決の原理なのか、選挙のことなのか、具体的な制度なのか、終わることのない理念なのか、全てのことに納得してしまったため、矛盾が生じ、民主主義とはどのようなことなのかよくわからなくなりました。でも答えは全てを両立させたもので、ほぼ全ての人が満足して生活できる良いものだと思いました。しかし、民主主義の中でも、代議制民主主義は代表者だけが議論をするもので、議論に参加したくともできない人もいます。決まったことに反論はできません。今まで私はこれが民主主義だと思っていたけれど、強い者の意見を聞かなければならないこのシステムは非民主主義でないかと思いました。日本は民主主義で、私ももうすぐ政治に参加する権利を得ます。当事者意識や判断に伴う責任を持ちたいと思いました。(高校1年次Y.H.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

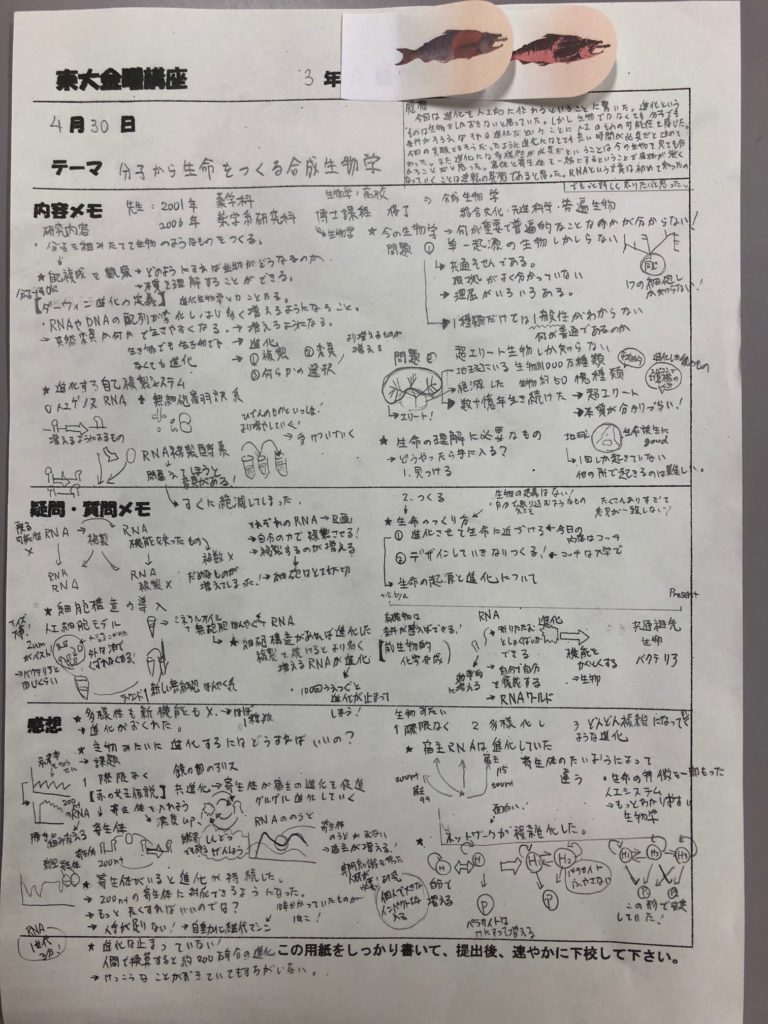

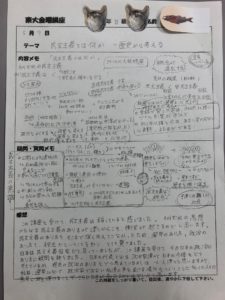

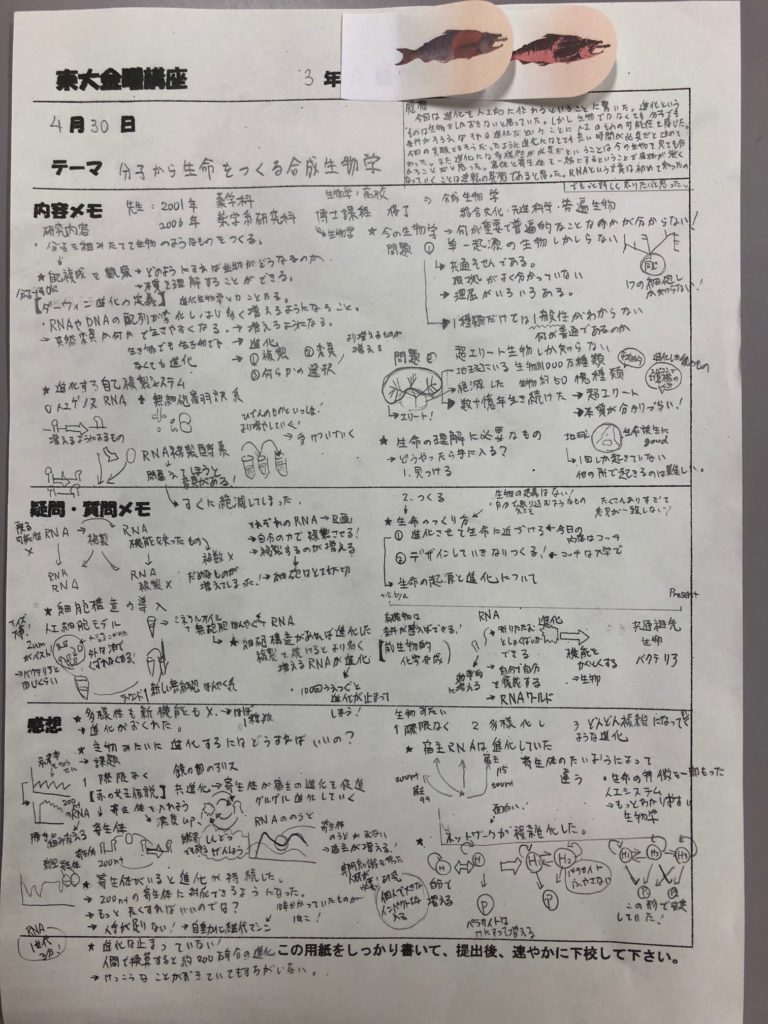

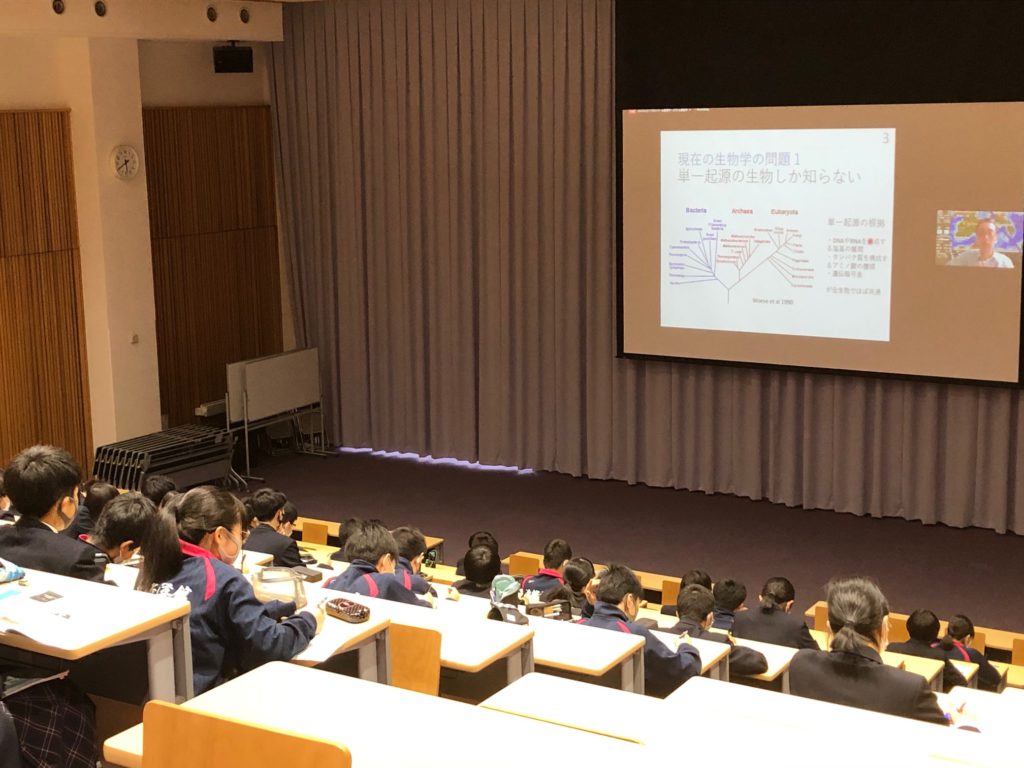

4月30日(金)に,今年度3回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「分子から生命をつくる合成生物学』と題し、市橋 伯一先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生7名、2年生9名、3年生14名、高校1年次44名、2年次4名と81名が参加しての開催となりました。最先端の合成生物学の研究から、生物とは何か、進化とは何か、を考える非常に良い機会となりました。

<生徒の感想から>

今回の講座を聴いて、分子から生物を作るのは改めて難しいことだなと感じました。その理由としては、まず生物と化合物を分ける定義というものはまだあるわけではないし、自分たちも生物の一種であるため、客観的に生物というものがどのようなものであるか見ることが出来ないことが挙げられると思います。生物学にはまだまだ生物学の本質を知るための材料が少なくて、生物の本質を知ることはとても困難なことだけれど、もしその本質を知ることが出来れば、私たち生物に良い影響をもたらすものを作り出すことも可能になってくるかなと感じます。私も今年から生物学を学んでいるので、知識を身につけるだけでなく、それらのつながりを考え、生物というものはどういうものか、可能な限り考察してみたいです。(高校1年次 K.W.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

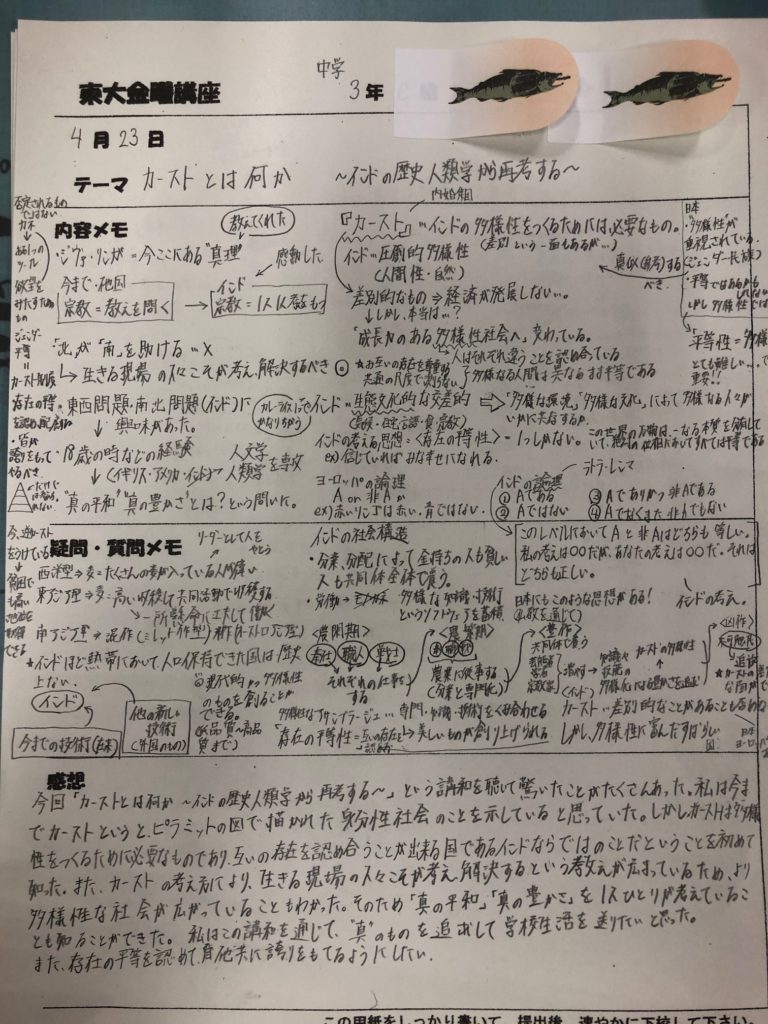

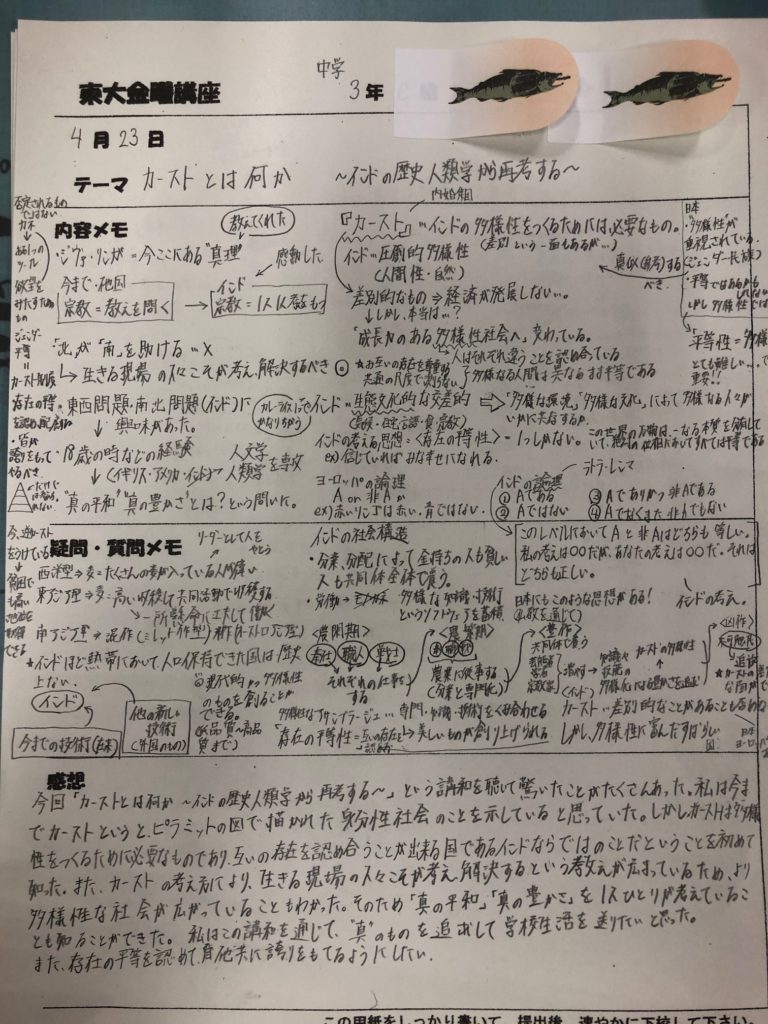

4月23日(金)に,今年度2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「カーストとは何か―インドの歴史人類学から再考する』と題し、田辺明生先生(東京大学 教養学部 教養学科・教授)がご講演くださいました。高校1年次が50名、2年次も13名、中学からも3年生3名、2年生3名が参加しました。多様性を受け入れるインドとそのカースト制度について、熱心に拝聴していました。

<生徒の感想から>

私自身、先生がおっしゃっていたように、「カースト=差別」というイメージが先行して、負のイメージが強かったが、そんなインドから多様性と平等性を見るというテーマ自体に、自分のあたりまえが覆される感覚を覚えた。私の中で、最も印象的だったのは、カースト制度の下で多様性が増えていくという構造だ。「存在の平等性」はとても頷ける原理だが、そこから生まれた多様性の形は日本にはない感覚だった。これまで4年間、違いを面白いと思い、楽しみ、相手の存在を認めるということを学んできたつもりだが、それでも同調圧力は生活の中にあると思う。他者を認めるには、まず自分を他者と違うととらえる前提の上で、存在を自分と同等として認めることが必要だと改めて感じた。(高校2年W.K.)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

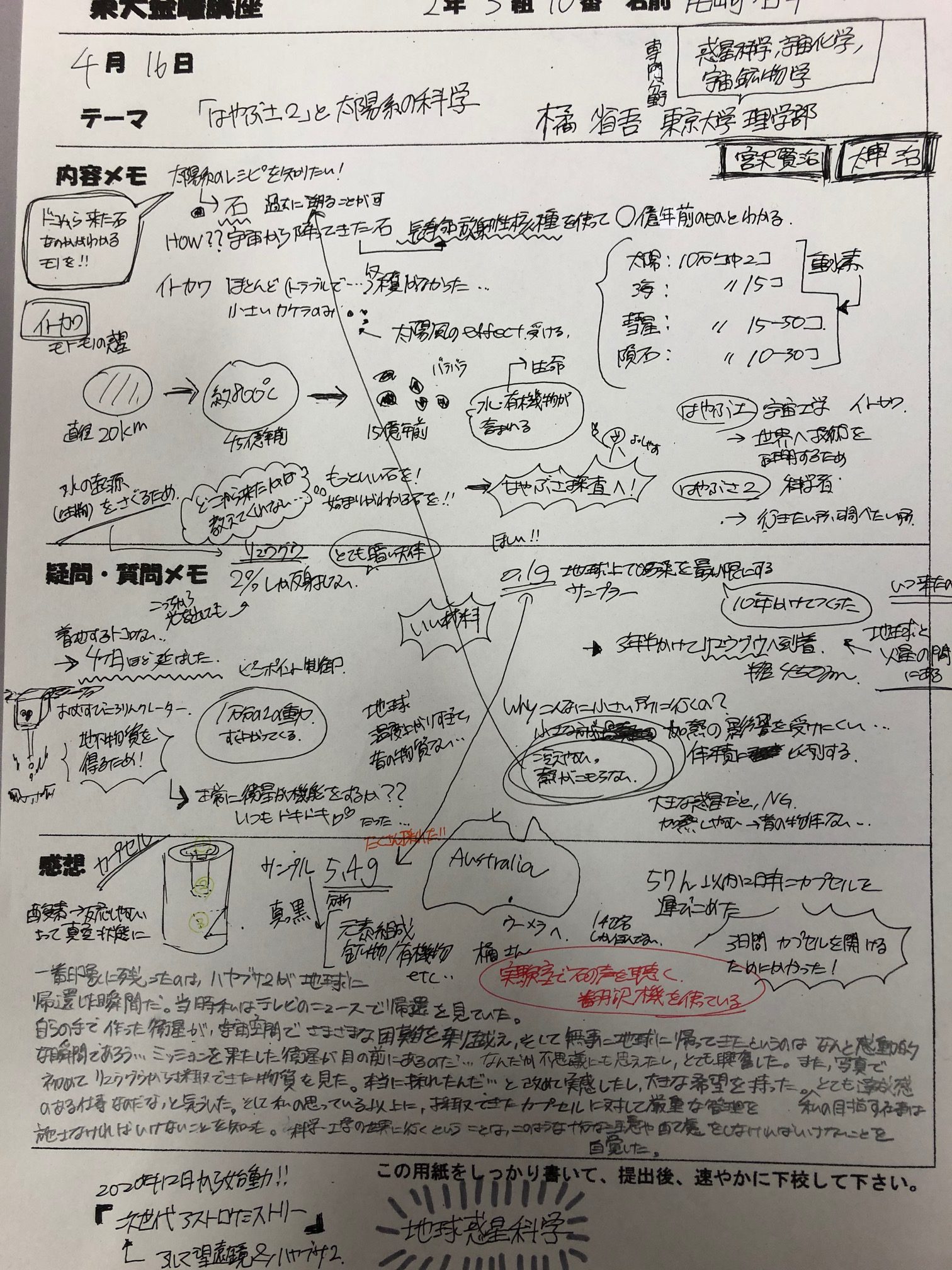

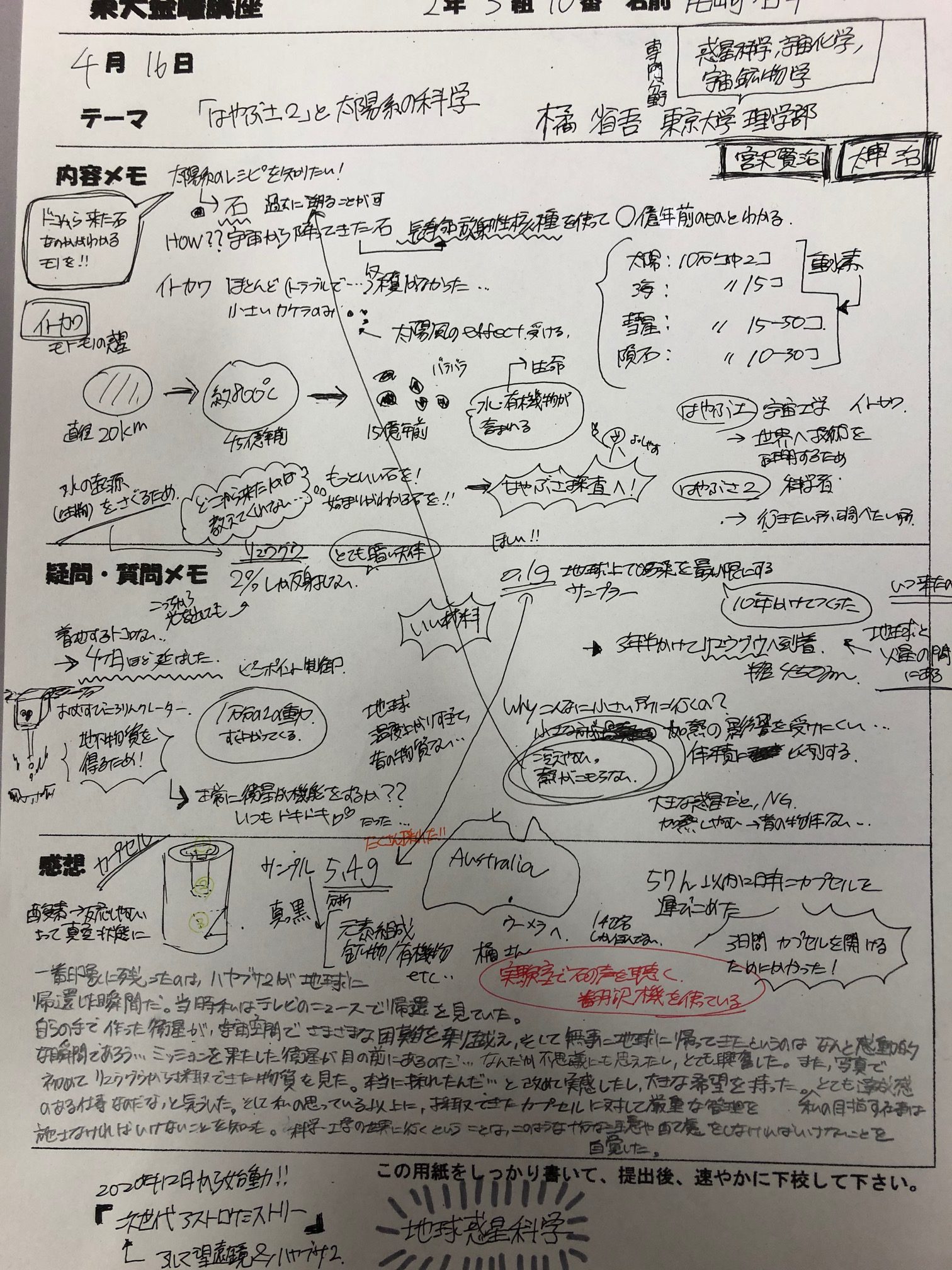

4月16日(金)に,今年度最初の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「『はやぶさ2』と太陽系の科学」と題し、橘省吾先生(東京大学理学部 地球惑星物理学科/地球惑星環境学科・教授)がご講演くださいました。高校1年次が24名、2年次も8名参加しました。はやぶさ2が持ち帰ったカプセル内の物質を分析するプロジェクトメンバーである先生の話に、感動しながら拝聴していました。

<生徒の感想から>

リュウグウの研究から地球の生命について迫るヒントが得られる可能性があると知り、宇宙を知ることで地球の生命を知ることがとても面白いと感じました。一つの分野に限って考えていてはできないことがたくさんあるのだということを感じました。これからわかるリュウグウについてや、ハヤブサ2についてのニュースが楽しみです。(2年K.K.)

今回の講座では、はやぶさ2が惑星竜宮に行った理由から教えてもらった。リュウグウでなければならない理由が、太陽の熱が影響していることを知り驚きました。自分は工学部に進学したいと思っていて、モノづくりを将来したいと考えており、はやぶさ2の構造を見た時ワクワクしました。(1年O.T.)

今回の講座で一生見れないようなカプセルからサンプルを取り出す機械を見れたことがすごくうれしかったです。私は宇宙が好きなので、地球や他の天体、宇宙のお話を聞くことが出来たことも嬉しかったです。「声を聴く」や「石が日焼けをする」など、身近で分かりやすい語句を使って説明してくださっていたのがとても印象的で、学問がより身近なものに感じられました。(1年K.S.)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月4日(金)に,今年度最後となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴し,高校1年次の11名と数学教員2名が参加しました。難しい内容ながらも,「数式で広がる数学の世界の面白さに気づくことが出来ました」,「万物を表す三角関数にいったいどれほどの可能性があるのか興味深かった」など,数学に対する新たな興味を開拓することができたようです。

<生徒の感想から>

研究の意味はどのようなものか,ということが特に印象に残った。フーリエ展開による微分方程式のように難しいものも簡単にするということが大切だということが分かり,また数学の自由さというものを実感した。自然に沿った考えをしなければならない物理などの自然科学に対し,パラドックスも正当化してしまうということから,ほとんど何でもありだと感じた。普段,数学は問題を解いていくもの,計算するものだと思ってしまうが,今回の講座で数学は決しそのような存在なだけでないことが分かった。(Y.S.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校