2月9日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第7回校内視聴を実施しました。今回は「トップアスリートの食事の秘密」と題し,寺田 新 先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生が2名,2年生が1名,3年生が2名,高校1年次44名が大講義室で視聴しました。「運動・トレーニングだけでなく,食事・栄養も同じくらい大切なんだなと思った。この時期の私たちは体重などを気にしてしまい,トレーニング量を増やして食事をおろそかにしてしまいがちだけど,疎かにしてしまうと,トレーニング効果を最大限に高められないということもわかった。また、サプリメントやプロテインに頼ってタンパク質を摂取しがちだけど,食品から摂取した方がタンパク質以外の栄養素まで摂取することができるから効率がいいのだな,と感じた。」(中学3年Iさん)」や「糖質や脂質はどこで貯蔵しているのか,どのような運動時に使われるのかを知ることができて良かったです。普段から糖質をしっかり摂取することを家族に教えたいです」(高校1年Kさん)といった感想のように,トップアスリートが実践している食事法の秘密・効果を解明する研究から多くのことを学ぶことができた講座でした。

今回の講座で今年度の「高校生と大学生のための金曜特別講座」は終了になります。来年度も開講を予定していますので,興味のある研究分野の際にはぜひ参加しましょう。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月2日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第6回校内視聴を実施しました。今回は「光と電子の顕微鏡:速くて小さいモノをどうやってみるか?」と題し,石坂 香子先生(東京大学 工学部 物理工学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生が5名,2年生が1名,高校1年次23名が大講義室で視聴しました。「解析限界という言葉を初めて聞いて,今物理の授業で習っている波との関連性も考えながら話を聞けた。電子は一粒で波であり,粒であるという言葉が印象深い」(高校1年Aさん)」といった感想のように,物質科学の最前線にも触れる貴重な機会となりました。次回は2月9日の「トップアスリートの食事の秘密」となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月1日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第5回校内視聴を実施しました。今回は「次世代航空宇宙モビリティのための新しい流体科学の創出を目指して」と題し,都築怜理先生(東京大学 先端科学技術研究センター・講師)がご講演くださいました。中学1年生が2名,2年生が1名,,高校1年次13名,2年次1名が大講義室で視聴しました。「今回の講座を受けて,物事は1つで完結しないことや学問の縦と横のつながりを感じた。高校生になり,学問の取捨選択をする中で,自分の立場から目の前の学習に集 中しすぎずに,社会を俯瞰することを心がけたい」(高校1年Sさん)」といった感想のように,流体力学から広く物事を考える機会となった講演でした。次回は2月2日の「光と電子の顕微鏡:速くて小さいモノをどうやってみるか?」となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

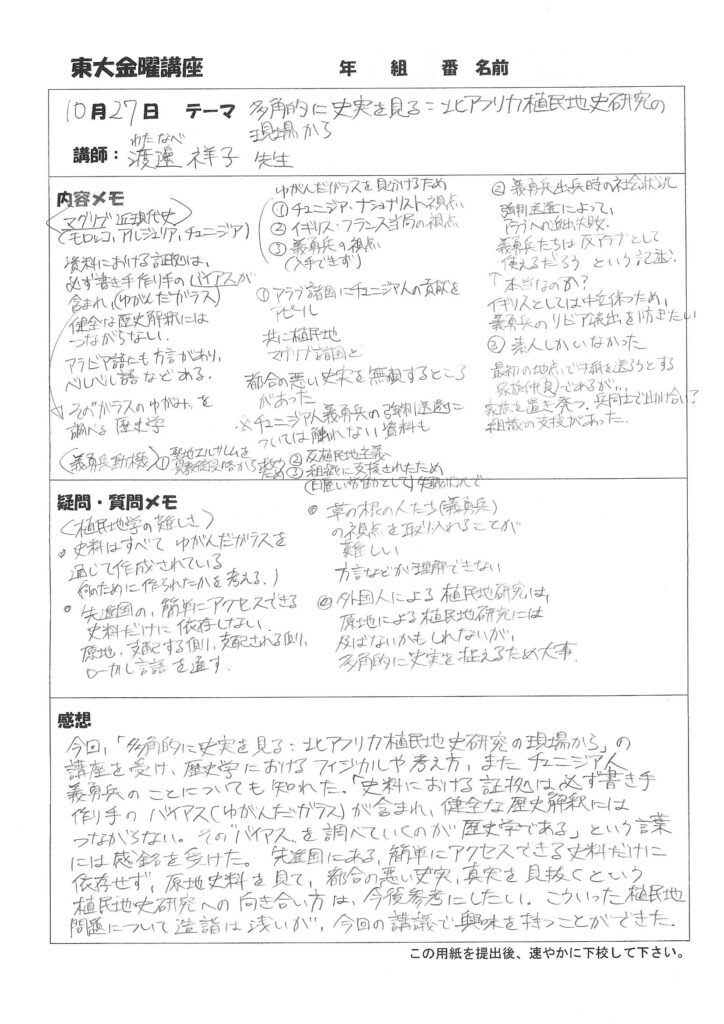

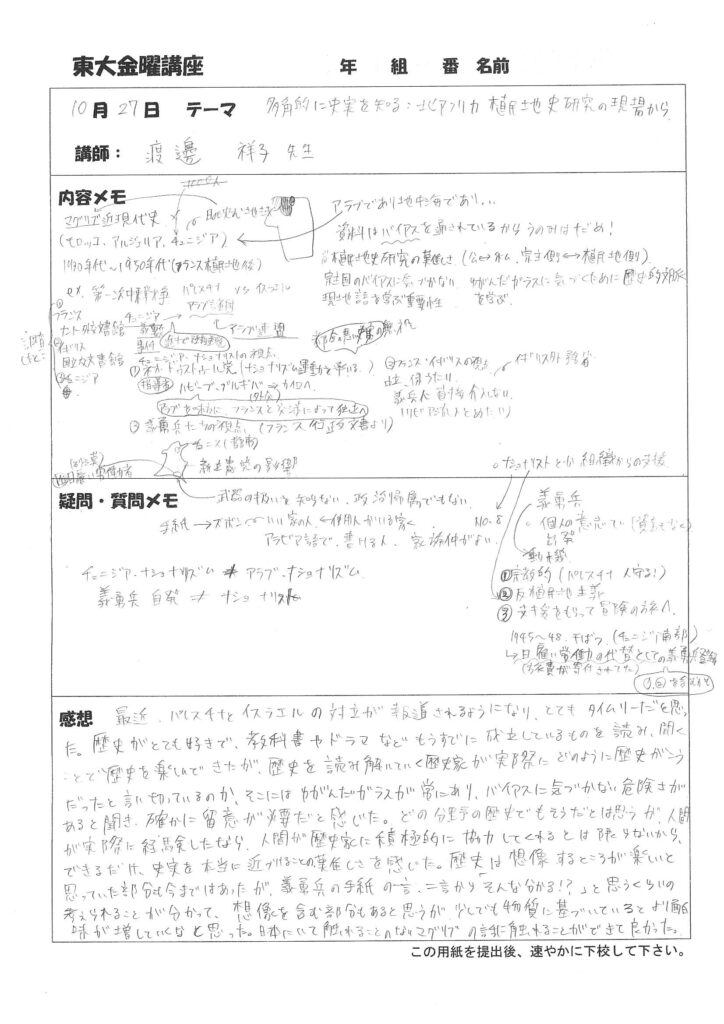

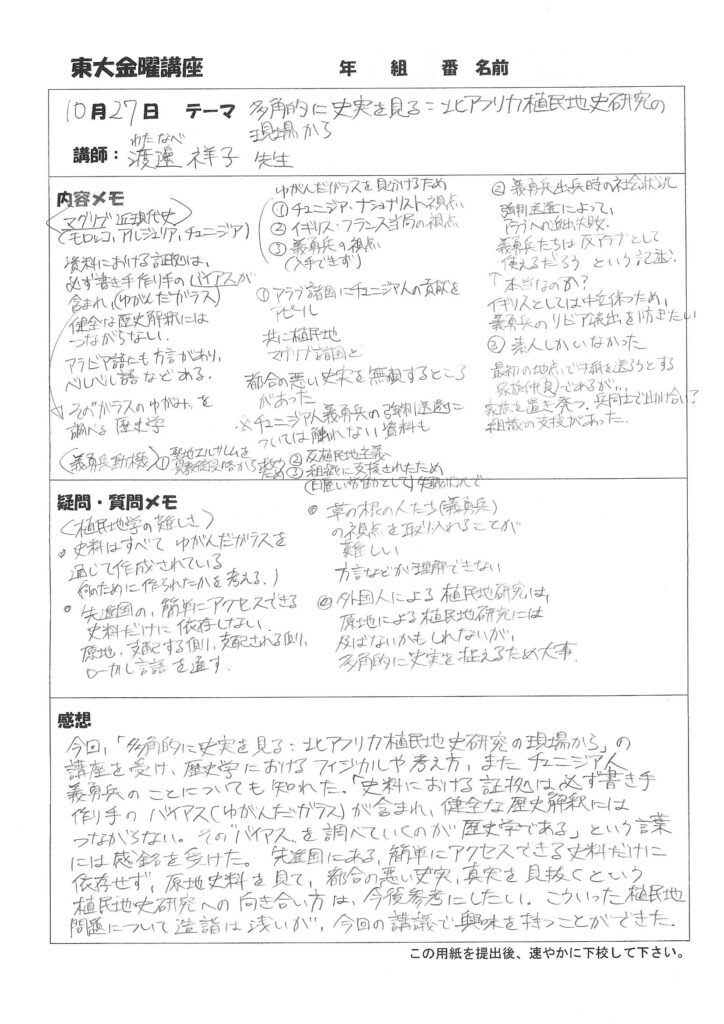

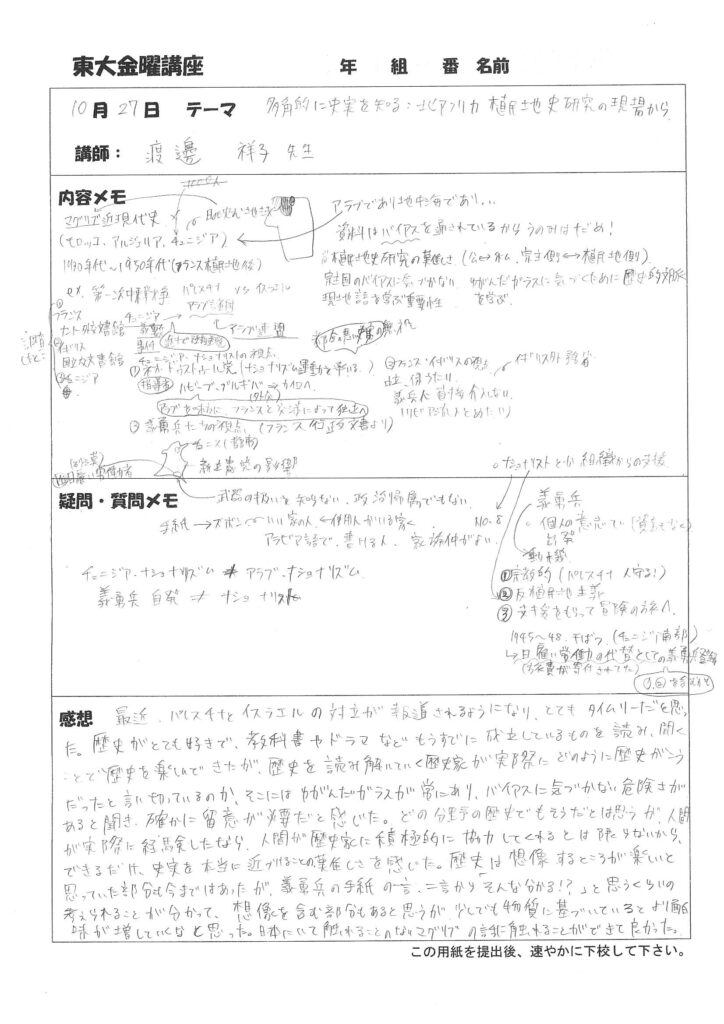

10月27日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第3回校内視聴を実施しました。今回は「多角的に史実を見る:北アフリカ植民地史研究の現場から」と題し,渡邊祥子 先生(東京大学 東洋文化研究所 西アジア研究部門・准教授)がご講演くださいました。中学1年生が2名,高校1年次28名が大講義室で視聴しました。「『史料における証拠は必ず書き手・作り手のバイアス(ゆがんだガラス)が含まれ,健全な歴史解釈にはつながらない。その”バイアス”を調べていくのが歴史学である』という言葉に感銘を受けた。」(高校1年G.Y.さん)」といった感想のように,歴史の多角的な考え方が身に付く貴重な機会となった講演でした。次回は11月10日の「星の爆発で宇宙の膨張を測る」となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月20日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第2回校内視聴を実施しました。今回は「折る・詰む・編む:かたちがつなぐSTEAM協働」と題し,舘 知宏先生(東京大学 教養学部 学際科学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生から3年生がそれぞれ1名ずつ,高校1年次8名が大講義室で視聴しました。「手だけでなく、コンピュータも利用した折り紙の世界の広さを感じた。複数の点から垂直二等分線を用いて折ったり、ボロノイ図を用いて折ったりなど、細かい技術を組み合わせて作品が出来上がっていると知った。(高校1年S.Y.さん)」といった感想のように,折り紙の学際的研究を感じる貴重な機会となった講演でした。次回は10月27日の「多角的に史実を見る:北アフリカ植民地史研究の現場から」となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

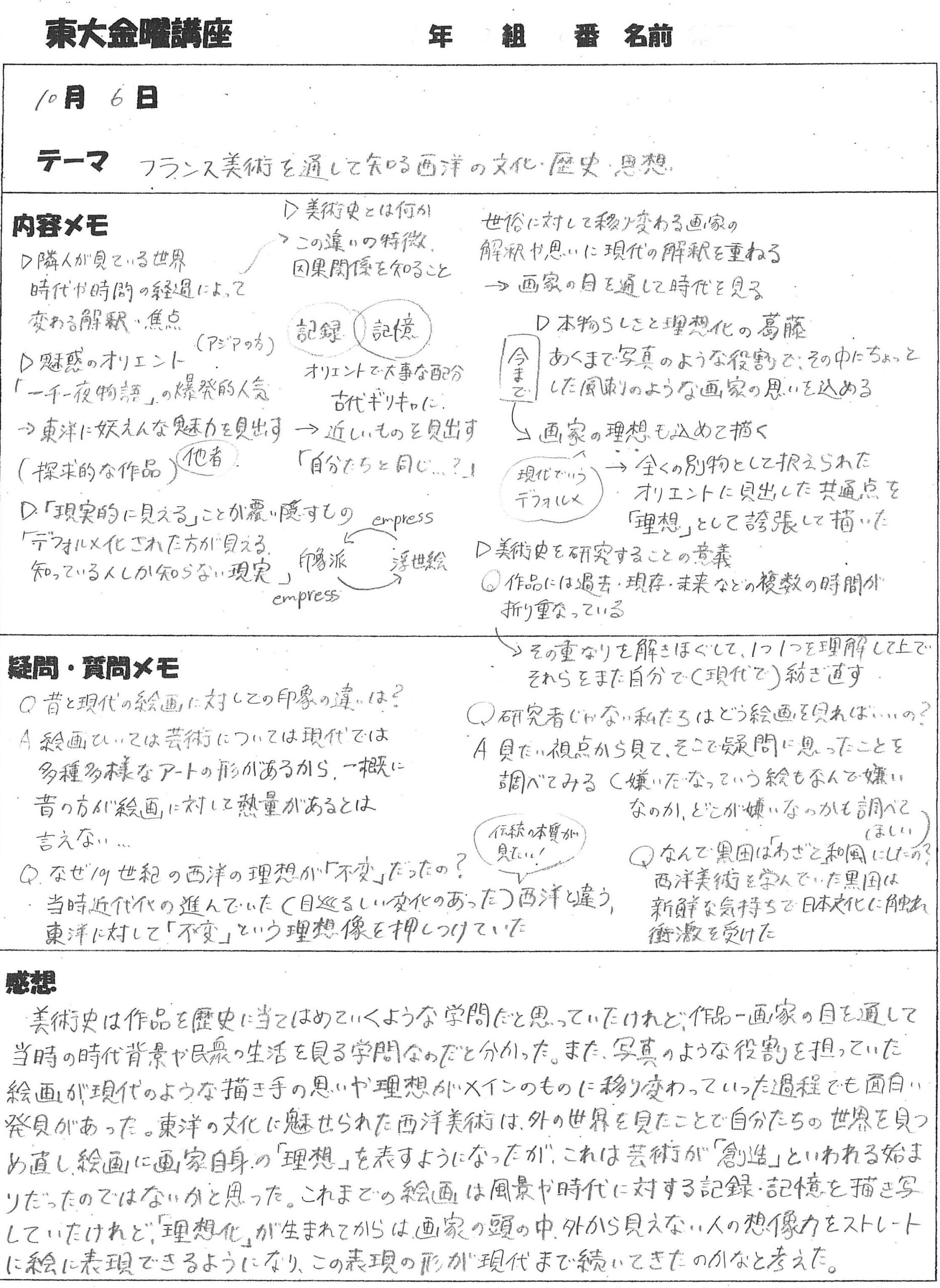

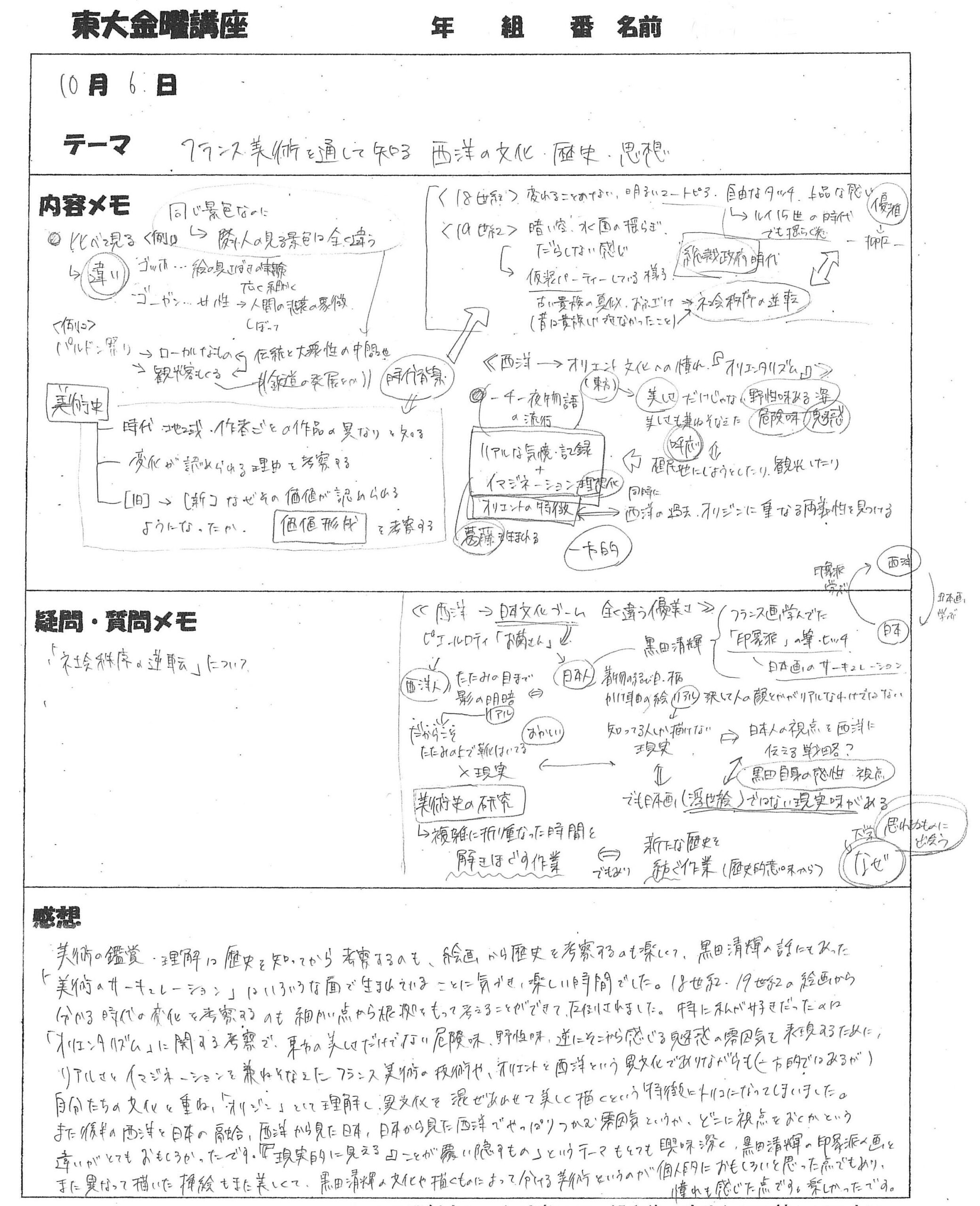

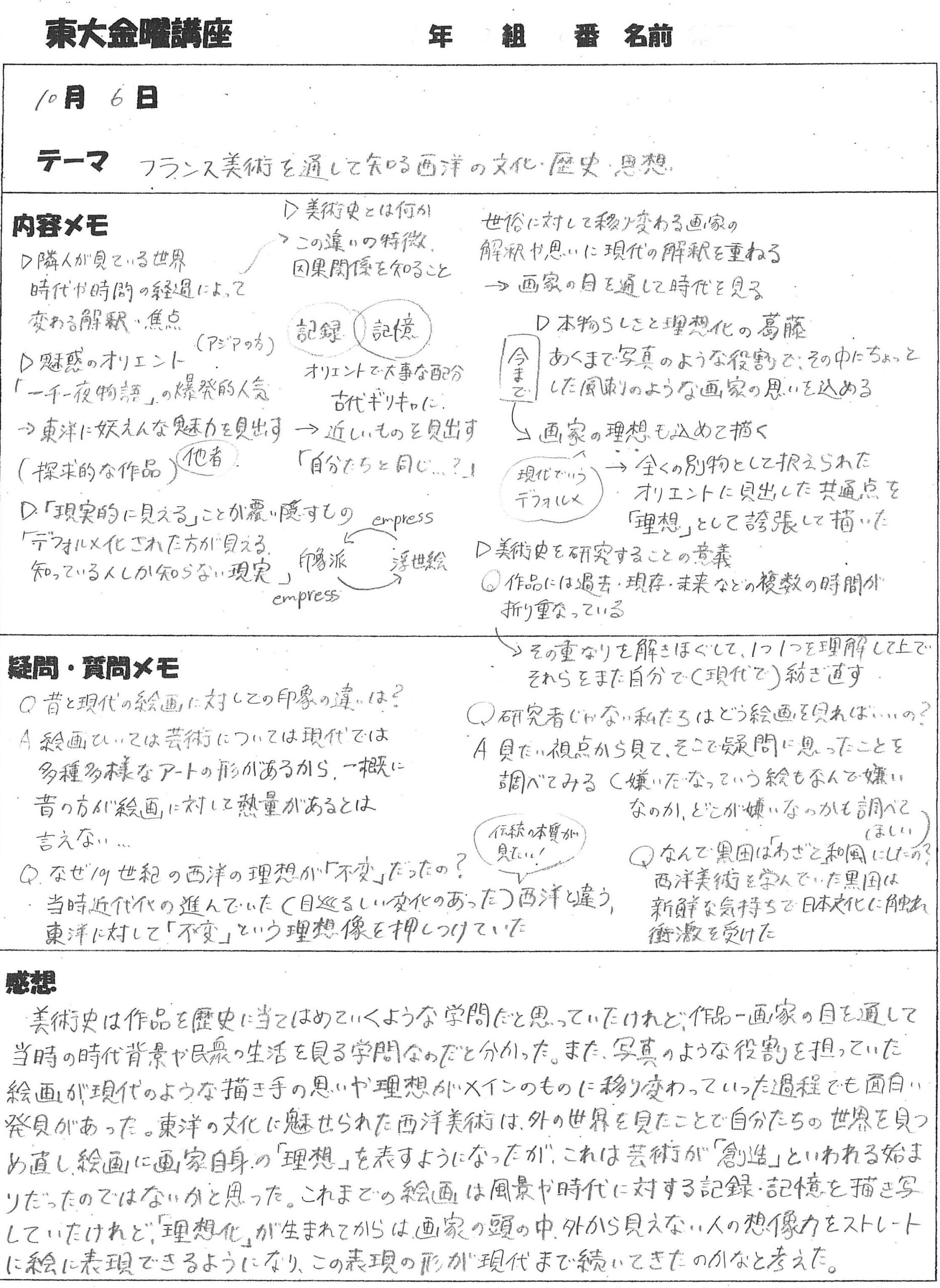

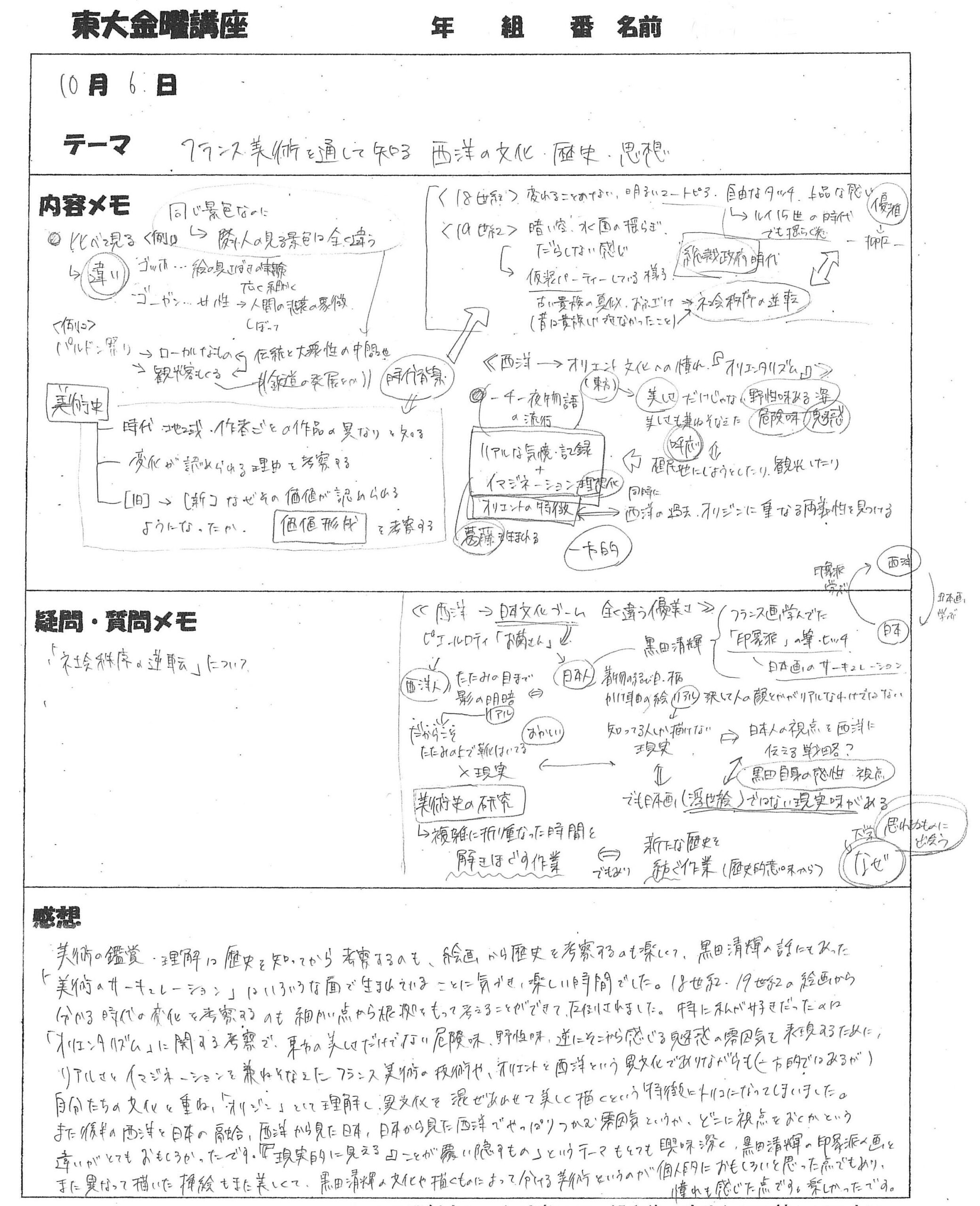

10月6日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の前期第5回校内視聴を実施しました。今回は「フランス美術を通して知る西洋の文化・歴史・思想」と題し,松井裕美先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。中学2年生2名,3年生2名,高校1年次75名が大講義室で視聴しました。「美術史を研究する意義としては作品に込められた思いや、芸術家の考えを丁寧に解きほぐしていったり、作品と対峙して、歴史的な意味を考えることだと分かった。絵画を鑑賞する時には、今回の講座を参考にし、分析しながら、絵の本質を捉えられるといいなと思った(高校1年I.H.さん)」といった感想のように,多くのことを学ぶ機会となった講演でした。次回は10月20日の「折る・詰む・編む:かたちがつなぐSTEAM協働」となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月7日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の前期第6回校内視聴を実施しました。今回は「機械に人間らしく言葉を使わせるためには?」と題し,大関洋平先生(東京大学 教養学部 教養学科・講師)がご講演くださいました。中学生10名,高校1年次72名が大講義室で視聴しました。「ChatGPTのように,AIの発達が著しくなってきているが,人間のような思考をするには,人間自体のクセのデータの積み重ねが重要だとわかった(高校1年次K.Oさん)」「言語に文系というイメージがあったが,科学や工学の観点からのアプローチも融合させて互いの知見を生かすという所がとてもおもしろいと思った。(高校1年次K.Kさん)」のように,研究の奥深さ,面白さが伝わる講演でした。これで前期分の視聴は終了し,夏休み明けから後期分の視聴となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月16日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の前期第5回校内視聴を実施しました。今回は「小さなRNAは今日も奮闘中:同一ゲノムから細胞多様性を導くための戦略とは」と題し,塩見美喜子先生(東京大学 理学部 生物化学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生4名,2年生1名,3年生1名,高校1年次29名が大講義室で視聴しました。「今回の講座を聞いて生物という教科を突きつめることの意義,RNA・DNAの深さについてより知ることができた。授業で習っていたために知っていたところもあったが,知らなかったところが多く,内容もとても興味深いものがあった。…とても神秘的なものだなと感じた。生物の細胞の仕組みを全て知るということは,見えない事を一つ一つ見つけ出すということだと感じ,生物の面白さの本質かなと考えさせられた(高校1年I.H.さん)」のように,多くのことを学ぶ機会となった講演でした。次回が前期の本校での視聴は最終回で,7月7日の「機械に人間らしく言葉を使わせるためには?」となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

5月26日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の前期第4回校内視聴を実施しました。今回は「深層学習の原理に迫る ──数学の挑戦──」と題し,今泉允聡先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生7名,2年生3名,3年生1名,高校1年次23名が大講義室で視聴しました。「人工知能の深層学習・ディープラーニングという言葉は知っていたものの,それがどのような構造・システムなのかの知識は皆無だったが,わかりやすい例でAIのいろはを知ることができ,とても為になった。AIの深層学習の原理はわからない,ということにとても驚いたけれど,よくわからないけれど後から原理・理屈を考えるという考え方も取り入れたい(高校1年S.J.さん)」のように,深層学習の理解から先生の研究経歴からも,多くのことを学ぶ機会となった講演でした。次回の本校での視聴は,6月16日の「小さなRNAは今日も奮闘中:同一ゲノムから細胞多様性を導くための戦略とは」となります。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校