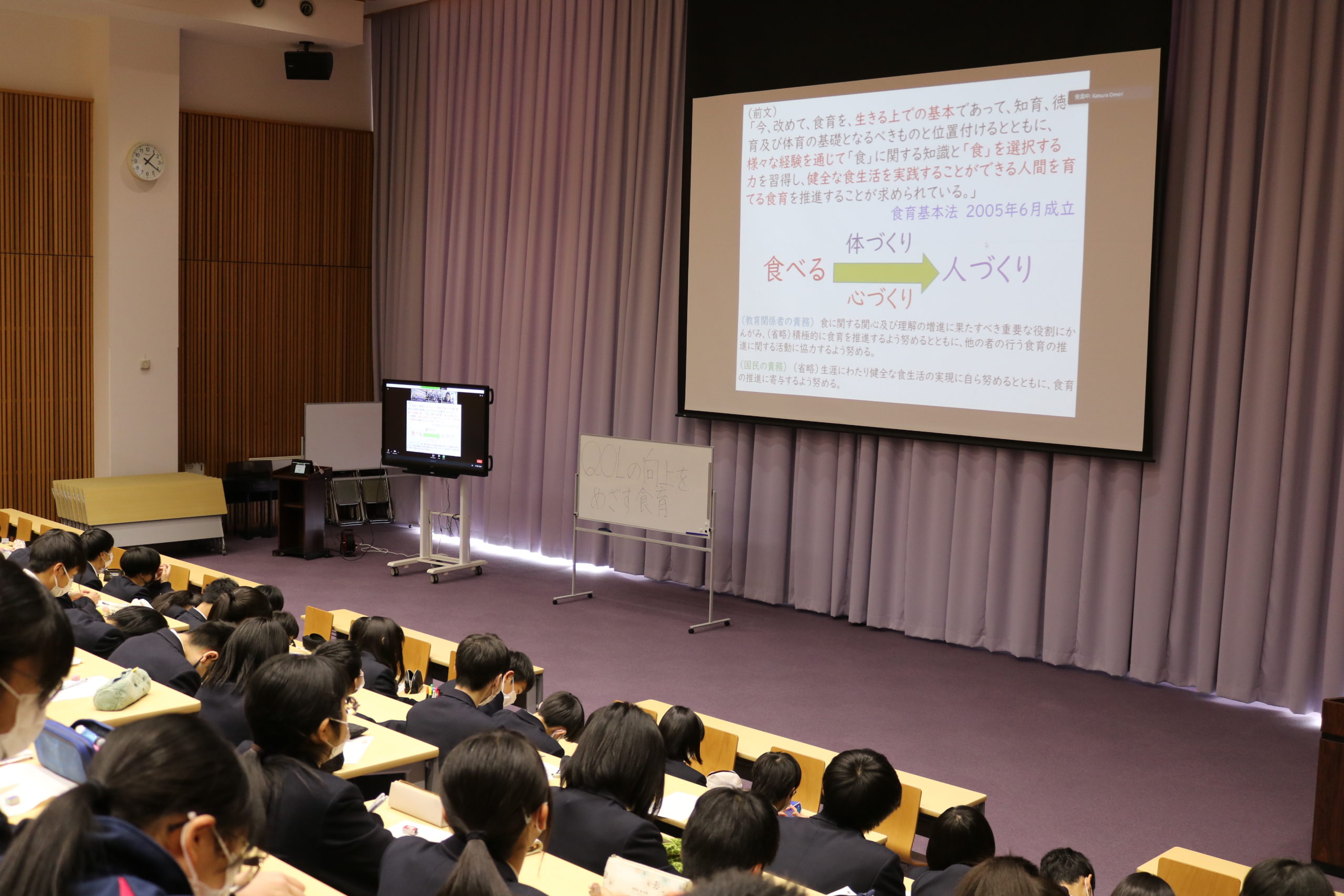

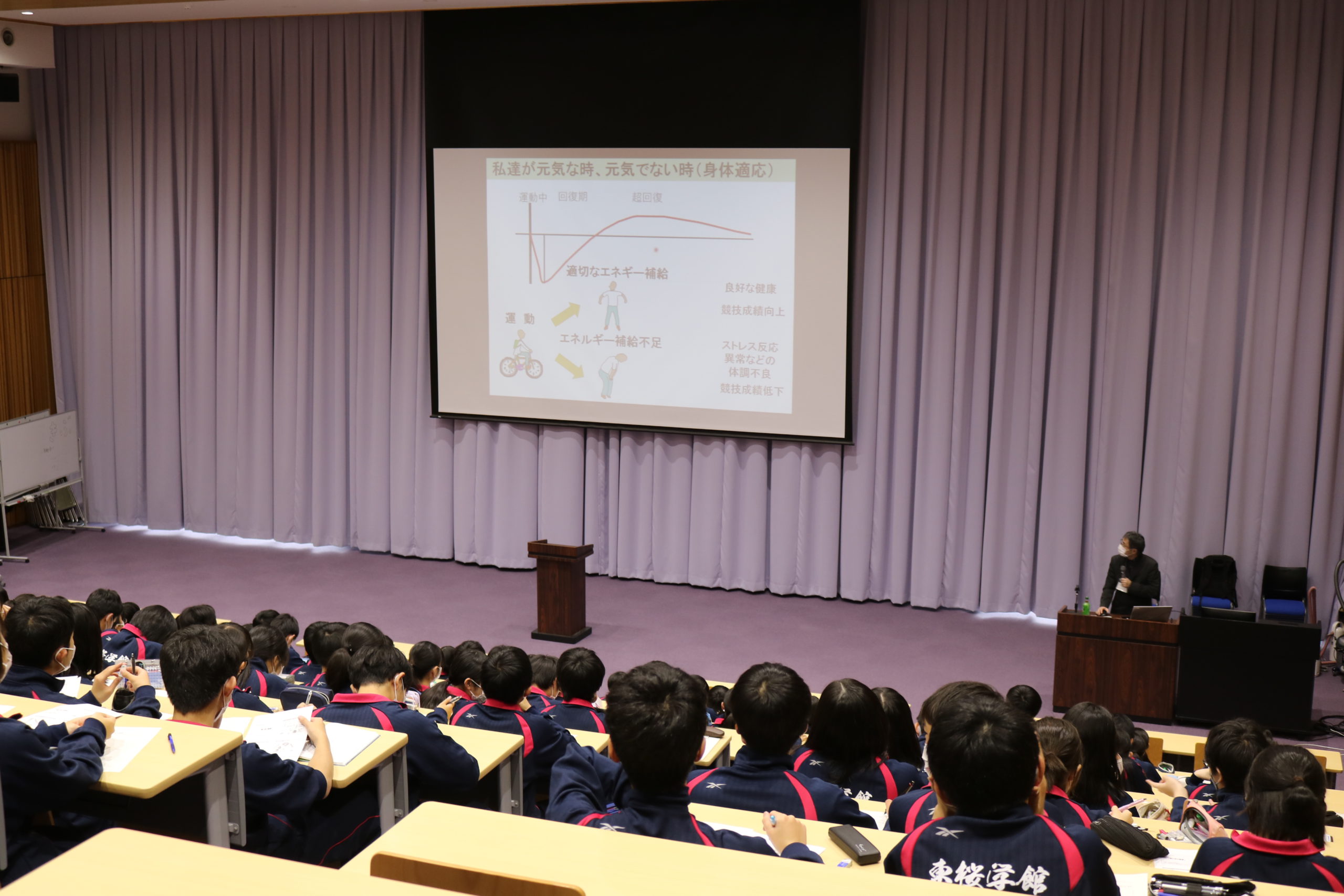

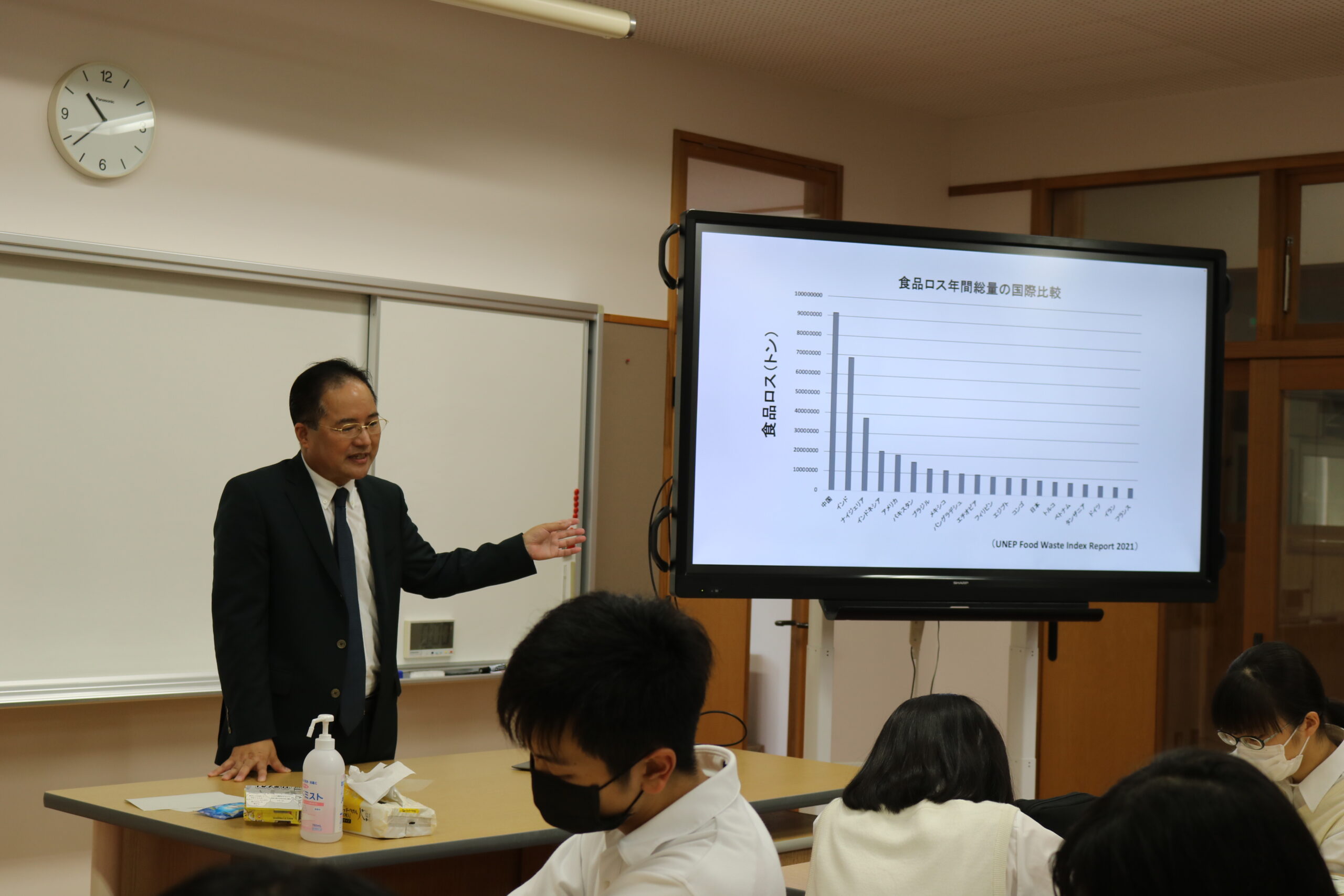

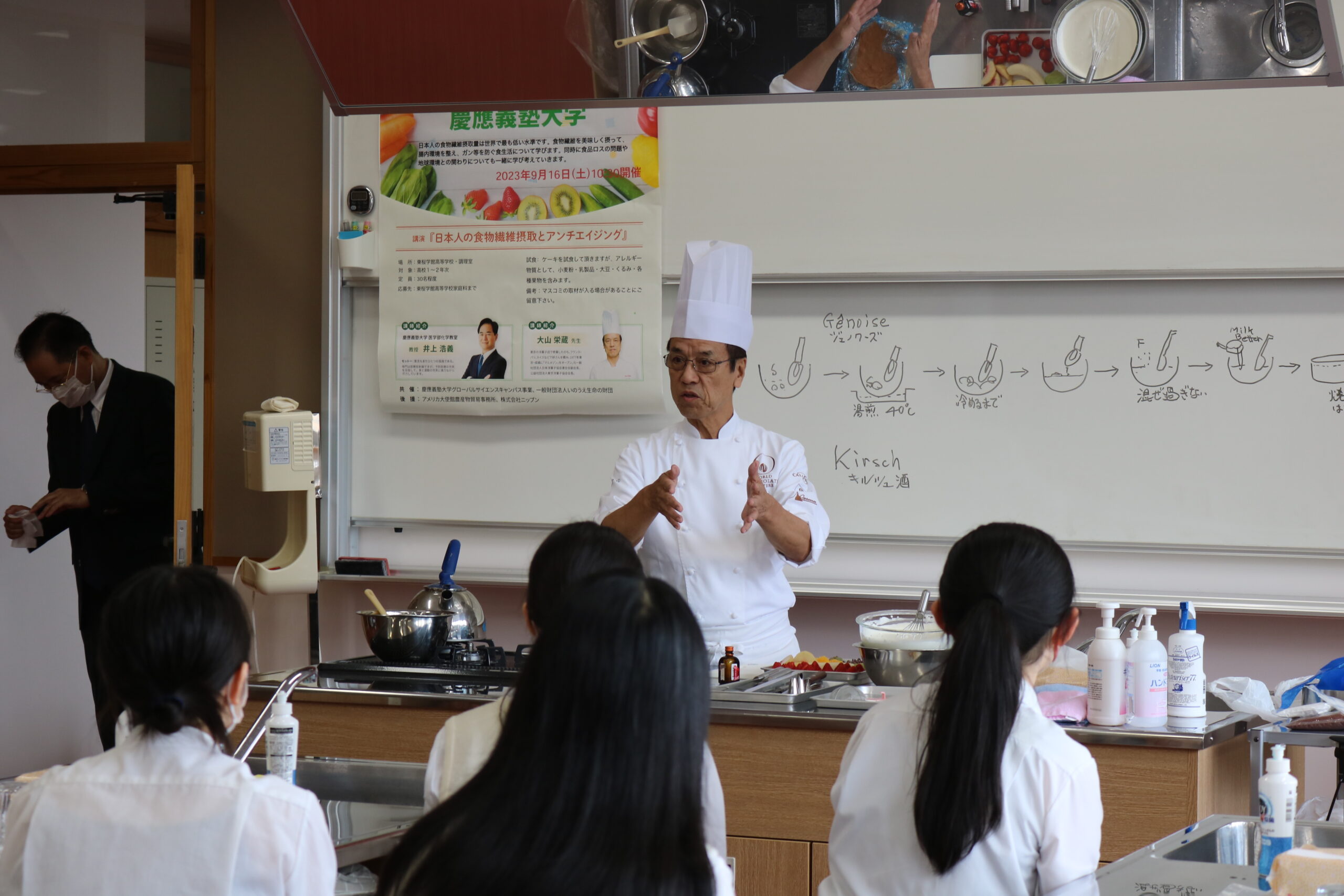

令和5年12月15日に、本校大講義室で、高校1年次が学校設定科目「SS健康科学」の時間、講義 QOLの向上を目指す「食育」を受講しました。

講師は、山形大学副学長 大森 桂教授です。

食育について、その歴史や経過、意義、国内や海外の取り組みついて、生徒と対話形式を取られながら、丁寧にわかりやすく教えていただきました。生徒たちは自分自身のの健康の維持・向上について考える、有意義な時間となりました。また、生徒の質問にも、お応えいただきました。ありがとうございます。

[生徒の感想]

〇カナダの怪我の話が印象的だった。一見ただの怪我に見えても、家庭環境や地域の課題など様々な要因があった。自分で健康維持を気を付けることも勿論だが、劣悪な社会的環境を改善することも必要だと分かった。

〇食物新奇性恐怖や、食物嫌悪学習など、何もしないと乳幼児の今後の食生活に影響を与えることを知りました。

〇アメリカのEdible schoolyardがの食育教育が印象でした。学校の菜園で作物を栽培し、収穫した作物を綺麗なキッチンで調理する体験は、様々な教育的効果をもたらし、人生を豊かにしてくれると思いました。

〇食の選択肢が豊富でも、その選択肢を持つ私たちに、選べるだけの知識、つまりフードリテラシーがなければ、貧しい食生活になってしまうことが分かった。自分の選択・行動が、自分だけでなく社会や環境、次世代に影響していく。

〇ジャック・ピュイゼ先生のフランスにおける味覚教育の、「味わうことは、誰にも代われない」の言葉が印象的でした。自分の感覚に向き合い表現するという考えが、非常に興味深かったです。

〇骨密度を高めるために、食事でカルシウムやビタミンDをしっかり摂り、適度な日光を浴び、運動をして骨に負荷をかけ、将来に備えたいです。

(生徒の感想から)

(生徒の感想から)