令和7年7月22日(火)、23日(水)の2日間、また、高校2年次生がSS総合探究Ⅱの一環でフィールドワークを行い、各グループの探究テーマに沿って官公庁や企業などを訪問しました。

7月22日(火)には、山形大学STEAM教育センターの先生方とオンラインでつながり、生徒自身で各先生方に自分たちの研究のプレゼンを行いました。そして、各班の生徒たちが具体的な研究内容や研究方法などに関して、ご助言をいただきました。

また、同日、本校のOBである山形大学 大学院理工学研究科 2年 村田桃香様より、大学院での具体的な研究内容や研究生活等について講演をしていただきました。この講演の中で研究室に入って良かったことは、先行研究をベースにした研究デザイン力が育まれたという点を挙げていました。生徒の皆さんから多くの質問もあり、先輩から良い刺激を沢山いただいくことができました。

様々な機会を通じて、生徒たちは今後の探究活動の方向性がより具体的になったようです。10月8日(水)の中間発表会が楽しみです。

村田先輩の講演会と山大STEAM教育センターの先生方の指導の様子

2025-07-29T17:47:39+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月8日(水)12:00~15:30に本校において、高校2年次生が全員で取り組んでいる課題研究の中間発表会を行います。

山形県内外の高校を招いて、対面における合同での研究成果発表会を行います。発表後の時間で、探究活動についての生徒・教員の交流会も実施予定です。

発表で参加、または見学(生徒・教員)を希望する場合には、下の要項をご覧いただきお申込みください。なお、保護者の見学は実施しておりませんのでご了承ください。

R7 中間発表会のお知らせ

R7 参加申込書

2025-07-31T12:25:48+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

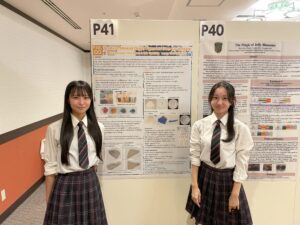

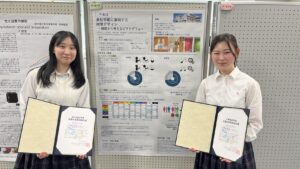

7月26日(土)に第10回アジア化学教育ネットワーク(化学教育国際会議:NICE)が山形国際ホテルを会場に行われ、その中の高校生セッションに参加しました。

本校からは高校3年次生2名が”Produce Mineral Origin Pigments from Local Agate”というテーマで、これまでの研究成果をすべて英語で発表し、さらに英語で質疑応答を行いました。多くの大学の先生やアジアの学生に発表を聞いていただき、様々な方々から助言をいただきました。そして優れた発表者に贈られる「Best Poster Presentation」を受賞しました。

国際学会という発表の場も体験でき、発表生徒にとって大変有意義な時間となりました。

2025-08-05T08:36:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月11日(金)、今年度第5回目(前期最終回)となる、東京大学教養学部が主催する「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行い、中学生7名、高校生45名の計52名が参加しました。今回は、「生物地理学:生物の分布を科学的に考える」と題し、東京大学 教養学部 学際科学科・准教授 池田 啓 先生から授業をしていただきました。

以下は受講後の生徒からの感想(一部抜粋)です。

ー

講座を受ける前は、生物地理学は、生物の分布を地理的な目線で考えて、研究を進めていくものだろうとしか考えていなかったものの、この講座を受けてみて、生物の分布を現在の地理的要因や現在の生物の状態のみで判断するのではなく、過去の生物の状態や、過去の地理的要因、そして歴史的要因でも考えて総合的に判断していくということを知り、生物地理学はただ単に理系関係のものではなく、地歴科目全体も関わってくるもので、複雑で面白い教科なんだと魅力的に感じた。

今回の講演は、視野を広げることが研究においてどれほど重要なのかを再認識させてくれた。生物の分布や進化には必ず理由があり、その要因は様々な可能性があることについて述べられていた。今回はその中でも、氷河期による気候変動についての話が中心で、日本の高山植物の起源についてだけでも南下説と北上説という真逆の二説が存在することが話に上がった。少ない情報源から短絡的に結論を下すのではなく、さらなる情報の収集によって判断材料を増産を選択することの重要性について述べられていて、ためになった。

学校では馴染みのない「生物地理学」に触れて、今習っている生物基礎とは違った視点からの学問に興味を持てた。月山にブナ林があるので、偶然とはいえ心惹かれる導入だった 18世紀のさく葉標本がきれいな状態で残っているのは、「いつ頃に、誰が、どんな植物があったのか」や「植物の判別の基準になるから」などの理由があると知り、そういった情報のために長い時間保持しておくのは執念に近いように感じた。博物館は展示のみを行っているわけではないのも納得できる。

ー

池田先生による講義は、生徒たちにとって「生物地理学」という新しい分野に触れる貴重な機会となりました。生物の分布を現在の環境だけでなく、過去の気候や地理、歴史的背景から総合的に考えるという視点に、多くの生徒が新鮮さと興味を感じていたようです。今回の講座を通じて、生徒たちは、理系・文系を横断する学びの面白さや、視野を広げて探究する姿勢の大切さを実感し、今後の学びや進路について新たな視点を得ることができました。

2025-07-14T19:33:40+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月4日(金)、今年度第4回目となる、東京大学教養学部が主催する「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行い、中学生4名、高校生41名の計45名が参加しました。今回は、「自分の外に出る読書――アメリカ合衆国の短編小説を読む」と題し、東京大学 教養学部 教養学科准教授 井上 博之 先生から授業をしていただきました。今回は文学をテーマにした内容で、生徒たちは英米文学にふれながら「読むこと」の意味について深く考える機会となりました。

以下は受講後の生徒からの感想(一部抜粋)です。

―

・今日の講座を受けて、物語の中の語り手の心情の変化を詳しく分析していくことはとても興味深いものだなと思いました。繰り返し出てくる単語や人物像、過去形で書かれているなど、物語にはたくさんのヒントが隠されていて、それを探し出して、考察していくという過程がとても面白いなと感じました。また、作者の故郷や文化、生い立ち、性格などが作品に出ていて、作者に実際に会ったような気持ちになりました。これから小説を読むときは、楽しんで読むだけではなく、物語の中にあるいろいろな視点に目を向け、自分の外に出ることができるような読書を心がけていきたい です。

・今回取り上げられた短編小説家のカーヴァーの『大聖堂』は、短いながらも、語り手の思考の変化が、ロバートの印象と関わり方の違いで読み取れ、どんどん小説に惹かれていく感じがした。内容とともに英語の表現について取り上げられていたが、日本語で書かれていない分、どのように自分の中で解釈するのかが自由になり、人物の背景や性格、物語の進み方に着目して、読むことは面白い と思った。

・この話を読んで、「視覚と共感」について、語り手が目を閉じて何も見えない中で世界を見る体験は、私にも深い洞察の余韻が残りました。私達も、普段の生活の中で視覚に頼って世界を見ることが多くあると思います。だからこそ、見たものに興味がなければなんの感情も抱かないし、なにか抱いたとしても、瞬間的なものであったりするのだなと考えさせられました。語り手の閉鎖的な思考、視点や偏見が崩れる瞬間には、私たち自身の「盲目さ」に気づかされ、視野だけでなく心がより開放された気分に なりました。日常の中に突然訪れる小さな気づきが、自分にとっての改革になるかもしれないということを考えると、大切にしていきたいと思いました。

―

井上先生によるレイモンド・カーヴァー『大聖堂』の解説は非常にわかりやすく、生徒たちに深い気づきと新たな視点を与えてくださいました。英語を学ぶ意味や読書の楽しさをあらためて実感し、多くの生徒が、より意欲的に学習や読書に取り組みたいと感じたようです。また、井上先生が語られた進路選択のきっかけについてのお話も、生徒たちが自らの将来を考える上で大きな刺激となりました。今後、生徒たちが世界各国の文学作品にふれ、自分の世界を広げていってくれることを期待しています。

2025-07-07T17:46:56+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

昨年度、東桜学館中学校で行った探究活動のうち、優れた活動について、発表します。

◎山形県立図書館(遊学館)3F 第一研修室 入場無料

実施日時:8月3日(日) 9:40~12:00

内容:①現中学2年、現中学3年、現高校1年の特に優れたそれぞれ3グループの探究発表

②昨年度の中学1・2・3年生の優れた探究活動のポスター掲示

③本校卒業生である山形大学大学院生と東北大学学部生による①の発表への講評と、東桜学館時代の学びから現在の研究までの道のりについて講話

駐車場は、県立図書館に隣接する西側駐車場及び文翔館東側の県営立体駐車場をご利用いただけます。遊学館1階カウンターで手続きいただきますと、2時間まで無料で停めることができます。

多くの方のご来場をお待ちしています。

東桜探究フェスタチラシPDFはこちら