2月3日(金)に行われた中学3年生「校内英語ディベート大会」決勝の様子がさくらんぼテレビのニュースで放送されました。

【山形】東桜学館中学校・社会問題「高齢者免許返納」を英語でディベート 東根市|FNNプライムオンライン

2月3日(金)に行われた中学3年生「校内英語ディベート大会」決勝の様子がさくらんぼテレビのニュースで放送されました。

【山形】東桜学館中学校・社会問題「高齢者免許返納」を英語でディベート 東根市|FNNプライムオンライン

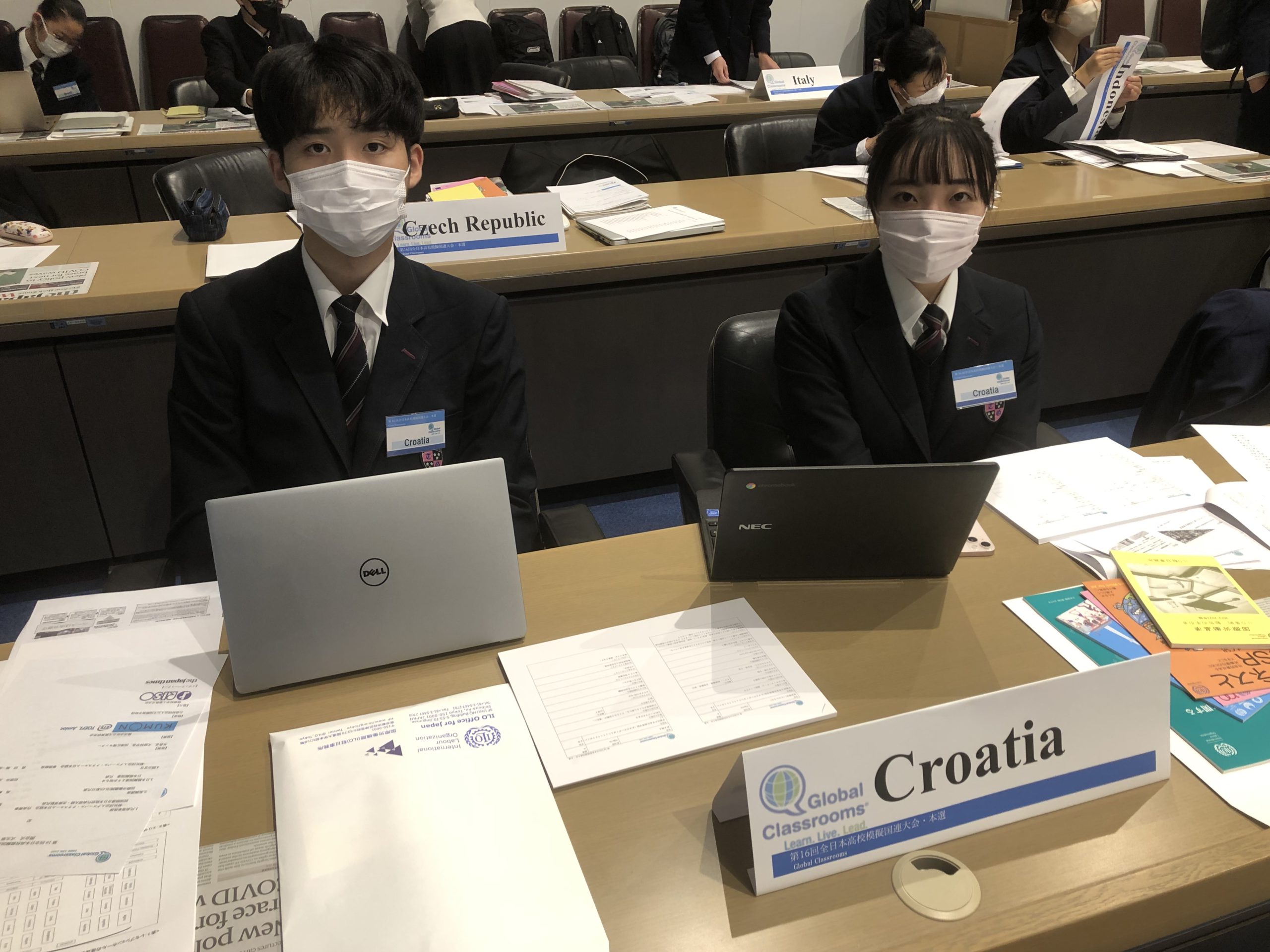

11月12日・13日に、研修旅行から駆けつけた2年次2名が、渋谷にある国連大学にて全日本高校模擬国連大会に参加しました。議題は「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」で、本校生徒はクロアチア大使として、二日間に渡って熱心な議論が繰り広げられました。多国籍企業は時に、国家の経済力を上回るほどの強大な経済力を持ち、各国の税制や法律・慣習に従って各国現地法人を複数所有し支配しているという事実の認識から始まり、各国の国益を守りながら、コロナ禍におけるデータ管理や社会保障について、各国の支持を得る宣言の作成を目指しました。東北ではまだまだ馴染みのない模擬国連ですが、参加校の多くは部活動や委員会などで練習試合などを繰り返し、予選会を通過しているため、非常にレベルの高い議論が展開されていました。

齋藤桃さんは「何も知らない国とこの一ヶ月間向き合い、今ではクロアチアに対して愛国心のようなものを感じます。簡単に言えば『多国籍企業に関するルール作り』を40カ国の大使と協議したわけですが、強大な経済力を持つ多国籍企業だからこそ、国家がどのようなルールを設けるかによって国益は大きく左右されます。国益と対立する政策に対し、どこまで譲歩し、合意形成を行うか、悩み、迷い、考え抜いたこの2日間は非常に有意義でした。そしてなによりも、この会議で出会えた人たちとの交流は、山形にいたら絶対に経験できないことでした。この模擬国連に参加できたことを光栄に思い、協力してくださった先生方、家族に感謝します」と感想を述べてくれました。髙橋駿輔君は「最初はかなり緊張しましたが、自分達の能力を信じて有意義な会議にすることができました。すべてのチームが奮闘し、輝いていました。心から尊敬しています。しかし同時に、自分の生きてきた世界の狭さを知ることにもなりました。今は、いつも応援してくださった先生方や友人、そして何よりチームメイトの桃への感謝でいっぱいです」と感想を述べてくれました。大きな成長を促してくれた全日本大会だったようです。

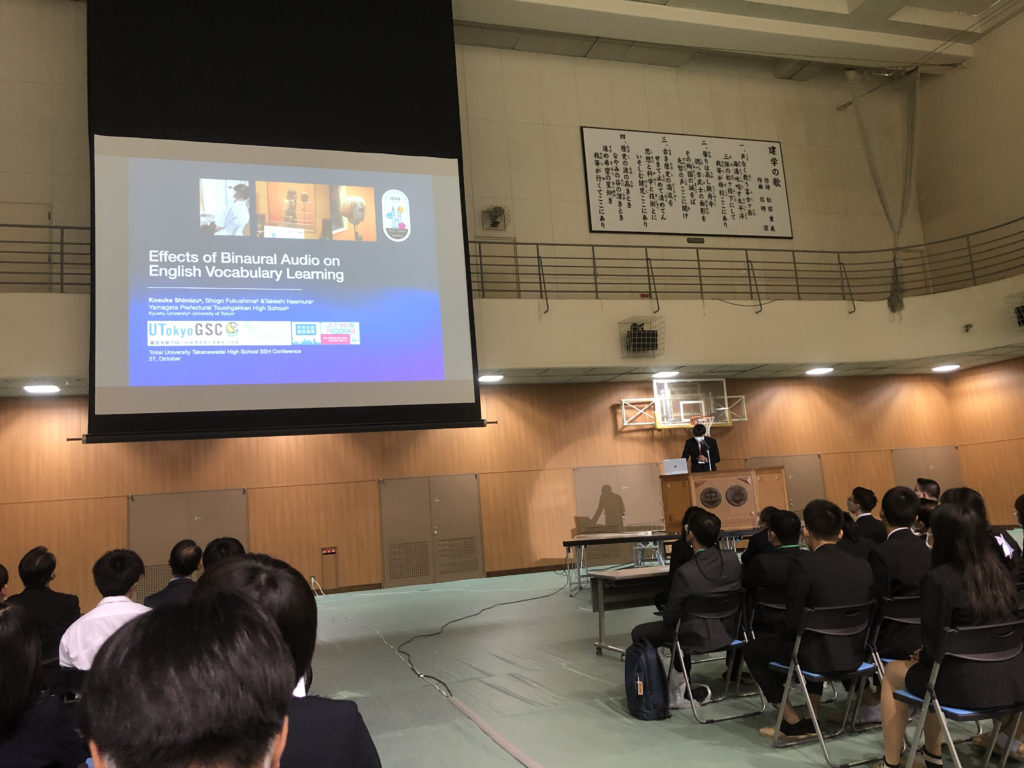

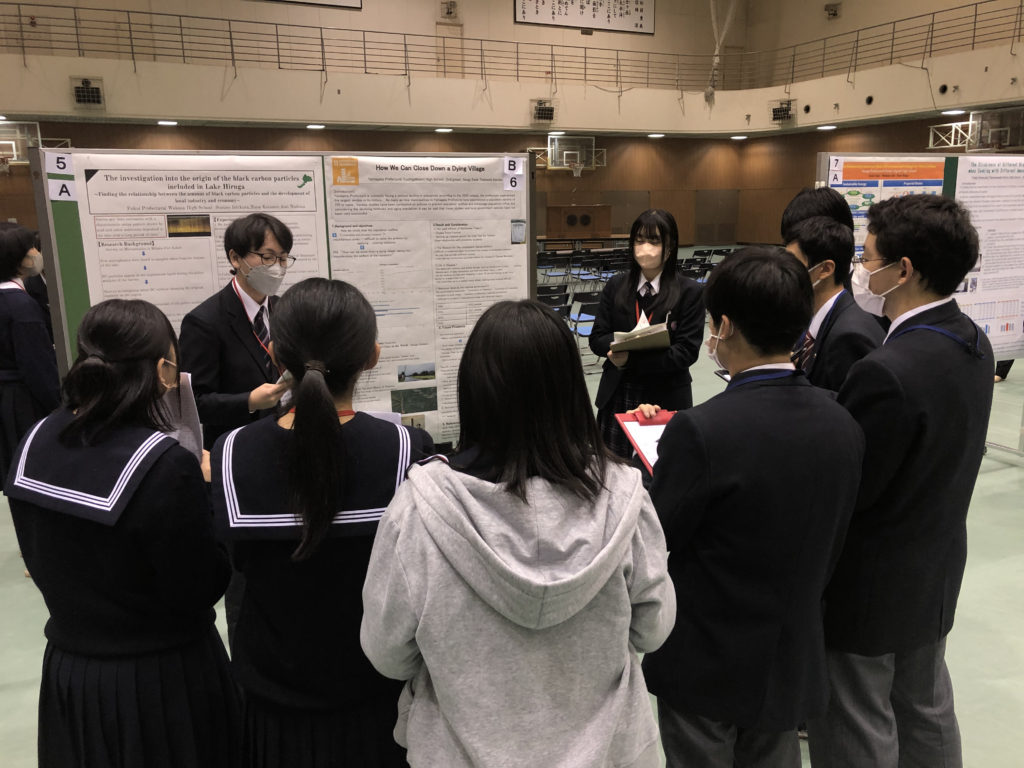

10月29日(土)に、パヤオ大学附属校(タイ)、新潟県立新発田高等学校、福井県立若狭高等学校、兵庫県立姫路東高等学校の生徒も参加した高輪台高等学校SSH成果発表会(International SSH Presentation Seminar 2022)に、本校2年次の清水 紘輔君(口頭発表; “Effects of Binaural Audio on English Vocabulary Learning”)、高橋奏翔君と浅黄さらさん(ポスター発表; “How to Close Down a Marginal Village”)が参加してきました。タイからは約80名の生徒が参加していることもあり、口頭発表は全て英語、ポスター発表もほとんどが英語、質疑応答ももちろん英語でした。そんな発表会でも、本校の3名は流暢な英語で堂々と発表し、他校の発表にも英語で質問するなど大きな存在感を示していました。高校生が自分の研究を英語で発表する機会は確実に増えており、本校はこの流れにしっかり対応していることが体感できる発表会でした。

9月25日(日)に第12回全国中学生英語ディベート大会がオンラインで開催され、3年生7名がチームを組み、代表として6名が出場しました。今年は全国から約30校の出場があり、各チームが4試合行いました。生徒たちの頑張りで2勝をあげることができ、各試合のベストディベータ―にも選出されました。対戦後には各学校と談話をするなど、日本のトップレベルの中学生との試合と交流を楽しむことができました。

1回戦 VS 栄光学園中学校 【勝利】

2回戦 VS 河瀬中学校 【勝利】

3回戦 VS 筑波大学附属駒場中学校 【引き分け(⇒敗退)】

4回戦 VS 市立浦和中学校 【引き分け(⇒敗退)】

全国で10名の令和4年度オーストラリア科学奨学生(ハリー・メッセル国際科学学校)に高校2年の丹野 稜さんが選ばれ、令和4年7月2日(土)~7月10日(日)の日程で参加しました。

このプログラムは、オーストラリア、中国、ニュージーランド、アメリカ及び日本の中等教育施設の在学者、約150名を対象にオンラインにて開催されました。

また、全てのプログラムは、英語(通訳なし)で行われ、シドニー大学の講義受講、海外の高校生とのコミュニケーションの場面など、貴重な経験ができるプログラムになっているようです。

今回のプログラムの内容の詳細については、次の丹野さんの報告書をご覧ください。

丹野さんから写真を提供していただきましたので、写真の説明のコメントとともに掲載します。

「パティの写真は、生物学のワークショップで作った、 植物性の材料のみを使ったパティです。

残る2枚の写真はどちらも、 マイクロプラスチックに関する化学のワークショップで撮影した写真です。 ライトで明るくして近距離で撮影してある方は、砂にマイクロプラスチックを模したネイル用のラメを混ぜ、 網目状のメッシュを用いて砂とマイクロプラスチックを分離させようという実験の際に撮影したものです。 手が写っている方の写真は、 水に入れたマイクロプラスチックに植物油を入れることで、 水中に散らばるマイクロプラスチックをひとかたまりにまとめることができるという説明を受け、 それを実際にやってみた際に撮った写真です。」

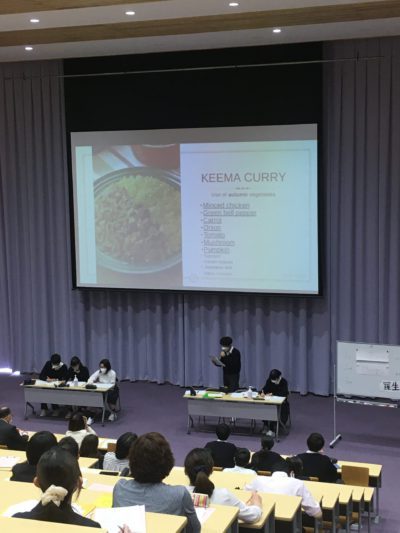

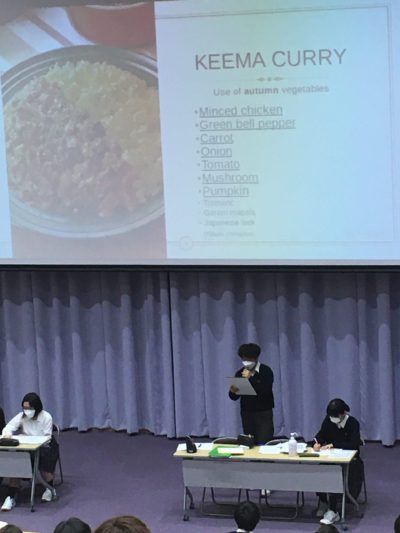

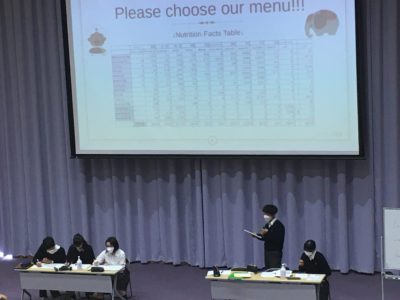

中学3年生では、中学校における英語学習の総まとめとして学年の最後に全員で英語によるディベート大会を開催しますが、そのほかにも様々な活動を取り入れています。

今回は、”来日している交換留学生に日本の料理やイベントを紹介する”というテーマで、二人1組になってプレゼンテーションに取り組みました。それぞれに趣向を凝らした楽しいパフォーマンスを披露してくれました。

2022年6月16日、東桜学館を会場に山形県高等学校教育研究会英語部会研究大会が開催されました。

「新学習指導要領の趣旨を生かした指導法と評価」の大会テーマのもと、後藤由紀子先生による1年3組の「論理・表現Ⅰ」の授業が公開されました。

授業では、新しい school lunch menu について、Presentation battle を行いました。各グループとも、それぞれに趣向を凝らしたメニューの提案を行っていました。

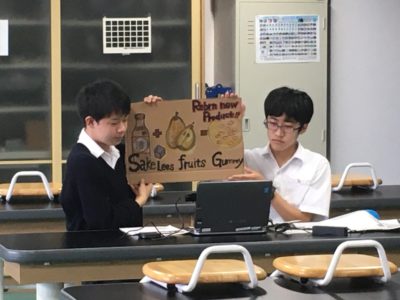

参加した中学生2名は、いずれも3年の髙嶋蒼空さん、森谷綾介さんです。昨年度、「やまがたイノベーションプログラム2021」に出場して最優秀賞を受賞するとともに、特別賞「コロンビア大学経営大学院 公式ビジネスプランコンテスト挑戦権(VFA賞)」を獲得し、今年 2月13日の英語プレゼンを経て、出場に至ったものです。

また、高校2年 清水紘輔さんも同様に、中学校の時に「やまがたイノベーションプログラム」に出場してVFA賞を受賞し、挑戦権を獲得しました。

当日は、英語によるビジネスプランのプレゼンのあと、海外の参加者から質問等を受けるなど、練り上げたビジネスプランを発表するとともに、これまで学んできた英語力を遺憾なく発揮していました。

※やまがたイノベーションプログラム:山形県産業労働部と山形放送(YBC)が、山形県若者創業応援プロジェクト事業(YAMAGATAビジネスアイディア博(BIEXPO) × 山形大学 EDGE-NEXT)の一環として企画する山形県内の中高生向け起業家マインド醸成プログラムです。

7月8日(金)に,今年度7回目となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は講座の前に、Stanford e-Japanで全国から選抜された高校生と共に、英語で大学の講義を受け、議論しながら日米の比較研究を行った清水紘輔君(高校2年次)が最終報告書に書いた内容をプレゼンテーションしてくれました。日本の経済再生を科学技術関連の要素とGDPの相関から分析し、日本の研究者の数が少ないことが経済の発展を妨げているという結果から、研究者を育てる政策の必要性を提言する内容でした。

第7回の東大金曜講座では、「パラアスリートの脳――可塑性と再編能力――」と題し、中澤公孝先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)が、パラリンピアンの脳と脳の代償性反応について紹介し、人間の脳の適応力について考察された講義を拝聴しました。中学1年生9人、2年生3人、高校1年次生20人が視聴し、最後には高校1年次のSH君が質問をして中澤先生から面白い視点だとお褒めいただきました。

1学期の校内視聴は今回で終了になり、次回は9月中旬以降に再開します。多くの生徒の参加を期待しています。

令和4年度オーストラリア科学奨学生(ハリー・メッセル国際科学学校)の選考結果が発表され、本校2年の丹野 稜さんが全国約10名の中に選ばれました。

このプログラムは、令和4年7月2日(土)~7月10日(日)に、オーストラリア、中国、ニュージーランド、アメリカ及び日本の中等教育施設の在学者、約150名を対象にオンラインにて開催されるもので、全てのプログラムは、英語(通訳なし)で行われます。日本からは、10名程度の高校生が参加する予定です。

丹野くんの話によると、シドニー大学の講義受講、海外の高校生とのコミュニケーションの場面など、貴重な経験ができるプログラムになっているようです。これまで培ってきた英語力等を思う存分に活かして多くのことを学びとってほしいと思います。