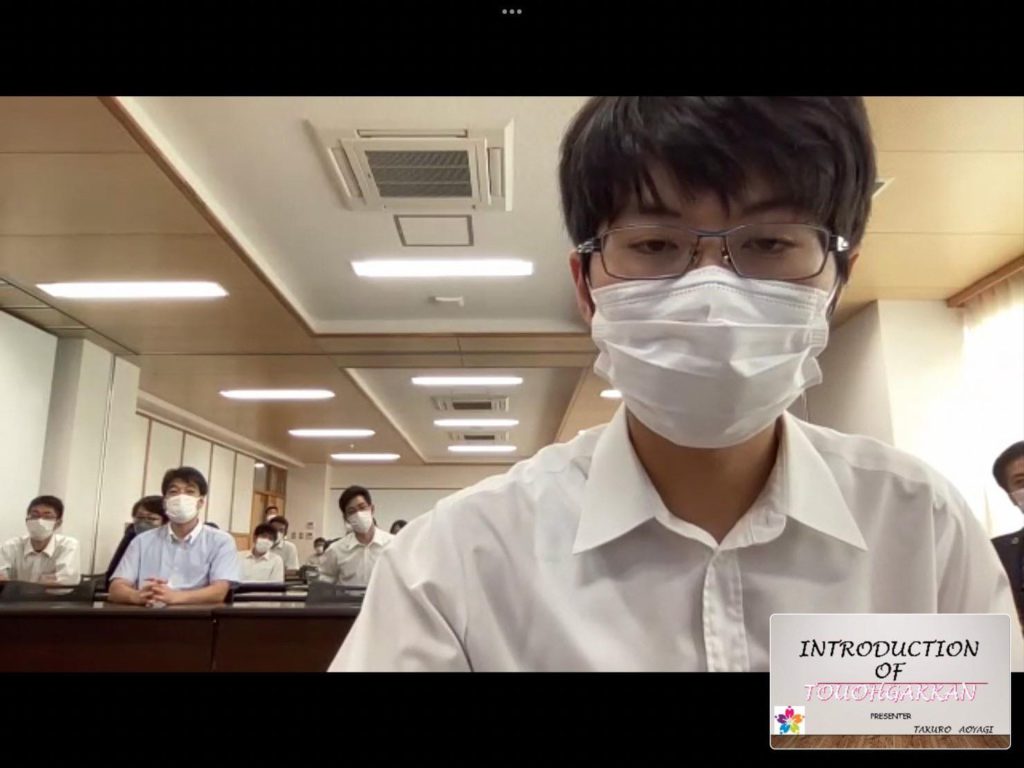

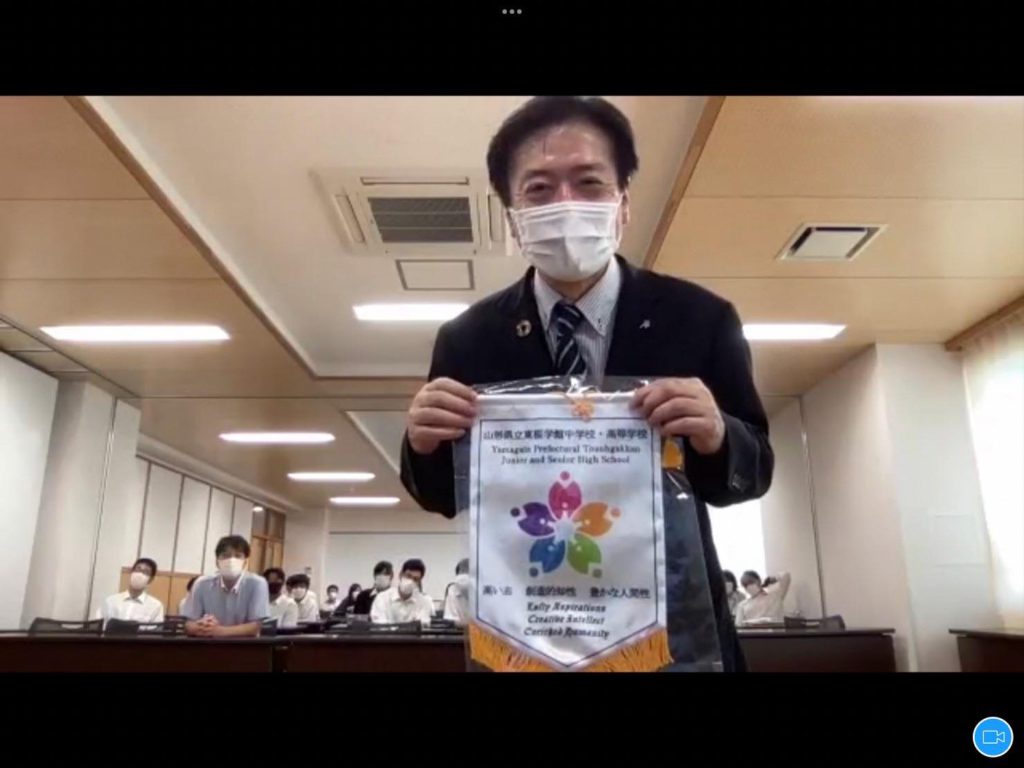

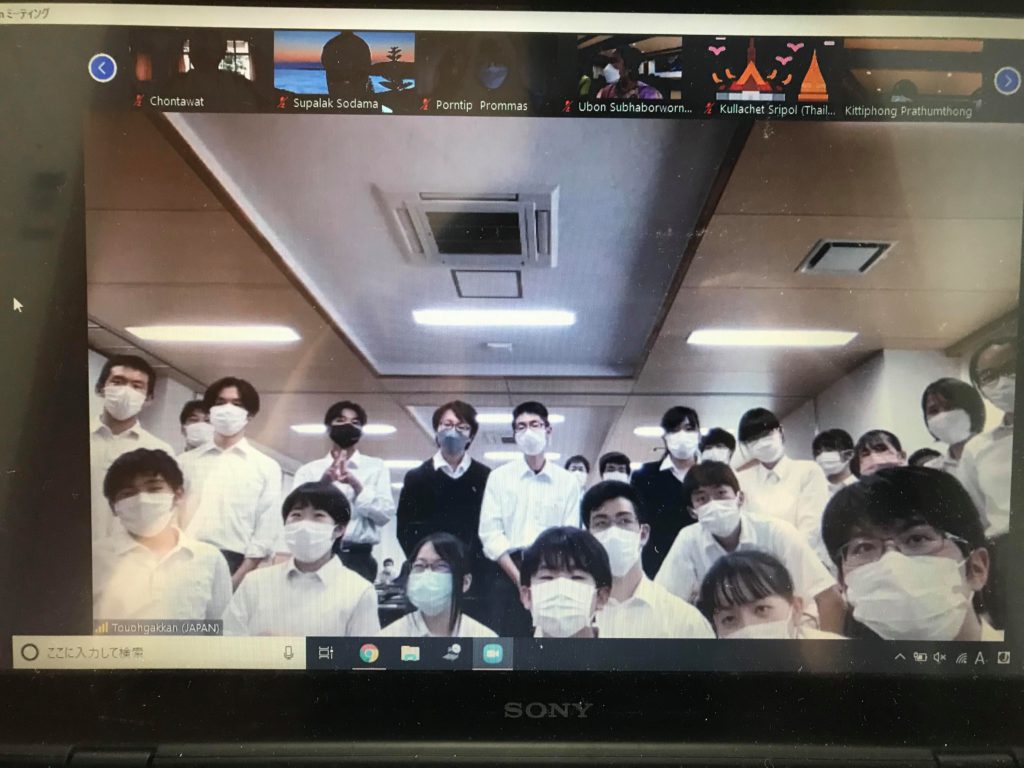

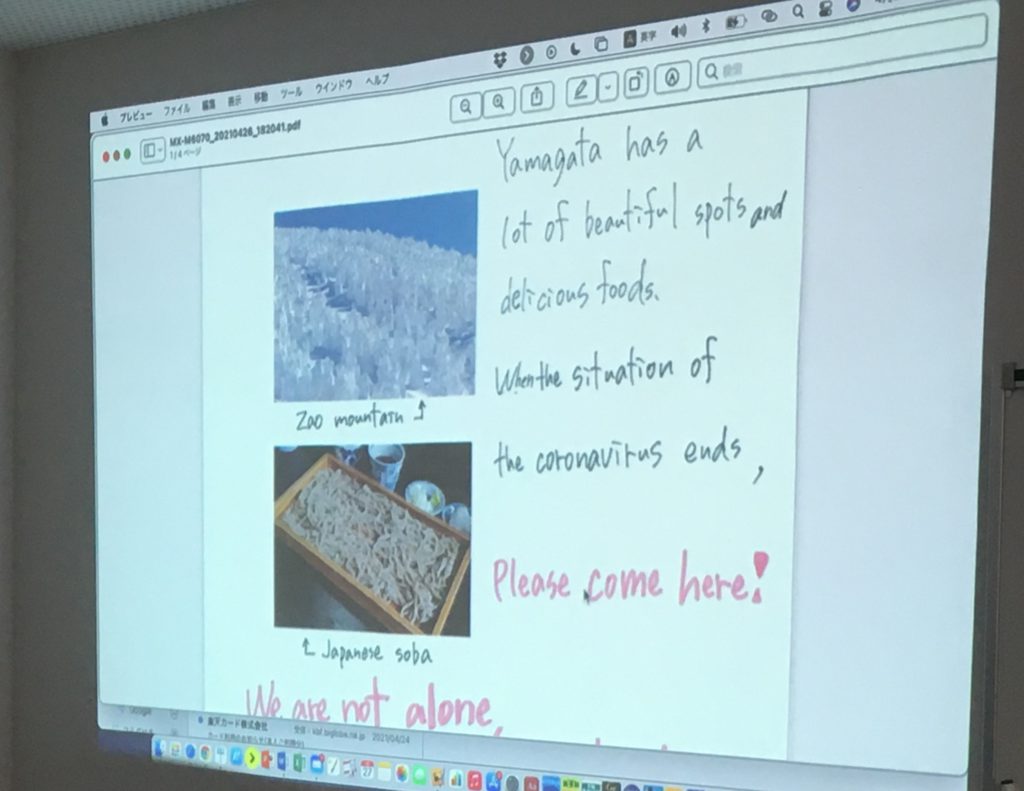

本校は,ユネスコスクールのネットワークを通じ,タイ王国のルーイ県ノーンヒン郡(タイの東北部)にあるノーンヒンウィッタヤコムスクール(Nonghinwittayakom School, https://www.nonghinwit.ac.th/index.php)との交流をしていくことになり,その交流開始式が9月24日(金)に行われました。両校の校長式辞の後,それぞれの学校の説明,タイ舞踊と花笠踊りの披露があり,生徒会役員紹介,質疑応答と,約1時間のオンライン交流となりました。コロナの影響で相手校の生徒は各家庭からの参加ではありましたが,多くの生徒の参加もあり,今後の交流が期待できる開始式となりました。

本校の紹介は前生徒会長の青柳匠朗君がPowerPointを用いてタイ語を織り交ぜた英語で行い,花笠踊りは本校中学3年生の代表3名が直前に引き受けてくれ,見事に踊ってくれました。

今後はまずEメールでの交流(希望者)から始まり,総合探究の共同研究や現地訪問まで交流を進めていく予定です。

2025-01-16T13:33:46+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館では、キャリア教育の一環として「クエストエデュケーション」(未来と探求社)を導入しています。昨年度も中学1~3年生(全員)と高校1年生(希望者)が取り組みました。

その結果、全国大会(昨年度はオンライン開催でした)にいくつかのチームが出場しました。その際、「チェンジメイカー賞」を受賞したチームのプレゼンテーションがアップされていましたので掲載します。

【ソーシャルチェンジ・イングリッシュ部門】

「クエストエデュケーション」のホームページ

VIDEO

2025-02-13T11:23:13+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

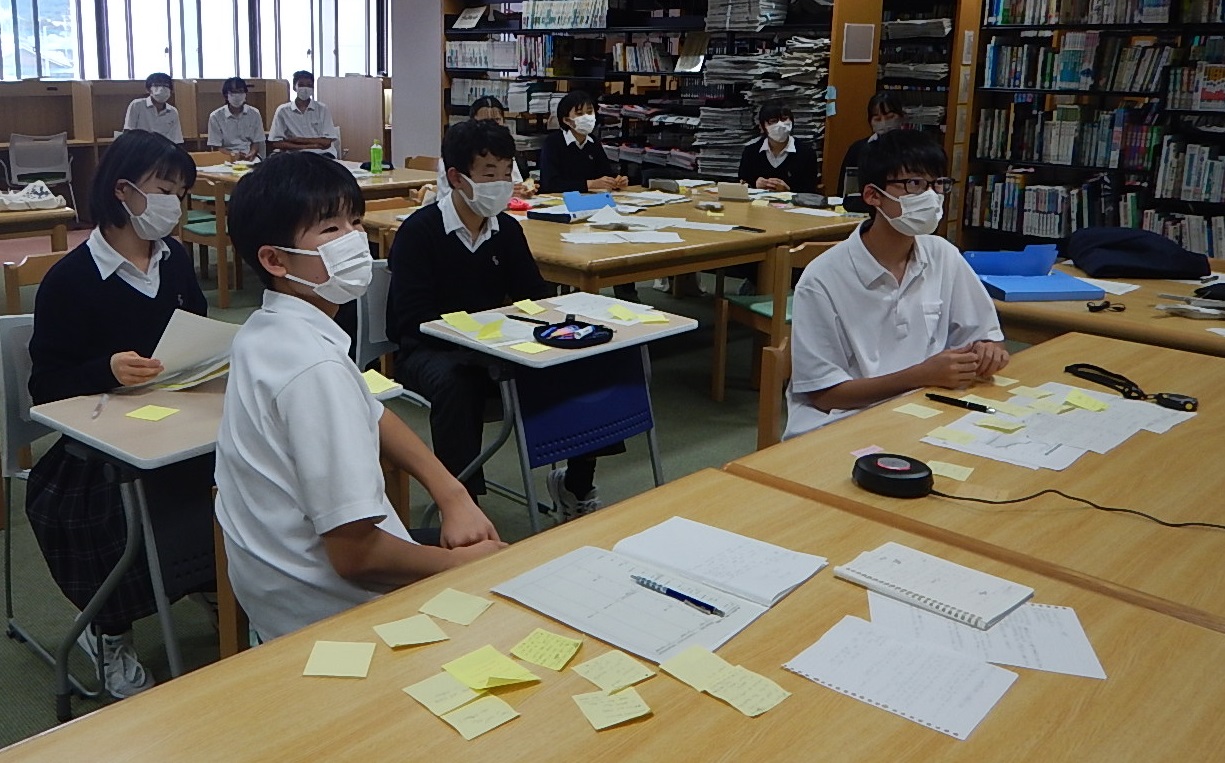

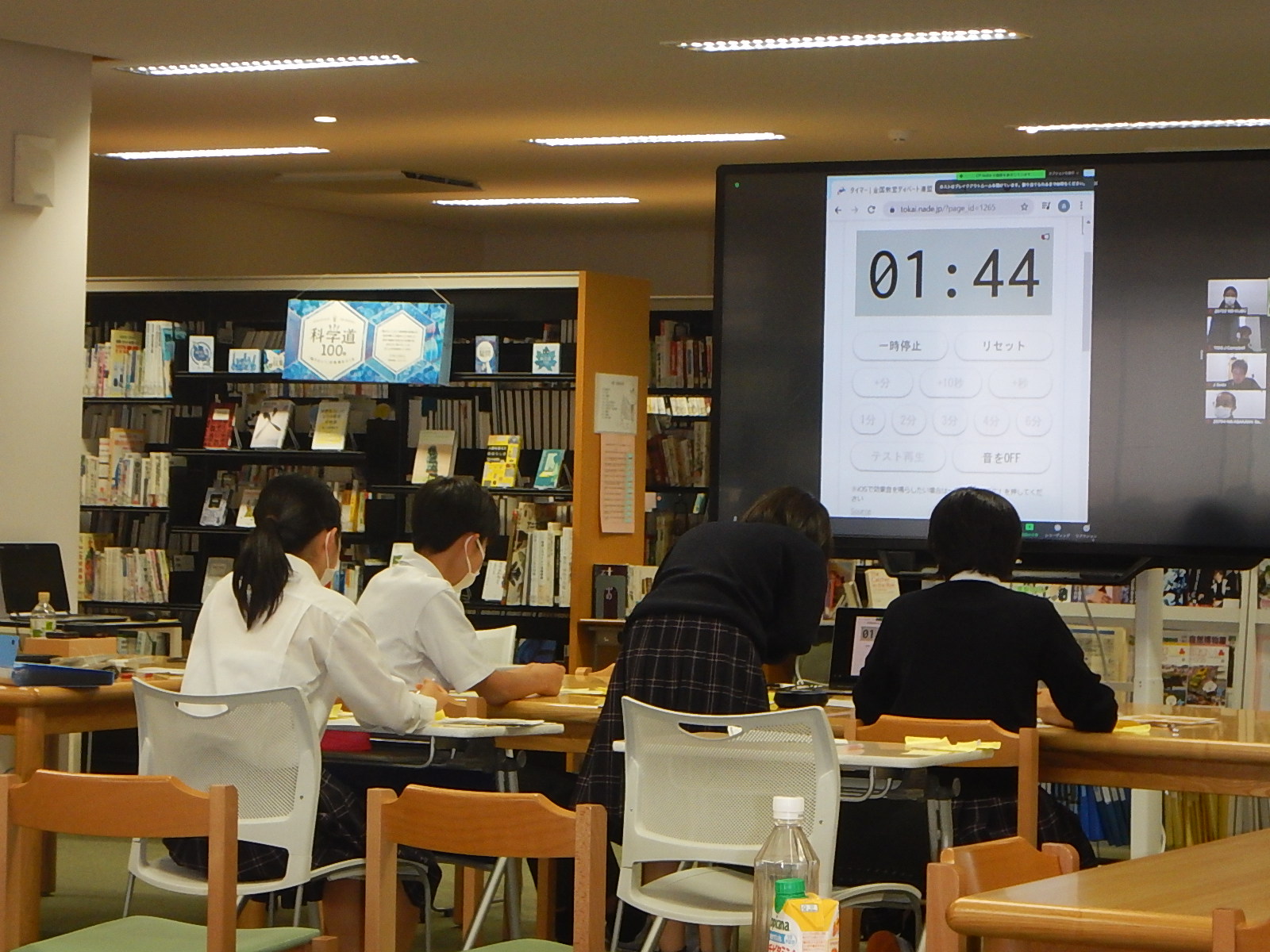

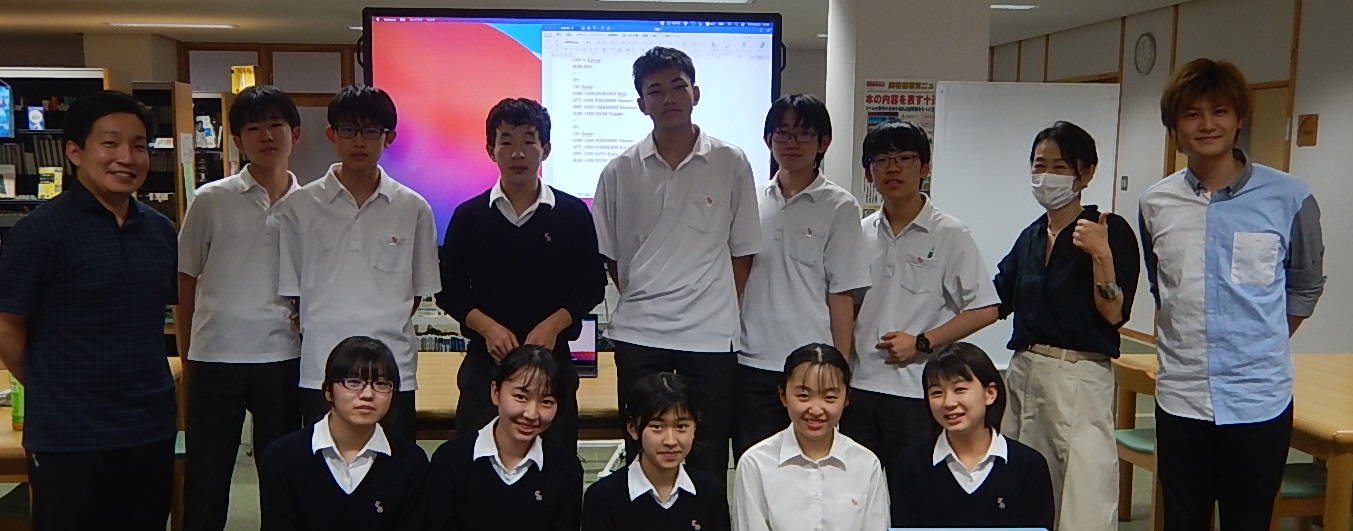

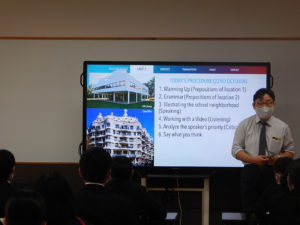

9月5日(日)に第11回全国中学生英語ディベート大会がオンラインで開催され、3年生11名がチームを組み、代表として7名が参加しました。今年は全国から約30校の出場があり、各チームが4試合行いました。今年は生徒たちの頑張りで2勝をあげることができ、各試合のベストディベータ―にも選出されました。対戦後には各学校と談話をするなど、日本のトップレベルの中学生との試合と交流を楽しむことができました。

1回戦 VS 聖光学院中学校 敗退

2回戦 VS 不二聖心女子学院中学校 勝利

3回戦 VS 筑波大学附属駒場中学校 勝利

4回戦 VS 福岡雙葉中学校 引き分け(⇒敗退)

2025-02-10T10:37:19+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

SKYSEF2021(「21世紀の中高生による国際科学技術フォーラム」)が8月17日(火)-31日(火)に今年もオンラインで開催され、本校からは高校3年次の生徒5名が英語によるポスター発表と口頭発表で参加しています。19日に行われたZoomを介した口頭発表には、アメリカ、台湾、タイ、イタリアの高校生が参加し、本校からは鈴木菜々乃さんと山本杏夏さんが2年次に総合探究Ⅱで進めた食べられるストローの研究を、英語で堂々と発表しました。審査員の先生方も英語による質疑の中で、重要な研究と仰って下さり、本校としては、初めてのライブによる国際的な研究発表を成功させることができました。

動画配信によるポスター発表には、井上大地さん、髙橋廣之介さん、田中愛純さんが参加しており、SKYSEFのサイト(https://sites.google.com/view/skysef2021/home)で8月31日までご覧いただけます。

2025-01-16T12:09:39+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

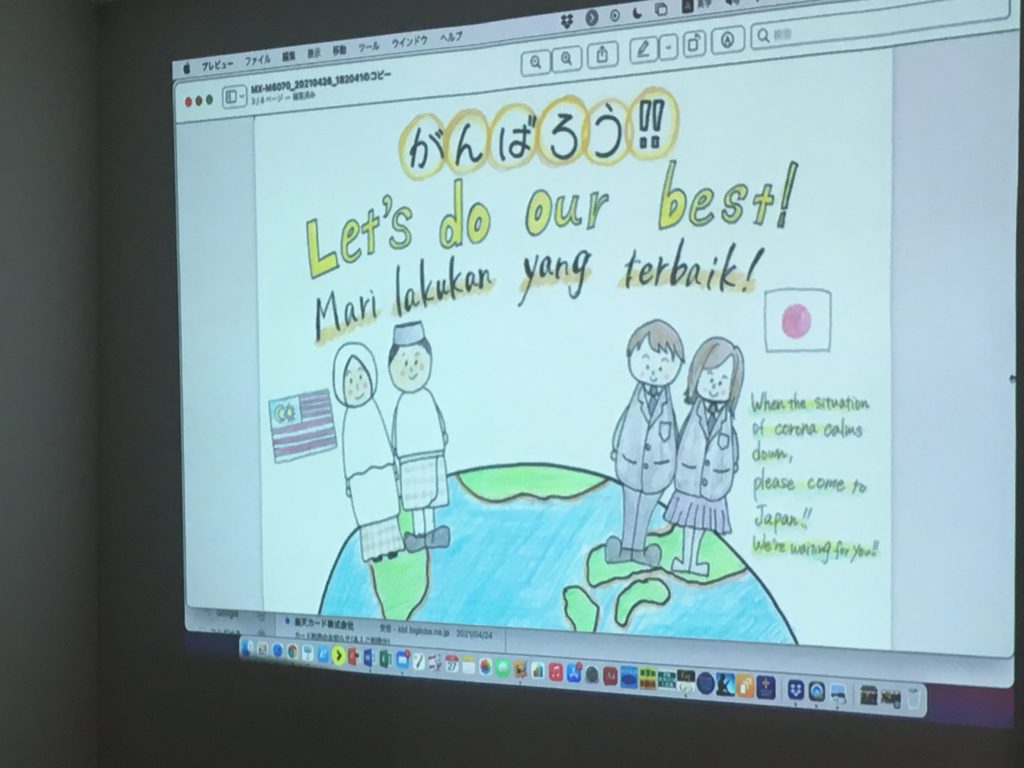

5月6日付けで掲載した「マレーシア SMK AGAMA へ激励メッセージを送りました」の取組を山形新聞で取り上げていただきました。

5月8日山形新聞の記事から

2025-02-07T09:54:41+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

昨年10月、本校生徒会はマレーシアのコタキナバルにあるSMK AGAMA(中等学校)と学校間交流をスタートさせる計画が進んでいました。ところが、COVID-19の影響で当該校があるサバ州がロックダウンに陥り、その後対面式の授業が現地では始まらないまま、4月には学校自体がロックダウンする事態に発展していました。この状況を受け、生徒会執行部の2年生を中心に激励メッセージをビデオとメッセージボードを実質2日で作成し、4月25日にインターネット経由で送付しました。そのお礼のメールが届いたので紹介いたします。

Thank you for sending us a heartfelt message through the video and letters. Sorry for my delay due to the Covid-19 situation we are facing and it’s the Ramadhan period at the moment. I can confidently say we are very touched.

Right now, it has been almost a month since we have been up against a great amount of Covid-19 cases appearing in our school, affecting not only our students and teachers but also our families as a whole. We are feeling very lost and upset, so every day, we try to console ourselves by reminding each other that things will get better and pray to Allah (God). Additionally, we keep in mind that every effort we do, even the smallest efforts will be rewarded one day eventually.

However, knowing we have help from outside the school has constantly been a great motivation to always lift our spirits even more. So, no words can fully express our gratitude to you for the warm words and effort put into the video you have given us, but we will keep everyone in your school in our hearts and prayers, so maybe we can finally meet and be friends one day.

We really miss meeting our families and friends. Please take care and relay to your students, teachers and principal that we are thankful. We are also looking forward to hearing more from you and hope the situation will remedy itself so we can visit each other in the future.

Until next time…

Sincerely,

Ainul Aiman MOHD NOR AZMAN (SMK Agama Kota Kinabalu, Sabah)

本当に、一日も早く直接交流ができるといいですね。

2025-02-04T13:59:01+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

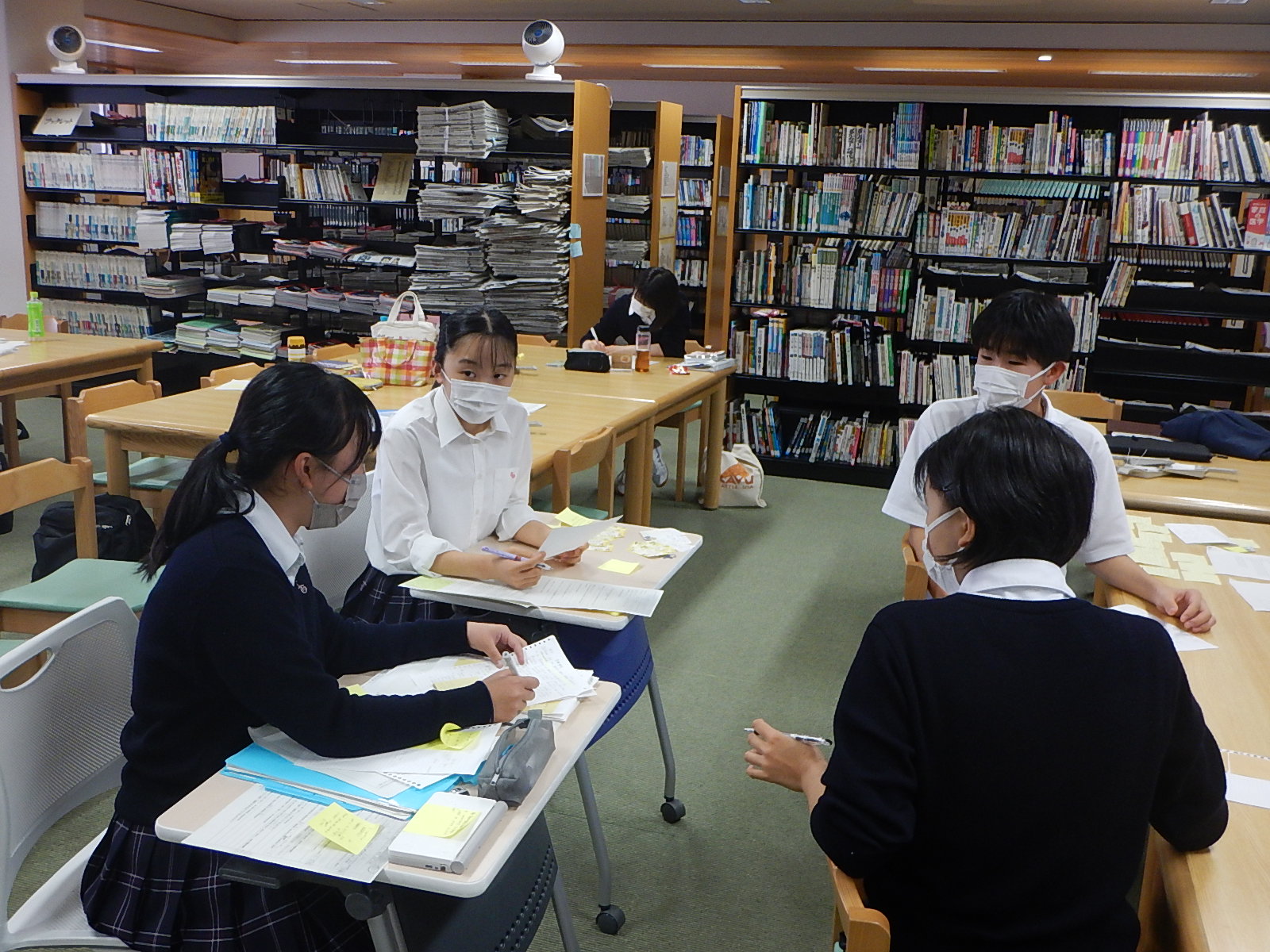

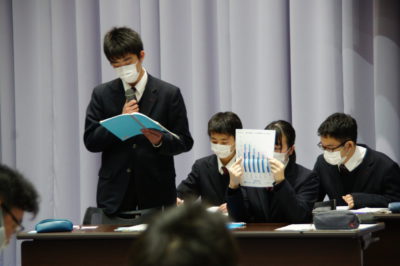

開校以来はじめて、東桜学館中学校英語ディベート大会を開催しました。

論題は「日本政府は全ての中学生が学校にスマートフォンを持ち込むことを許可すべきである(全中学校で持ち込み禁止の独自ルールを設けさせない)」です。

大会では「中学3年間で培った英語の4技能を最大限に活用し、論理的・批判的思考力、協働力をさらに高めること」を目的に、中学3年生全員が、4人1チームのグループにわかれてクラス内の予選に挑みました。

3月4日の山形新聞から、ディベート大会に関する記事を掲載します。

優勝した3年A組のチーム「キムチ鍋」のメンバーの感想等をクラス通信から転載します。

丹野稜くん

全国大会でやったディベートを今度は3期生のみんなとできる!ということで、このトーナメントの開催をとても待ち望んでいました。そんな中始まったディベート、本当にチームメンバーに恵まれたと思います。

山科雫さん

私は英語が本当に苦手で、みんなに迷惑かけちゃうことがたくさんあったけど、支えてくれたおかげで最後までちゃんと頑張ることができたと思います。

小室うららさん

「うわー、ディベートやだなあ」というのが始まったばかりの頃の本音です。絶対こんなのできないと思っていました。チーム「キムチ鍋」としてディベートの準備や練習試合が始まってから、ディベートがどんなものなのか、どうしたらジャッジを納得させることができるのかなど、少しずつわかることが増えていきました。

齋藤凜乃さん

私たちは結果的には優勝となりましたが、その結果までにはクラス決勝での負けだったり、クラス2回戦での致命的な気づきだったり、学年決勝前でのコンスト変更など、様々なことがありました。それでも「楽しむ」ことを大切にして、ディベートをすることができました。寝ずに頑張ってくれた稜君やうららちゃん、雫ちゃん、支えてくれたクラスのみなさまに感謝したいです。ディベート楽しかった!

担任 稲毛先生のコメント

学年全員で取り組んだ英語ディベート大会は、3年間の英語力がフルに発揮された、素晴らしい大会となりました。本番の会場には、ディベーター達の発言を真剣に聞き取りながらメモをする3年生達。迫力に圧倒されて目を丸くしている2年生達。たった1年の差だけども、こんなに違うんだなあ。英語力は1日にしてならず、でも努力すればちゃんとできるようになる。これがコツコツ積み重ねるということなのだなあと、しみじみ感じました。

2025-02-10T11:47:42+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T11:49:47+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月16日(月)の放課後、台湾のIT(デジタル)大臣オードリー・タン氏と高校生による「近未来の教育について考える」シンポジウムが開催されました。これは、熊本県立熊本高等学校がWWL(ワールド・ワイド・ラーニング)九州地区事業連携校とともに開催したものです。

タンさんは、高校生のさまざまな質問に対して一つ一つ丁寧に回答されておられました。ここではその中からいくつかをご紹介します。

Q:タンさんが生きていく中で信念とされていることはなんですか?

A:大好きな詩人のレナード・コーエン(Leonard Cohen)さんの「万事には裂け目がある。裂け目があるからこそ、そこから光が差し込むのだ」( There is a crack in everything and that‛s how the light gets in.)という言葉を信念にしています。

Q:AIは、文明の進展にどの程度貢献できるでしょうか?

A:私は、AI(Artificial Intelligence)を、 Assistive Intelligence(アシストする知能)、つまり、人間の手助けをするためのもの、あるいは、できるけど人間がやりたくないことを代わってやってくれるものと考えています。同じような例として「火」をあげることができます。もともと食べられるものを、火に通すことによって食べやすくしたり、消毒したり、保存しやすくしたりすることで「火」は文明に貢献してきました。しかし、扱いを誤れば人間に悪影響が及びます。AIも同様です。どのように扱えばよいのかを考えられるようにすること、そしてそのための教育が大切です。

Q:私たち高校生はこれからの社会で改革を起こしていく立場にあります。タンさんは誰も挑戦したことがない改革に取り組む際、”失敗したらどうしよう”という不安に対してどのように対処していますか?

A:完璧だったら何も言うことはありませんが、失敗があるからこそほかの人との交流が生まれます。自分よりいい知恵を持っている人からは、それを拝借すればいいのです。失敗は怖くありません。若い皆さんには早めに失敗し、それを表(おもて)に出すことをお勧めします。失敗が新しいことを創り出すきっかけになるのです。

Q:16歳で起業する際、必要な知識を独学で学ばれたとお聞きしましたが、どのように学ばれたのですか?

A:社会的に解決すべき課題がどこにあるのかを探すところからスタートしました。私の場合は、家の不必要なものを、どのようにして必要な人に提供するかという課題の解決を考えました。その方法としては物々交換、オークションなど様々な方法が考えられますが、需要を探すことが最も大切です。そして、必要としている人の意見をよく聞き、失敗を重ねながらよりよいものに変化させていくことが重要です。

Q:プログラミングの第1線で必要とされる人材になるためにはどのような能力が求められますか? また、私たち高校生は何から始めればよいでしょうか?

A:プログラム・デザインと言われるように、プログラミングでは「デザイン思考」を身に付けることが大切です。デザイン思考では、問題を解決するために、まず使う人たちの意見を集約し、そこから共通の価値を見い出して解決方法を考えます。その方法は、自分がはじめに考えたアイデアとは違っているはずです。つまり、異なる考えや意見を持っている人と協働で開発していくことが大切なのです。日常生活の中でマンネリ化していることでも、ちょっと方法を変えることによって楽しくなったりすることがあります。そのように、新しい生き方を考えていくことを繰り返していくとデザイン思考が身に付いてくると思います。

最後の質問に対するタンさんの回答の内容は、東桜学館が取り組んでいる未来創造プロジェクトの基本的な考え方の一つである「デザイン思考」についてでした。

台湾デジタル大臣「唐鳳」を育てた教えと環境 ~天才をつくった恩師の言葉と両親の教育~(東洋経済ONLINE)

台湾のIT担当大臣オードリー・タン氏とは(案内リーフレット等から)

生後8ケ月で言語を話し始める。8歳から独学でプログラミングを学び始める。小中学校では転校を繰り返す。12歳、コンピュータで※Perlを学び始める。14歳で中学校を退学する。その後、プログラマー・ホワイトハッカーとして台頭すると、16歳でインターネット企業を立ち上げ、19歳で米・シリコンバレーでも起業する。24歳、Perl6の実装Pugsを開発、普及活動に尽力。米AppleでSiriの開発に携わる。トランス・ジェンダーであることを公表し、名前も「唐宗漢」から「唐鳳」に改名(英名:オードリー・タン)とした。

※Perl:ラリー・ウォールによって開発されたプログラミング言語である。 実用性と多様性を重視しており、C言語やsed、awk、シェルスクリプトなど他のプログラミング言語の優れた機能を取り入れている。 ウェブ・アプリケーション、システム管理、テキスト処理などのプログラムを書くのに広く用いられている。(「Wikipedia」より)

2025-02-07T10:39:01+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T11:50:26+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校