9月30日(土)・10月1日(日)、尾花沢市サルナートを会場に地区新人総体バレーボール競技が開催されました。

これまで培ってきた経験を生かし、おかげさまで優勝することができました。応援してくださった保護者、これまで練習試合をしてくださった各学校の方々、東桜学館高校の先輩方、学校の皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。

今回の大会で得た課題を修正し、今後の県北大会に向けてがんばりたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。

9月30日(土)・10月1日(日)、尾花沢市サルナートを会場に地区新人総体バレーボール競技が開催されました。

これまで培ってきた経験を生かし、おかげさまで優勝することができました。応援してくださった保護者、これまで練習試合をしてくださった各学校の方々、東桜学館高校の先輩方、学校の皆さんのおかげです。本当にありがとうございました。

今回の大会で得た課題を修正し、今後の県北大会に向けてがんばりたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。

9月29日(金)、後期生徒会を牽引する生徒会役員と各種委員長を対象に研修会を行いました。

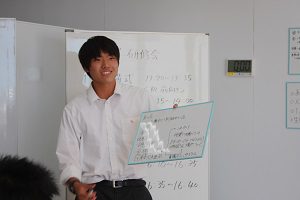

初めに、3年生役員から後期役員へ、それぞれの立場から後輩へのメッセージを伝えました。

「継往開来」のスローガンのもと、先輩たちの事業を受け継ぎながら、2代目生徒会として礎を築いてきたメンバーに後輩から大きな拍手が贈られました。

【平成28年10月~平成29年9月 生徒会】 【平成29年10月~平成30年9月 生徒会】

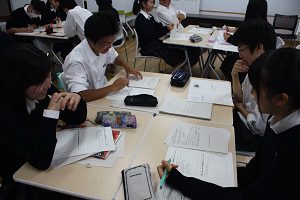

開講式の後、どのような生徒会にしていきたいかについて、執行委員会と各種委員長の立場から意見を出し合いました。さらに、具体的にどのような活動を行っていくかなど互いの意見を取り入れながら積極的な話し合いが続きました。

この研修会で話し合ったことをもとに、10月4日の各種委員会で後期の活動方針を検討し、10月19日には後期生徒総会が行われます。

中学生の6月定例専門委員会後、高校生副委員長コンビが中学生に仕事の流れを説明しています。

4月・5月は準備期間として、中・高それぞれで活動していた図書委員会。

中学生のカウンター当番と活動内容も決まり、中・高図書委員会、本格始動です。

7月21日(金)の午後、本校学習メディアセンターにて

NPO法人「ポポーのひろば」さんの

佐藤千津先生、松田律子先生を講師に招いて、

「読み聞かせ」について研修しました。

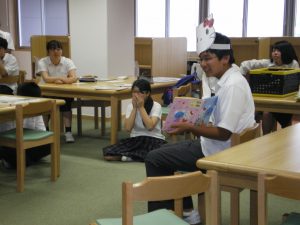

「パ・ラ・ピ・リ・プ・ル・ペ・レ・ポ」。 発声練習の後は、千津先生の模範読み聞かせです。

演出効果抜群!!Gメスおにいさんによる『ペネロペとキティ』です。

『うんこ日記』朗読中。小さい子に大人気の“うんこ”ネタは、高校生も大喜びです。

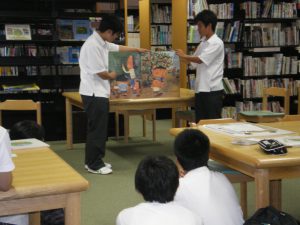

大型絵本は読み手と補助の2人組で。

7月31日(月)午前中、

去年に引き続き、今年も、ひがしね幼稚園さんにお邪魔しました。

まずは、整列して自己紹介。Gメスおにいさんが代表してごあいさつしました。

人気者のおにいさんたち。Yト君、Hキ君、Sン君、Good Job!!です。

ほし組さんは、読み聞かせが予定より早く終了!!おねえさんの機転で、お歌と手遊びで時間調整中。

読み聞かせの後は、恒例の「おおきなかぶ」の寸劇披露。

今年は“かぶ”の種をバイキンマンがまきました。

「甘い?、元気のよい、とてつもなく大きい “U大かぶ”ができました。」

「うんとこしょ、どっこいしょ!!」

バイキンマンが“U大かぶ”を抜こうとしましたが、抜けません。

バイキンマンはドキンチャンを、ドキンチャンはアンパンマンを呼びました。

「うんとこしょ、どっこいしょ!!」

アンパンマンは、なぜか、ピカチュウを呼び、

ピカチュウは、なぜか、トトロを呼びました。

「うんとこしょ、どっこいしょ!!」

トトロは、なぜか、ドラえもんを呼び、

ドラえもんは、なぜか(猫つながり?)、キティちゃんを呼びました。

「うんとこしょ、どっこいしょ!!」

それでも“U大かぶ”は抜けません。

「お友だち皆の力が必要です!!」

園児の皆さんが手伝ってくれてようやく“U大かぶ”は、抜けました。

最後は、皆で仲良く遊びました。

今年もお友だちの皆さんに元気をもらったおにいさん、おねえさんでした。

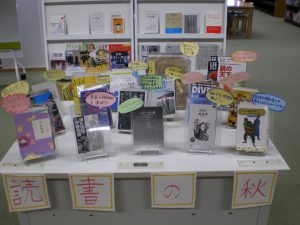

★♦★わたしのおすすめ☆キラッ★♦★

‘’後期高校図書委員会「読書の秋特集」やってます“より

『日本の古典をよむ13 平家物語』 市古貞次 校訂・訳 小学館

『NHKまんがで読む古典3 源氏物語・伊勢物語』 鳥羽翔子/細村誠 著 集英社

『ルイーゼの星』 カーレン・スーザン・フェッセル 著 求龍社

『ガリレオ』 草下英明 著 講談社

『レ・ミゼラブル』 V・ユーゴー 作/岩瀬孝・大野多加志 訳 偕成社

『田んぼの不思議』 安室知 著 小峰書店

『妖怪にアパート幽雅な日常』 香月日輪 著 講談社

『言葉の力、生きる力』 柳田邦男 著 新潮社

『空飛ぶ広報室』 有川浩 著 幻冬社

『ダイブ』 森絵都 著 講談社

『イタリア好き』 篠利幸 著 ソニー・マガジン

『数学のリアル』 桜井進 著 東京書籍

『きいろいゾウ』 西加奈子 著 小学館

『フィンランドに学ぶ教育と学力』 庄井良信/中嶋博 編・著 明石書店

『ごんぎつね』 新美南吉 作/黒井健 絵 偕成社

『鍋の天下一品』 熱田陽子 編 集英社

「ブログ投稿BOX」を学習メディアセンターのカウンターに設置しています。

上記の要領でお薦めの本をドンドン紹介してくださいね。

詳細は、最寄りの図書委員か学校司書にお尋ねください。

9月21日~30日の10日間に亘り、秋の交通安全県民運動が展開されます。

その村山地区出発式が東根市のさくらんぼタントクルセンターで開催され、本校の吹奏楽部が出発式のアトラクションで「演歌メドレー」「時代劇メドレー」の2曲を演奏しました。

これからの季節は日に日に日没の時刻も早まってきます。交通事故等には十分気をつけたいものです。

9月16日(土)~17日(日)にかけて、最北地区高校新人体育大会弓道競技及び全国高等学校弓道選抜大会最北地区予選会が、村山市武道館弓道場を会場に行われました。東桜学館として、新人チームになってから初の大会参加および主幹校としての大会運営を行いました。

しかし、大会結果は振るわず、大会運営でも迷惑をかけることもあるなど、現実は厳しく、苦しい新人チームの船出となりました。大会後、一人一人が楯岡高校時代からの伝統を継承する自覚と責任を改めて心に刻み、弓道を通じて人間的な成長を積み重ね、チームとして益々成長していくことを肝に銘じました。

【大会結果】

新人大会 県大会出場権獲得 個人 細矢選手(1年)、女子団体第2位

全国選抜 女子個人第1位 天野選手(2年)男子個人第3位 後藤選手(2年)

11111県大会出場権獲得 女子団体第1位

【部員の声】

・攻め続けて強い矢を飛ばすことができなかった。自分の射に自信を持つことができなかったので大会で緊張してしまった。

・初めての大会で緊張して中てることばかり考えてしまい、気持ちの良い射ができなかったです。しかし自分の課題であった体の開きは意識して引くことができました。

・”全国に行きたい”という思いから出てきた焦りによって、中りに先走ってしまい、離れが早くなってしまった。射も心も安定していなかった。

・初めての大会で緊張しました。自分の納得のいく射ができなかったのが悔しいです。これからは自分の射を見直し、どんな状況の中でも強い離れができるような、もっとレベルの高い弓道ができるようにしたいです。

運営面

・準備、後片付け、矢取り、看的など自分から進んですべきことをできていないなど油断が見られた部員が自分を含めて多くいた。

・指示を受けてからやるのではなく、自分で何をするべきかを考えて行動できるようになりたいと思いました。そして大会後に思ったことはチームの大切さです。東桜学館の弓道部の一員として、チームを引っ張っていけるような存在になりたいです。

・周りをみて自主的な行動が出来ていないところが多く目立った。選手として、試合運営に携わっている役員の方々、応援いただいた方々への感謝の気持ちを忘れずに弓を引きたい。

・東桜学館が主幹の大会なのに、準備や矢取り、後片付けなど、先生に注意されてから行動したりと、チームとしてできていないことがたくさんあった。東桜学館というチームであることをもっと意識して、今後の部活動に励みたいと思いました。

9月8日(金)~10日(日)に酒田市営光ヶ丘陸上競技場において、第51回 山形県高等学校新人陸上競技大会が開催されました。本校から28名の選手が参加し、7種目で6位以内入賞し、9月29日(金)~10月1日に北上総合運動公園陸上競技場で開催される第22回東北高等学校新人陸上競技選手権大会に3名の選手が参加することになりました。応援ありがとうございました。

6位以内入賞者

男子

110mH 5位 16”41(-1.6) 片桐 優来(2年次)

走幅跳 5位 6m32(0.0) 山本 響哉(1年次)

三段跳 6位 13m32(+0.7)山本 響哉(1年次)

砲丸投 3位 10m46 高梨 響希(2年次)東北新人大会出場

女子

100mH 4位 16”99(-1.4) 奥山 瑠奈(2年次)東北新人大会出場

4×100mR 6位 51”39 東桜学館

1走:石井 絵夢(2年次)

2走:宮本 桃花(1年次)

3走:小松 のあ(1年次)

4走:中野 寛与(1年次)

走高跳 2位 1m51 森 夏鈴(2年次)東北新人大会出場

9月7日(木)地区・県高校新人大会および各種大会に向けて壮行式を行いました。

2年生を中心とする体制になって初めての公式戦になります。1,2年生の選手団に校長先生と深瀬生徒会長から激励の言葉が贈られました。

「有志からの激励」では、引退した3年生から後輩に向けて熱い思いがこもった応援があり、吹奏楽部、書道部からもメッセージが贈られました。

最後に、応援委員会による校歌とエールの応援を受け、各部新部長が大会への意気込みを発表しました。

地区高校新人大会(一部の競技を除く)は9月9日(土)、10日(日)に行われます。応援よろしくお願いします。

平成29年度最北地区高等学校新人体育大会 陸上競技大会が8月26日~27日に開催されました。

本校陸上競技部は男子9種目、女子10種目で優勝しました。

入賞者については、下記決勝一覧表をご覧ください。

平成29年度最北地区高等学校新人体育大会 陸上競技大会 決勝一覧

山形新聞「若者の声」の欄に、以下2名の生徒の意見文が掲載されました。ご紹介します。

私は先日開催された全国高等学校総合体育大会(インターハイ)で総合開会式のプラカード係を担当しました。

過去の開会式の資料映像を見た後に何回も練習をして本番を迎えました。本番では練習の時よりさらによい緊張感があり、県代表として戦う選手達の意識の高さを感じました。練習の時は、早く本番の二十八日が来てほしいと思っていましたが、いざ本番になると本当にあっという間に終わってしまい、少し寂しい感じがしました。

私は宮城県担当で最後の方の入場でした。他県選手の堂々とした入場行進やきれいに整列して座っている後ろ姿が見えて、それが非常に印象に残っています。また、選手の方と話をした時、学校からの出される学習課題が多いという話になって、選手もやっぱり私と同じ高校生で、どの学校でも勉強をしっかりやっていて大変だと感じた半面、インターハイにも課題を持ってきていると聞いて、どんなことにも手を抜かない所がすごくかっこいいと思いました。自分も頑張らなければと感じ、さまざまな意味で、すごく貴重な経験ができてよかったと思いました。

私は、8月に行われたスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の全国発表会に参加し、些細な発見が大きな発見につながっていくことがわかりました。

全国発表会は神戸市の神戸国際展示場で行われました。そこでは全国のSSH指定校の高校生が、自分達の疑問を探究し、その成果を発表し合いました。その発表のレベルの高さには驚かされました。また、発表しているときの生徒の表情がとても明るく、その研究にかける熱意や楽しさがひしひしと伝わってきました。

特に印象に残った発表は、兵庫県立加古川東高等学校の「微小重力下での濡れ性を利用した管内流の制御」です。この研究は、微小重力下での管内流を制御し、宇宙で使用できるピペットをデザインするというものです。微小重力に近づけるために実験器具の製作に苦労しながら、改善して確かな成果を得ていました。高校生の些細な発見であっても、未来の宇宙開発に貢献できる大きな発見につながっていく可能性があると強く感じました。

成長すると先入観にとらわれて疑問を持つということが少なくなるように私は思います。人工知能が進化している現在、さまざまな事柄に疑問を持ち、そこから新しい発見をする力を身につけることが私たちには必要であり大事なことだと思いました。この発表会は視野が広がり意識が高まる良い機会になりました。