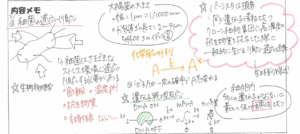

11月28日(金)、後期第4回目となる高校生と大学生のための

・DEIという言葉を今日初めて知った。それはDiversit

・AIがバイアスを起こしてしまうのは、それまでの人間社会の中

・今回の講義を通して、DEIや反DEI、AIについて深く学ぶ

講義の中で田中先生は、近年のメディアの変容と、AIやアルゴリ

AIとの共存が不可欠な時代の中で、私たちはインターネット以外

今年度の金曜講座も残すところ2回となりました。各分野の最先端

11月28日(金)、後期第4回目となる高校生と大学生のための

・DEIという言葉を今日初めて知った。それはDiversit

・AIがバイアスを起こしてしまうのは、それまでの人間社会の中

・今回の講義を通して、DEIや反DEI、AIについて深く学ぶ

講義の中で田中先生は、近年のメディアの変容と、AIやアルゴリ

AIとの共存が不可欠な時代の中で、私たちはインターネット以外

今年度の金曜講座も残すところ2回となりました。各分野の最先端

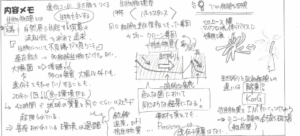

11月7日(金)、後期第3回目となる、東京大学教養学部主催の「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行いました。今回は、中学生11名、高校生27名の計38名の生徒の参加となりました。今回は、「 脳の情報処理の仕組みを探る 〜システム神経科学⼊⾨〜」と題し、東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授 北⻄ 卓磨先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

この講義を通して、とても難しかったが脳がどのように情報を処理し、知覚・行動・意思決定を支えているのかについてこれまで以上に深く知ることができた。ネズミの実験について、心や意識が物理的な神経行動に基づいていると目で見てわかり面白かった。また、授業で習った、条件付き確率がベイズの定理というものにつながり、習ったものがいろんなものにつながっていくのだなと感じた。

神経は学習、思考、場所(空間)、他者を解読することにとても重要であると分かった。特に、脳の海馬はエピソード記憶(いつ、どこで、どうした)の形成の役割を持っており、活性化させることで勉強などが捗るという。北西先生は、「勉強はインプットであり、研究はアウトプット(価値の創造)である」とおっしゃっていた。今後研究(アウトプット)していくことを楽しみに、今は勉強(インプット)を頑張りたい。

脳には「海馬」という部位があり、そこには場所細胞(場所を認識する細胞)が存在することがわかった。今回の講座を聞いて、脳にはまだまだ分かっていないことがあり、脳神経研究は、大きな可能性を秘めているのだと興味深く感じた。

今回の講義では、現在進行形で行われている研究も、映像とともにご紹介いただました。試行錯誤をしながら研究を深めていく様子は生徒の今後の探究活動の姿勢に生きるものがあり、大きな学びとなったことと思います。まだまだ解明されていないことも多い脳神経分野の研究に興味が湧く、大変面白い講義でした。

11月2日(日)山形大学小白川キャンパスを会場に「令和7年度山形県中学校探究学習課題発表会」が開催されました。本校からは日頃の総合学習の時間で取り組んでいる探究活動の内容として、4テーマの個人、グループが参加し、発表しました。発表会では、他校で取り組んでいる探究活動の内容を知り、良い刺激を受けたことはもちろんのこと、自分たちの研究内容について広い視野で質問やアドバイスを頂くことができました。更なる研究に向けて意欲を高めるきっかけとなりました。発表会には、「山形大学ヤマガタSTEAMアカデミー」のメンバーとして活動している、本校の2名の生徒の発表も行われました。

10月10日(金)は、中学1年生から3年生の全校生徒を対象に、未来創造プロジェクトジュニアフィールドワークとして、探究学習をより深める時間として午後4時間を設定しました。自分たちの探究テーマに関連する内容について校外に出て関係機関を直接訪問し、情報を収集したり、試作や検証するための実験などを行ったりするなど、存分に探究活動に取り組みました。

※ 育成したい東桜コンピテンシーは次の5つです。

【実行力】【論理的思考力】【批判的思考力】【表現力・発信力】【創造力】

◆テーマと実験の様子を紹介します。

1年【スカート×自転車問題】 1年【靴の通気性が悪い問題】

自転車をこいだ時にめくれないようにする 運動の後の靴の中は熱気がこもってしまう。

磁石を利用して道具を作り、試してみた。 靴のシートの下を冷却したらどうなるか。

サーモグラフィで測ってみた。

1年【破けにくく動きやすいズボンを作りたい】 1年【雨の日でも軽くて滑らない杖を作ろう】

まずは布の耐性を調べてみた。コンクリート お年寄りの杖の先は雨の日は滑ってしまい

土、砂利の道路で転んだ場面を設定し、布 がち。持っている杖に、ひと工夫して

(毛、綿、ポリエステル等)の強さを調べた。 滑らない杖にしたい。

2年【廃棄されるさくらんぼの魅力を 2年【規格外の野菜をリメイクせよ】

作ろう】さくらんぼ染をした糸でコース 野菜の絵具を試作する。この日の目標は

ターやキーホルダーを編む。 完成形により近づけること。

2年【脳トレで脳に”NO!”と言わせない】

養護老人施設に訪問し、利用者さんとの交流やインタビューを行った。

介護士さん等職員の方にもお話をうががって、よりよいアイデイアを生もうとした。

3年【音楽は野菜の生育に影響を与えるのだろうか】 3年【太陽光パネルを様々な条件に

違う環境下で育てたラデッシュの細胞や繊維を 設置したときの違い】

顕微鏡で観察した。 実際に太陽の光を当てて発電させてみた。

他にも、3年生は次のようなテーマで検証実験をしています。

【自家製酵母の原料の違いによるパンの保存期間への影響】

【甘酒作りの方法を用いてデンプンから甘みを取り出せるか】

【バナナの皮から潤滑油成分を抽出するには】

【最速で倒れるドミノの配置・設計はどのようなものか】

【米ぬかを用いて水質を改善することはできるのか】

本校の探究部が、今年も第13回科学の甲子園ジュニア山形県予選会に挑戦しました。本校からは1,2年生の3チームが出場しました。3チームとも8月に行われた一次予選を突破し、二次予選に出場しました。二次予選は、9月21日に山形大学を会場に行われました。一次予選を突破した他校生とともに、緊張感を共有しながらの試験に挑みました。

一次予選は、理科や数学などの複数分野(物理・生物・化学・地学・数学等)6題の「筆記試験」に、チームで協力して取り組みました。

二次予選は、一次予選の「筆記試験」の結果に加え、「実技試験」2問に取り組み、総合点を競いました。実技試験のは300満点の課題2題に取り組みます。1題は事前に課題を提示されており、今回の課題は、指定された用紙でグライダーを折り、その飛距離を競うものでした。折り方は自由で、飛ばし方も工夫次第です。何度も練習し、本番に臨みました。もう一題は、当日に課題が示され、大会側が準備した道具の中必要なものを自分たちで選び、実験方法を考えて、挑むものでした。

今年度は、惜しくも2位で、全国大会への切符を逃しました。来年こそは全国大会出場をねらおうと、探究部はまた学び続けます!

◆2位 東桜学館中学校 Cチーム◆

松田 純麗さん 遠藤 日陽さん 奥山 修都さん

石原優虎王さん 中川 楓彩さん 長坂 律杜さん

◆4位 東桜学館中学校 Aチーム◆

浅黄 悠貴さん 西塔 想太さん 佐藤 舞奈さん

塩野 正宗さん 髙橋 羽珠さん 森谷 一輝さん

◆5位 東桜学館中学校 Bチーム◆

石原 龍王さん 國分 百華さん 今野 潤 さん

岡﨑 楓 さん 佐藤 咲翔さん 多田 和史さん

第75回山形県統計グラフコンクール

第13回算数・数学の自由研究コンクール

本校では、夏休みの課題として、2,3年生全員が上記のコンクールのどちらかに挑戦しています。

日常生活や社会の中で感じた疑問を、数学の学びを生かして発展して探究していくことの面白さを感じたり、生活の中でどのように役立っているのかを考えたりするきっかけにしてほしいと考えています。また、それらを統計的に整理し、考察することで、新たな疑問を持ったり、新たな見方ができるようになったりすることが期待されます。これからも、身の回りの中の事象を数学の数学的な見方や考え方で見て、根拠をもとに論理的に説明する力を高めていきたいと思います。

【第75回山形県統計グラフコンクール入賞者】

山形県教育長賞「そうだったのか!眼精疲労の原因は斜位!?」 3年 松田 蓮音さん

審査委員特別賞「熊の目撃数とブナの関係性について」 3年 伊藤 春人さん

佳作「外国人ウケの良い山形県へ」 3年 佐藤 沙星さん

佳作「増える!外国人住民どう変わる?地域社会」 3年 今野 澪 さん

上記の上位2名の作品は、全国統計グラフコンクールに出品されました。松田さんは全国でも入賞しました。

また、今年度も学校として優秀学校賞を頂戴しました。

【第73回統計グラフ全国コンクール入賞】

★佳作「そうだったのか!眼精疲労の要因は斜位!?」 3年 松田 蓮音さん

【やまがたSDGs活動発表会出場】

【サイエンスキャッスル研究費 ロッテ賞2025認定】

山形新聞社による年間企画「山形SDGsアクション」の主要事業「やまがたSDGs活動発表会」が令和7年9月25日に山形市の遊学館で開催されました。県内の小中高校11校の代表が日頃の研究成果を発表しました。本校からは、中学3年松田蓮音さんが参加し、堂々とした姿で発表に臨みました。発表タイトルは「地域の歴史を知り、郷土愛を感じてもらおう!~天童織田藩と維新軍楽から~」というもので、母校小学校の地域活動に注目した内容でした。松田さんは昨年から母校小学校に足を運び、後輩たちに江戸末期の天童織田藩から伝わる「維新軍楽」について、その歴史をわかりやすく伝える活動に取り組んできました。今年も昨年の内容に引き続き、さらなる深化を進めようと探究活動を頑張っています。

中学3年東海林朝日さんが取り組んでいる、研究テーマ「カリンの還元剤としての可能性」がサイエンスキャッスル研究費ロッテ賞に認定され、株式会社ロッテ社員の方によるメンタリングや研究費の助成を受けることとなりました。採択件数は(全国中高生対象)3件で、その一つとして本校中学生生徒の研究内容が選出されたこ とになります。現在では、リモートによる定期的なメンタリングを受け、自らも予備実験を重ねているところです。今後の見通しとしては、東京科学大学を会場に行われる「サイエンスキャッスルワールド2025」への参加や全国の採択者による成果発表会への参加等があります。科学の可能性に、飽くなき探究心で挑んでいます。

10月24日(金)、後期第2回目となる、東京大学教養学部主催の「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行いました。今回は、中学生15名、高校生66名の計81名の生徒の参加となりました。今回は、「2次元(描ける)3次元(見える)4次元(感じる?)… 無限次元(るるる?)」と題し、東京大学 理学部 数学科・教授 高津 飛鳥先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

・今回の金曜講座では、2次元から3次元、そして4次元以降の多次元空間へと概念を拡張しながら、超立方体や超球体といった構造を通じて“次元”の本質について考える機会を得ました。私たちが普段当たり前のように感じている空間の感覚が、次元が増えることで全く異なる性質を示すという話が印象的でした。特に、超立方体の各頂点や辺の関係性が次元の増加とともにどのように変化していくか、また超球体における体積や表面積の振る舞いが直感と大きく異なるという点に、数学的な美しさと不思議さを感じました。多次元という一見抽象的なテーマを通して、数学が持つ想像力の広がりや、目に見えない世界を論理で描き出す力を改めて感じる講義でした。

・n次元のものの体積を考えるときはn-1次元のものの体積を考えればよく、n-1次元の体積が長さl(半径r)だけ積み重なっている、という考え方が新鮮だった。数ⅡBの微積分、数列を学習したら、もう一度考える機会を持ちたいと思う。最後に言及された、超球体の体積Bn(1)は、無限大に発散せず0に収束するというものは今の自分では説明できなかったので、これを示すことを今後の課題としたい。

今回の講義では、タイトルに興味を惹かれ参加した生徒も多く、空間を数学的視点から捉える手法を熱心に学んでいました。一見創造しづらい空間図形の様子もわかりやすく説明してくださり、生徒たちの今後の学習意欲がさらに高まったように思います。また、高津先生の学生時代のお話をお聞きし、「先生のように授業で習ったことに疑問を持ち、自分の中で納得するまで問題と向き合う姿勢を持つようにしていきたい」と多くの生徒が感じ、良い刺激となったようです。

10月10日(金)、令和7年度後期の東京大学による、高校生と大学生のための金曜特別講座が開講されました。本校からは、中学生7名、高校生29名の、計36名が聴講しました。「生き物はなぜ過酷な環境にも適応できるのか?――細菌に学ぶ複雑システムの適応原理」というタイトルで、東京大学教養学部 統合自然科学科・教授の若本 祐一先生から、生物物理学についての講義をしていただき、生徒からは次のような感想が寄せられました。

●生物物理というあまり触れたことがない分野だったけれど、とても興味深い講義だった。多細胞生物だけでなく単細胞生物についても過酷な環境における適応能力があるということを初めて知った。細胞が置かれている過酷な環境を再現して増殖しにくくした実験でも、大腸菌などの生物が生き残ろうとする性質があることに驚いた。増殖について強い意識があると感じたし、生命に関する重要な部分を変えないで適応していくのもおもしろいと感じた。

●自分たちの何倍も小さな細胞の強い生命力に驚いた。細胞は、温度や抗生物質、放射線などの様々な環境へ適応・順応していて、細胞の適応力・順応力は、体の大きな自分たちと比べ物にならないほど強いものなのだと思った。 細胞の抗生物質に対するパーシスタンス現象では、しぶとく生き残ろうとしたり、集団の中で新たに死ににくい細胞が生まれたりなど、自分のその環境への弱い構造を変化させる能力が面白いと思った。 若本祐一さんのおっしゃていた、ゆらぎが適応において重要だという考えにすごく納得した。

微細な生物の生き残り方を学び、感銘を受けた、また、自分ごとに置き換えて、粘り強く頑張ろうと思ったという感想を寄せてくれた生徒もいました。今回の講義では、最新の研究や学問だけでなく、細菌の生き様を通して、私たち人間にとって大切なことも教えてくれたようです。

本校で聴講する東大金曜講座は全6回を予定しています。引き続き、多くの生徒の皆さんの参加をお待ちしています!

10月8日(水)に、本校の高校2年次生が中心となり「未来創造プロジェクト」中間発表会・生徒交流会・教員交流会を実施しました。この会では、中学校3年生と高校1年次生が高校生2年次生の研究発表を見学し、質疑応答を通してお互いに学びを深め合いました。また、研究アドバイザーとして、山形大学理学部栗山恭直教授や山形県立保健医療大学保健医療学部遠藤恵子教授など多くの先生方にご出席いただき、生徒の皆さんが行った全ての研究に様々なアドバイスを頂きました。さらに、この発表会では、県内から寒河江高校・長井高校・致道館高校・酒田東高校・村山産業高校・上山明新館高校、県外から岩手県立水沢高校・宮城県古川黎明高校より総勢85名もの高校生にご参加いただき、より活発な発表会となりました。そして、発表会終了後、本校生徒24名と他校の生徒の皆さんが小グループを作り、生徒交流会も行いました。ここでは普段の探究活動の取り組み状況や悩みなどを自由に話し合い、お互いに情報の共有化を行いました。さらに本年度も、引率教員8名による交流会も行い、お互いの学校の探究活動指導について和気あいあいと様々な話ができ、大変有意義な時間となりました。生徒の皆さんには、これらの機会を経験し、今後の成果発表会に向けて更なる深化を期待しています。

開会式の様子

ポスター発表の様子 その1

ポスター発表の様子 その2

ポスター発表の様子 その3

生徒交流会

教員交流会